Gli antichi si interrogavano, così come fanno ancora oggi gli storici, su quali fattori abbiano permesso a una semplice città-stato come Roma di espandersi fino a conquistare un vasto impero. Le risposte erano molteplici. Polibio, ad esempio, attribuiva la forza di Roma alla natura “mista” della sua costituzione. Nel I secolo d.C., l’imperatore Claudio sosteneva che la grandezza di Roma derivasse dalla sua capacità di accogliere gli stranieri.

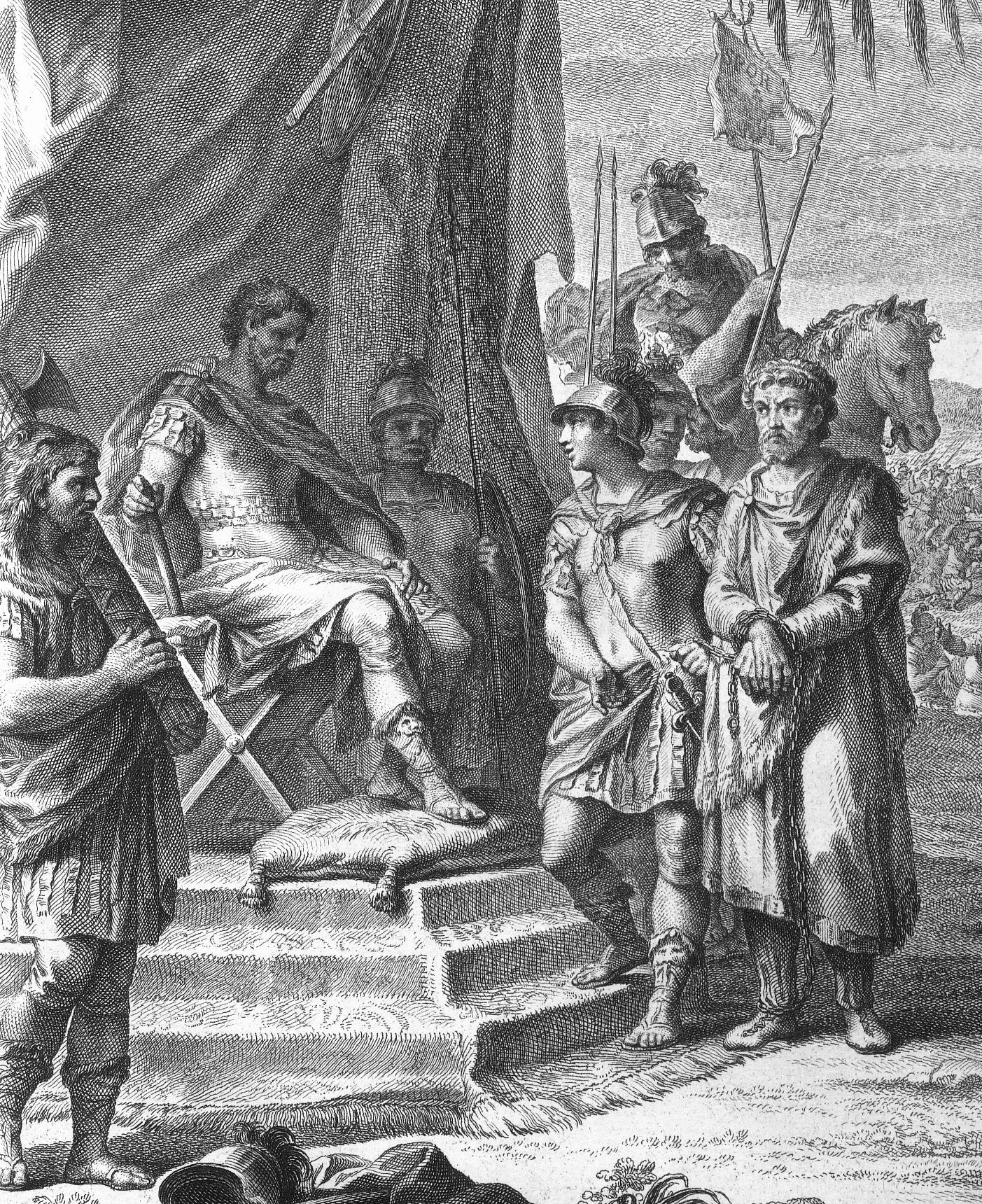

Cicerone, invece, attribuiva il merito al rispetto della religione e all’amore per la patria, mentre altri vedevano la potenza di Roma nella forza delle sue legioni. In un certo senso, ciascuno di loro aveva colto un aspetto della realtà. Un fattore chiave del successo romano fu l’organizzazione dei territori conquistati in Italia. La Repubblica romana poteva essere violenta e spietata, fino al punto di commettere genocidi. Intere popolazioni furono massacrate o ridotte in schiavitù: durante la Terza guerra sannitica, ad esempio, circa sessantamila uomini furono catturati e venduti come schiavi, e nel corso della conquista dell’Italia, centinaia di migliaia di persone subirono la stessa sorte. Non solo i nemici sconfitti, ma anche i popoli soggiogati che tentavano di ribellarsi furono puniti con estrema durezza. Ampi territori furono confiscati.

Sebbene il terrore e la brutalità possano mantenere un popolo sottomesso per un certo periodo, questi fattori da soli non spiegano come Roma riuscì a costruire un impero. Roma seppe trasformare il mosaico di popoli diversi che abitavano la penisola in un’entità unitaria, caratterizzata da una lingua comune, valori condivisi e istituzioni omogenee. Questo processo di romanizzazione richiese secoli, ma poté avvenire senza grandi conflitti grazie a un ordinamento complesso e politicamente efficace, imposto fin dal momento della conquista. Due erano i principi alla base di questo ordinamento: da un lato, una ferma affermazione dell’autorità di Roma, che non tollerava contestazioni; dall’altro, una capacità di adattamento che permetteva di stabilire forme di dominio flessibili e diverse, a seconda delle circostanze locali.

L’unico elemento comune a tutte le forme di soggezione imposte alle città e ai popoli della penisola era l’obbligo di fornire a Roma soldati. Per il resto, ogni comunità era trattata come un caso a sé. Possiamo semplificare identificando tre principali modelli di dominio che Roma impose ai territori conquistati: la colonia, il municipio e l’alleanza.

Le colonie erano uno strumento per appropriarsi dei territori appartenuti alle popolazioni sterminate o confiscati alle città sconfitte. Quando Roma divenne una potenza incontrastata, a volte bastava la minaccia di un attacco per convincere una città a sottomettersi: nel 274 a.C., ad esempio, le grandi città etrusche di Cere, Vulci e Tarquinia cedettero senza combattere la loro indipendenza e metà dei loro territori, su cui furono fondate colonie come Cosa, vicino all’odierna Ansedonia.

Le colonie fondate da Roma si distinguevano in due tipi. Le colonie di diritto romano ospitavano gruppi di cittadini romani che, pur vivendo lontano dalla madrepatria, mantenevano la cittadinanza romana. Queste colonie erano città autonome, con proprie assemblee e magistrati, ma, a differenza delle colonie greche che erano del tutto indipendenti, i coloni romani restavano legati a Roma, potevano votare e ambire a cariche pubbliche. Le colonie di diritto latino, create a partire dal 334 a.C., ospitavano invece coloni non romani, che avevano la cittadinanza latina. Questi coloni potevano essere reclutati tra le città latine o tra le popolazioni italiche sottomesse, così come tra i cittadini romani che, rinunciando alla cittadinanza originale, acquisivano quella latina in cambio di lotti di terra più ampi.

Fondare colonie aveva diversi scopi. Era un modo per offrire terre ai cittadini poveri e ai veterani, risolvendo problemi sociali e favorendo la crescita demografica. Le colonie servivano anche a controllare le popolazioni sconfitte, creando nuove città strettamente legate a Roma nei territori conquistati, e fungevano da presidi militari in punti strategici, come lungo le coste o le principali vie di comunicazione. Dopo aver sconfitto gli Equi, nel 304 a.C., Roma fondò colonie come Alba Fucens e Carseoli per controllare la via che attraversava l’Abruzzo fino alla Puglia; a partire dal 299 a.C., con la fondazione di Narni, Roma creò una serie di colonie lungo il percorso della futura Via Flaminia, che da Spoleto conduceva fino a Rimini, colonia istituita nel 268 a.C.

Il secondo modello di assoggettamento adottato da Roma era quello dei municipi, considerato il più favorevole per le città conquistate. Questo sistema concedeva agli abitanti di queste città la cittadinanza romana, in cambio dell’assunzione di una serie di doveri. Il termine “municipio” deriva infatti da “munus,” che significa “dovere,” e “capio,” che significa “prendo”. I municipi dovevano accettare che una parte dei loro territori fosse confiscata e assegnata a colonie romane. I loro obblighi non differivano molto da quelli dei cittadini romani: dovevano pagare tasse per finanziare le spese militari e fornire contingenti di soldati. In questo modo, i popoli conquistati venivano integrati nel sistema politico e militare romano, pur mantenendo la loro identità originale. Spesso, infatti, godevano di una doppia cittadinanza: quella romana e quella della loro città d’origine. Tuttavia, gli obblighi variavano a seconda del municipio. I più favoriti godevano di una cittadinanza romana completa, con diritto di voto nelle assemblee di Roma. In altri municipi, invece, gli abitanti possedevano la cittadinanza romana senza il diritto di voto (sine suffragio). Questa condizione era comunque considerata temporanea, poiché con il tempo e i meriti era possibile ottenere la cittadinanza piena.

Il terzo modello di assoggettamento era l’alleanza, il meno favorevole tra i tre. Le colonie greche del Sud Italia e la maggior parte dei territori italici conquistati si trovavano in questa condizione. Roma stipulava con questi popoli dei trattati di alleanza, che raramente erano equi. Solo pochi, come quello con Napoli, garantivano buone condizioni, limitando le pretese di Roma e tutelando una certa autonomia per la città alleata. La maggioranza dei trattati, però, obbligava i popoli sottomessi a fornire tributi, truppe e navi in quantità considerevole, che Roma poteva aumentare a sua discrezione. Inoltre, agli alleati era proibito condurre una politica autonoma.

Questo sistema diversificato di assoggettamento si rivelò estremamente efficace. Roma manteneva un dominio politico assoluto, prendendo tutte le decisioni importanti e vietando rigorosamente qualsiasi accordo o confederazione tra le città soggette. Tuttavia, solo in alcuni casi Roma si comportava in modo dispotico e sfruttava economicamente i territori in maniera brutale. In genere, la Repubblica modulava il grado di assoggettamento in base ai suoi interessi, utilizzandolo anche come strumento per premiare i popoli particolarmente fedeli. Le città alleate vedevano in Roma un sostegno contro le rivolte popolari, e i loro leader ambivano a ottenere per sé e le proprie famiglie il prestigioso privilegio della cittadinanza romana. Le colonie, sparse in tutta la penisola, rappresentavano punti di appoggio sicuri per l’autorità romana. In questo modo, Roma creò un nuovo tipo di Stato, né una semplice città-stato, né un regno centralizzato, ma una struttura politica che si rivelò straordinariamente efficace, permettendo a Roma di estendere il suo dominio su tutto il Mediterraneo.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.