La conformazione geografica del territorio dove Roma sarebbe sorta ebbe un’influenza decisiva sulla nascita e sullo sviluppo della città. Il Tevere, che attraversa Roma, fungeva da linea di demarcazione naturale tra il versante settentrionale, abitato dagli Etruschi, e quello meridionale, abitato dalle popolazioni latine. Sebbene le differenze culturali tra queste aree siano diventate evidenti solo tra il IX e l’VIII secolo a.C., l’importanza strategica del sito della futura Roma come crocevia culturale e logistico tra il mare e l’entroterra era già chiara. Un esempio significativo è il commercio e trasporto del sale, estratto alla foce del Tevere e trasportato lungo il fiume fino alla futura via Salaria, che portava il prezioso minerale nella regione della Sabina.

Durante la prima età del Ferro, l’Italia attraversò diverse trasformazioni fondamentali, tra cui la riorganizzazione dell’economia pastorale tra il X e il IX secolo a.C. Questo processo, sebbene con tempi e modalità diverse a seconda delle regioni, si completò intorno all’VIII secolo a.C., segnando il passaggio da un sistema di seminomadismo con transumanza disorganizzata a forme più strutturate di transumanza in altura, caratterizzate da modalità e spazi più definiti. Questo cambiamento fu particolarmente evidente tra le popolazioni umbro-sabelliche, che in questo periodo iniziarono a sviluppare la propria cultura.

Nell’immaginario dei popoli italici era profondamente radicato, e rimase tale fino a tempi tardivi, il concetto della “primavera sacra,” una tradizione che evocava la migrazione verso i pascoli estivi. Questa pratica si evolse in una necessità di stanziamento permanente per quelle popolazioni che trovavano i loro luoghi di origine inospitali, contribuendo a plasmare la loro identità culturale e sociale.

La Pratica Agricola nella Roma Arcaica

Nella Roma arcaica, l’agricoltura era fortemente limitata dalla scarsa fertilità del suolo e dalle conoscenze agronomiche ancora rudimentali, riflettendo un’economia povera che caratterizzava l’intero Lazio. Studi paleobotanici hanno rivelato che diverse specie di cereali, come farro e orzo, erano coltivate insieme a leguminose come la veccia, chiamata farrago dai Latini. La farrago rappresentava una fonte di sussistenza in caso di calamità naturali che avrebbero potuto compromettere i raccolti principali, e il suo ciclo storico è interessante. Secondo gli scrittori romani di agricoltura, questa pianta, un tempo utilizzata per l’alimentazione umana, venne successivamente riservata solo al bestiame, per poi tornare a essere consumata dagli esseri umani nel Medioevo.

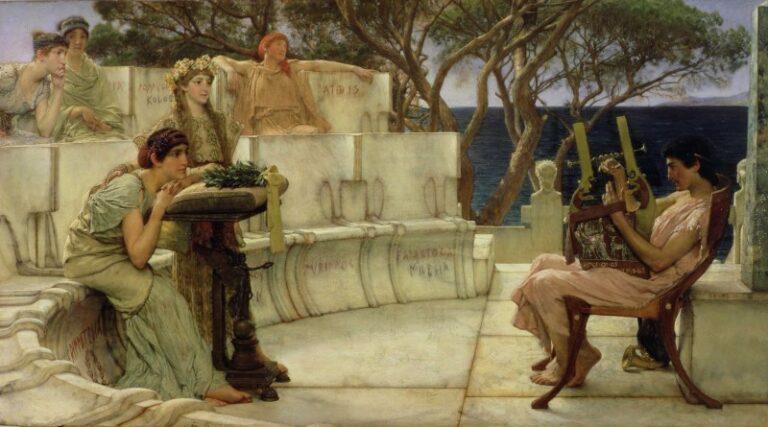

Il farro era il cereale più coltivato nell’epoca arcaica, anche se la sua resa era inferiore rispetto al grano, riducendo di conseguenza la produzione di farina. La bassa produttività era ulteriormente aggravata dalla limitata estensione delle terre coltivabili, rendendo l’approvvigionamento alimentare un problema costante per la Roma arcaica. Il farro veniva macinato solo dopo essere stato tostato e battuto, e la sua farina non sembra essere stata utilizzata per fare il pane, ma piuttosto per preparare la mola salsa (una sorta di farina di grano tostato e salato) e la puls, un piatto che per molti secoli fu considerato il simbolo della cucina romana, tanto che i Greci soprannominavano i Romani “mangiatori di puls“.

La puls era un piatto dalla consistenza liquida o semiliquida, a metà strada tra una pappa e una farinata, un diretto antenato della nostra polenta. Nell’economia della Roma arcaica, l’allevamento di bestiame, sia grande che piccolo, conviveva con l’agricoltura di sussistenza, formando un sistema interdipendente e complementare: gli animali fornivano il concime per preparare i terreni e aiutavano l’uomo nei lavori agricoli. Tuttavia, le rappresentazioni che i Romani offrivano delle attività dei loro antenati non possono essere considerate del tutto fedeli alla realtà, e le fonti letterarie necessitano di un esame critico.

Ad esempio, Varrone, nel suo trattato L’agricoltura del I secolo a.C., contribuì alla creazione del mito di una Roma dalle origini pastorali:

“Chi nega che il popolo romano abbia avuto un’origine pastorale? Chi è che non sa che il pastore Faustolo fu la balia che allevò Romolo e Remo? Il fatto stesso che essi scelsero proprio i Parilia [il 21 aprile, giorno della fondazione di Roma, era una festa legata al mondo della pastorizia] come data per fondare la città non dimostra che erano pastori essi stessi?” (Varrone, L’agricoltura II, 1, 9)

Varrone mostra, nei suoi scritti, una profonda consapevolezza del rapporto tra agricoltura e pastorizia, criticando i suoi predecessori e contemporanei per aver dato troppa importanza all’agricoltura a discapito della pastorizia. Le sue opere riflettono l’influenza delle teorie greche sull’evoluzione della civiltà umana. Infatti, la Roma Repubblicana, nei primi tempi della sua fondazione nel V secolo a.C., soffrì una crisi dovuta alla scarsità di risorse agricole nella regione circostante. Questo periodo fu l’unica fase in cui lo Stato romano non riuscì a trarre vantaggio dalle conquiste territoriali per soddisfare i bisogni alimentari dei suoi cittadini.

L’invasione dei Volsci nel Lazio meridionale aggravò ulteriormente la situazione, privando Roma del controllo dell’agro pontino, l’unico territorio che poteva garantire rifornimenti alla Repubblica. Le carestie e le tensioni sociali causate da questo evento si risolsero solo un secolo dopo, quando Roma riuscì finalmente a ottenere il controllo di quest’area cruciale per la sua sopravvivenza.