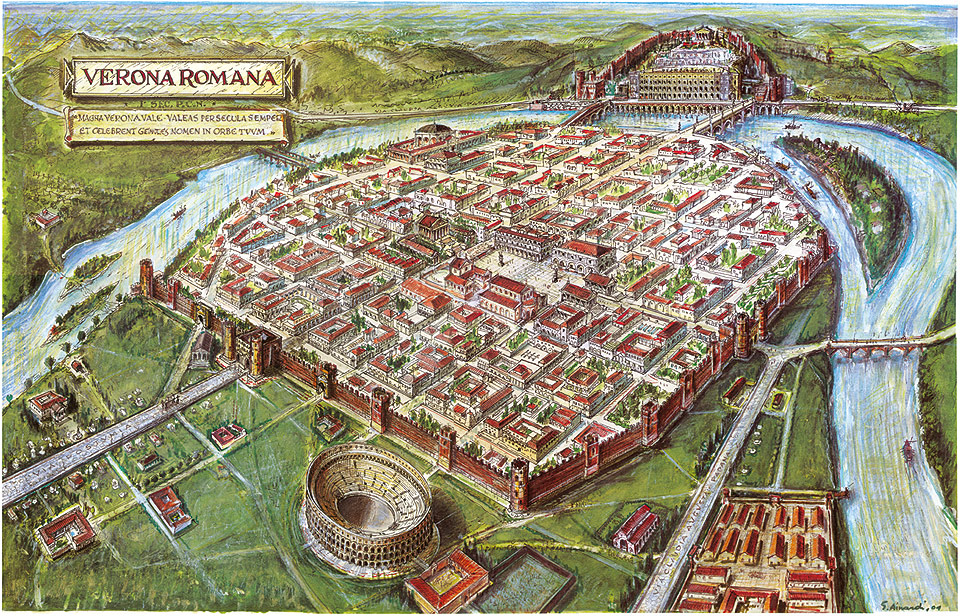

I Romani introdussero la vita urbana in territori che non l’avevano mai conosciuta, volendo che le città, ovunque fossero, condividessero alcuni tratti comuni. Sotto l’imperatore Augusto, la fondazione di nuove città rifletteva chiaramente la volontà di promuovere l’immagine di Roma attraverso la bellezza architettonica e di celebrare la sua grandezza.

Non si trattava però di grandi metropoli: molte di queste città restavano piccole, con solo qualche migliaio di abitanti. Ciò che contava era che la città diventasse un punto di riferimento per il territorio circostante, attirando aristocrazie e i principali proprietari. Spesso questi ultimi si stabilivano nei centri urbani, mentre altri rimanevano in campagna ma frequentavano regolarmente la città per accedere a tribunali, fori, terme e spettacoli. Alcuni insediamenti furono dichiarati città pur senza riuscire a diventare un vero centro regionale.

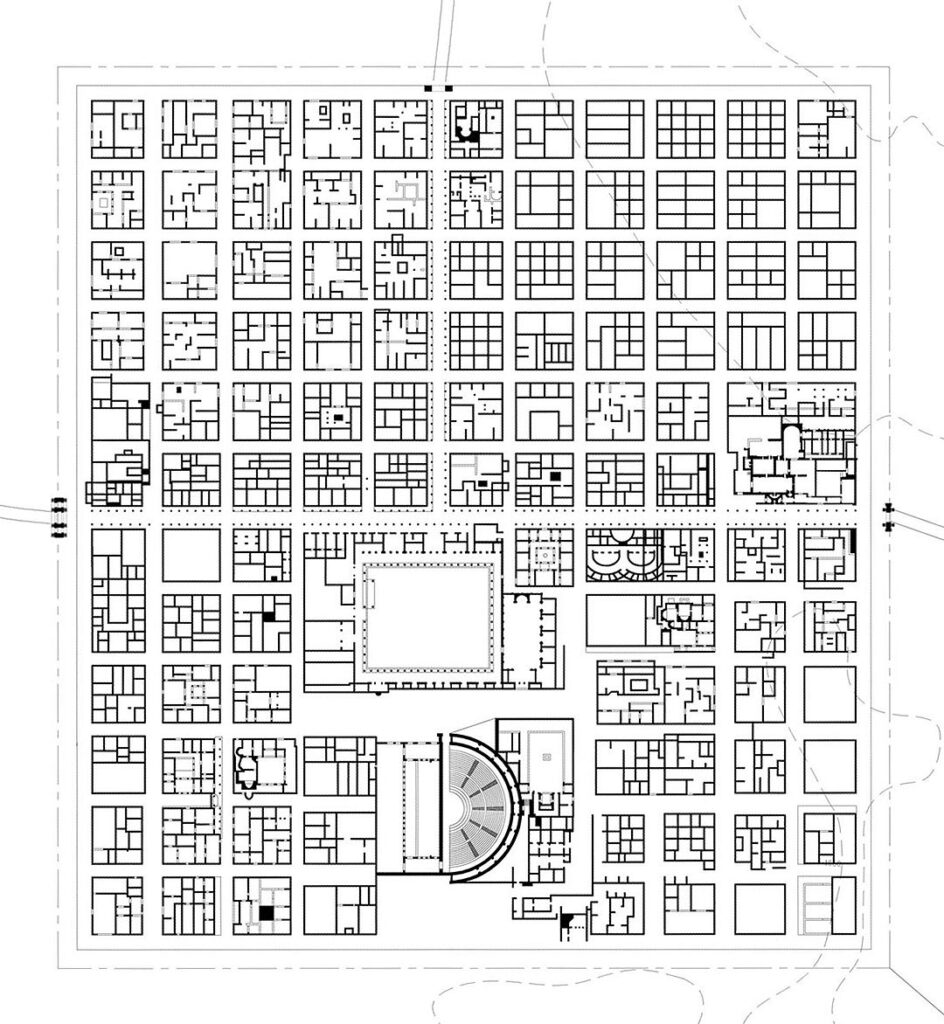

Un elemento chiave della pianificazione urbana romana era il cardo maximus, che si incrociava a novanta gradi con il decumanus maximus, l’asse principale perpendicolare. Questa struttura divideva l’insediamento in quattro quartieri (da cui deriva il moderno concetto di “quartiere” come parte di una città con specifiche caratteristiche storiche e geografiche). L’incrocio di queste due vie principali ospitava quasi sempre il foro, la piazza centrale della città. Il cardo maximus aveva particolare rilievo, collegando due delle quattro porte principali, con una porta decorata in modo speciale per indicare la strada consolare verso Roma, a nord o sud secondo la posizione della città rispetto alla capitale. Il decumanus maximus, invece, collegava le altre due porte, in direzione est-ovest.

Questi assi principali erano presenti anche negli accampamenti romani, detti castra, dove però l’incrocio centrale ospitava il praetorium, la tenda del comandante, anziché il forum. La struttura urbanistica dei castra spesso si manteneva anche nella futura planimetria della città. Esempi di antichi accampamenti divenuti città sono alcune tra le principali città italiane (come Torino, Pavia e Aosta) ed europee (come Vienna e York).

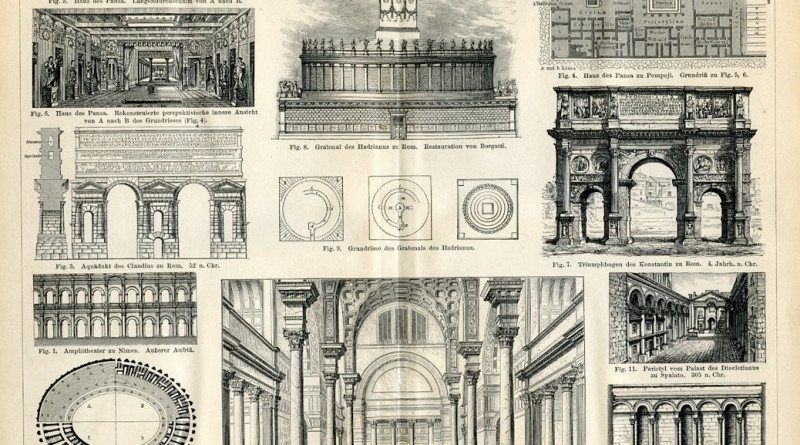

La maggior parte delle città dell’Impero Romano ebbe un grande sviluppo. Ovunque si costruivano edifici simili, sebbene le dimensioni e le decorazioni potessero variare in base alle risorse locali e alle tradizioni. Una città romana doveva vantare un anfiteatro, un foro, templi, teatri, terme e acquedotti, oltre a una rete viaria ordinata, con strade lastricate che si incrociavano ad angolo retto e dotate di sistema fognario. Le terme e gli acquedotti erano strutture centrali, di cui i Romani andavano fieri per le loro avanzate tecniche idrauliche. Alcuni Romani sostenevano che queste opere, ben prima delle piramidi, dovessero essere annoverate tra le meraviglie del mondo. Roma contava 11 acquedotti, alcuni dei quali estesi fino a cento chilometri, attraversando valli e perforando montagne per mantenere una pendenza costante. L’acquedotto dell’Aqua Claudia, ad esempio, si snodava su arcate alte fino a 30 metri e correva per dieci chilometri. Attraverso sifoni, serbatoi e condutture a pressione, l’acqua poteva risalire alture, fornendo a Roma più di un milione di metri cubi d’acqua al giorno, un volume paragonabile a un fiume artificiale, che riforniva fontane, terme e case private. Anche nelle città dell’impero, dalla Spagna alla Turchia, imponenti rovine di acquedotti testimoniano oggi l’eccellenza romana nell’ingegneria idraulica.

L’acqua trasportata dagli acquedotti alimentava mulini e officine, irrigava fontane pubbliche e semplici abbeveratoi (nel IV secolo Roma ne contava oltre 1300), e veniva convogliata fino alle case dei più abbienti attraverso tubature di piombo. Inoltre, riforniva le terme, una delle scoperte romane di maggior successo. Originariamente di piccole dimensioni e ispirate alle terme greche, le prime strutture pubbliche apparvero a Roma sotto Augusto, ma nei secoli successivi sorsero terme sempre più maestose, come quelle grandiose di Traiano e Caracalla. Questi complessi comprendevano spogliatoi, palestre, sale massaggi, depilazione e cura del corpo, una sauna (il calidarium) e una serie di vasche con acqua a diverse temperature, oltre al frigidarium, una sala rinfrescante. I recinti termali si estendevano con giardini, portici, biblioteche e sale per spettacoli.

Oggi è difficile comprendere pienamente quanto le terme fossero centrali nella vita dei Romani. Con la caduta dell’Impero Romano, l’uso delle terme in Europa svanì e solo in tempi recenti è tornato in voga. Per i Romani, però, le terme non erano solo un lusso o un trattamento per i malati, ma rappresentavano un’esperienza sociale, accessibile a tutti a prezzi contenuti. La popolazione, eccetto i più poveri, frequentava regolarmente le terme, che offrivano ai cittadini senza servizi igienici in casa un luogo per lavarsi e prendersi cura del corpo. Ma soprattutto, le terme erano luoghi di incontro e di scambio, dove si conversava, si stringevano affari e si discuteva di politica e filosofia.

Gli acquedotti e le terme, gli anfiteatri, i circhi, i templi, i teatri e i fori con i porticati, i tribunali e le ampie basiliche costituivano, per i Romani, il cuore pulsante della vita cittadina. A queste meraviglie urbane, tuttavia, non avevano accesso i più poveri della plebe e la maggior parte dei contadini liberi, che rappresentavano la grande maggioranza della popolazione dell’impero. Solo coloro che potevano usufruire di questi spazi pubblici erano considerati veri cittadini, parte della “civiltà.” Non è un caso, infatti, che il termine civilitas derivi proprio da civitas, la città. Questa etimologia riflette bene come Roma, una città-stato che aveva creato un impero di città, identificasse il concetto di civiltà con quello di urbanizzazione.

Nel tempo, questa visione portò a un’ulteriore associazione di idee. Roma si era estesa su un vastissimo territorio e, tranne verso Oriente, i confini imperiali rappresentavano il limite del territorio civilizzato, oltre il quale esistevano solo villaggi rurali o accampamenti nomadi. Con questa convinzione, i Romani iniziarono a percepire il proprio dominio come l’intero mondo civilizzato. La parola “barbaro” cambiò quindi significato: non indicava più semplicemente uno straniero, come nella cultura greca, ma chi viveva al di fuori del mondo romanizzato, considerato l’unico veramente civilizzato. Da allora, “barbaro” assunse il significato di “selvaggio” e “inferiore”.

Questo contesto culturale si riflette anche nell’arte romana, che potrebbe altrimenti apparirci sorprendente. Per esempio, l’“imperatore filosofo” Marco Aurelio volle che la sua colonna commemorativa fosse decorata con scene cruente di massacri di barbari; nella sua statua equestre, oggi in Piazza del Campidoglio, un barbaro sconfitto viene calpestato dal cavallo imperiale. In quest’ottica, annientare i barbari divenne sinonimo di difendere la civiltà.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.