Dopo la vittoria su Perseo nella battaglia di Pidna, il Senato romano impose dure sanzioni ai Macedoni. Il regno che un tempo era stato di Alessandro Magno fu suddiviso in quattro Stati indipendenti, ciascuno dei quali obbligato a versare a Roma metà dei tributi raccolti. Numerose famiglie dell’aristocrazia macedone, insieme allo stesso re Perseo, furono deportate in Italia come prigionieri. La repressione fu ancor più brutale in Epiro, dove settanta città furono distrutte. In Grecia, invece, i Romani si limitarono a eseguire condanne a morte per vari aristocratici ostili e deportarono in Italia mille cittadini achei.

Rodi, che aveva supportato la ribellione di Perseo, perse i suoi territori sulla costa asiatica e subì gravi ostacoli nei commerci. Il territorio della Lega achea fu ridotto, con l’esclusione di Sparta e Argo dalla confederazione, permettendo ai Romani di mantenere un controllo più efficace sulle province greche e garantire un periodo di relativa pace. Tuttavia, l’opinione dei Greci verso i Romani era ormai profondamente cambiata. Un tempo visti come liberatori per la vittoria su Filippo V, i Romani erano ora percepiti con crescente ostilità, sia dai Macedoni che dai Greci, che attendevano l’occasione per ribellarsi.

La prima occasione di ribellione si verificò in Macedonia. Nel 148 a.C., un avventuriero di nome Andrisco si presentò ai Macedoni affermando di essere figlio di Perseo e li incoraggiò a unirsi a lui per ristabilire l’antico regno. Radunò un esercito significativo e si fece proclamare re. Tuttavia, l’insurrezione fu rapidamente soffocata: il console Metello arrivò con le sue legioni dall’Illiria e sbaragliò le forze di Andrisco proprio a Pidna, lo stesso luogo in cui vent’anni prima era stato sconfitto Perseo.

In Grecia, l’ostilità verso i Romani si intensificò con il ritorno degli exiliati scampati alla deportazione avvenuta dopo la sconfitta di Perseo. Dei mille cittadini achei inviati in Italia, ne tornarono solo trecento, poiché gli altri erano morti durante gli anni di esilio. Gli esuli sopravvissuti, rientrati in patria, iniziarono una forte propaganda antiromana. Di conseguenza, le città avverse a Roma, riunite nella Lega achea, attaccarono le città alleate dei Romani, e in tutta la Grecia si registrarono proteste contro il dominio romano. La Lega greca cominciò a raccogliere fondi e a prepararsi per la guerra, reclutando soldati da ogni regione e persino armandone gli schiavi.

Nel 146 a.C., Roma, preoccupata dall’atteggiamento minaccioso della Grecia, inviò ambasciatori a Corinto per chiedere che la città si separasse dalla Lega achea. Tuttavia, gli inviati romani furono accolti con ostilità: le donne di Corinto rovesciarono su di loro recipienti colmi di sporcizia, mentre la folla li invitava a lasciare la Grecia. I capi della Lega achea, fiduciosi che Roma fosse già impegnata nella guerra contro Cartagine e nelle rivolte celtibere in Spagna, pensavano che avrebbero potuto spingerla a rinunciare alle proprie rivendicazioni sul suolo greco. Con questa speranza, favorirono le manifestazioni popolari e votarono per la guerra contro Roma.

Alla Lega si unirono anche la Beozia, la Locride, l’Eubea e i resti dell’esercito di Andrisco. Il Senato romano, però, non si lasciò scoraggiare e, nonostante i conflitti già in corso, inviò un esercito in Grecia sotto il comando del console Mummio e una flotta guidata da Metello. Dopo lo sbarco vicino a Corinto, le legioni romane sconfissero l’esercito della Lega achea nella battaglia di Leucòpetra, e pochi giorni dopo Mummio conquistò Corinto. La città fu completamente distrutta con un terribile saccheggio; solo alcuni templi e l’Acropoli furono risparmiati. Nello stesso anno della caduta di Cartagine, i Romani posero fine all’indipendenza della Grecia, trasformandola in provincia romana con il nome di Acaia. La Lega achea fu sciolta, e tutto il territorio fu annesso alla Macedonia, segnando la fine della libertà greca. Da quel momento, Macedonia, Epiro e Grecia divennero un’unica area sotto il controllo diretto di Roma, che ne avrebbe guidato le sorti fino alla caduta dell’Impero.

Pochi anni dopo la distruzione di Corinto, i rapporti tra Greci e Romani cambiarono drasticamente. Mummio, rimasto in Grecia con il ruolo di proconsole, conquistò il rispetto e la fiducia dei Greci grazie alla sua onestà e imparzialità. I Greci, ormai esausti delle lotte intestine e delle rivalità che li avevano divisi per secoli, finirono per accogliere positivamente la dominazione romana. Alcuni, come lo storico Polibio, diventarono persino ammiratori di Roma. Polibio, uno dei mille notabili greci deportati in Italia dopo la sconfitta a Pidna, trovò nel contatto quotidiano con la vita e le istituzioni romane un confronto diretto con le contese che dividevano le città greche. Questo lo portò a trasformarsi in un sincero estimatore dei suoi antichi avversari.

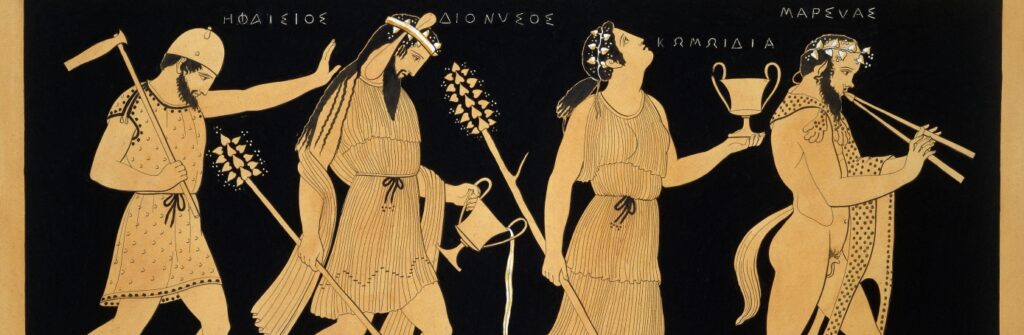

Polibio ottenne il permesso di stabilirsi a Roma, diventando amico di Scipione Emiliano, che gli affidò l’educazione dei propri figli. Polibio lo accompagnò nelle campagne militari in Spagna e Africa, raccogliendo nel frattempo documenti e testimonianze per la sua opera, la Storia, in cui raccontò con grande abilità le vicende che condussero Roma alla conquista del Mediterraneo, esaltando il coraggio dei Romani e la nobiltà delle loro istituzioni. Dopo la conquista, anche i Romani si sentirono attratti dalla cultura greca, invitando maestri e filosofi greci nelle loro città e adottandone costumi e studi. L’arte e la letteratura latine subirono una profonda influenza greca, e il poeta Orazio poté affermare che “la Grecia, conquistata, conquistò i suoi vincitori”. L’espansione romana in Grecia favorì il diffondersi di una civiltà che integrava le leggi, la lingua romane e la cultura greca. Da questa straordinaria sintesi nacque ciò che chiamiamo cultura classica.