Addentrarsi nelle vicende personali e pubbliche di Lucio Apuleio Madaurense significa conoscere un uomo che, prima ancora di essere filosofo e scrittore, ci apre una finestra sulla spiritualità, i riti misterici e le pratiche magiche della civiltà romana del suo tempo, grazie alle esperienze vissute in prima persona. Come spesso accade con gli autori antichi, le informazioni su Apuleio sono limitate e derivano perlopiù dalle sue opere, tra cui l’Apologia. Questo scritto, infatti, ci fornisce elementi preziosi per comprendere un uomo che, tra le altre cose, fu oggetto di accuse di coinvolgimento in arti magiche oscure.

LE ORIGINI E LA FORMAZIONE INIZIALE DI APULEIO

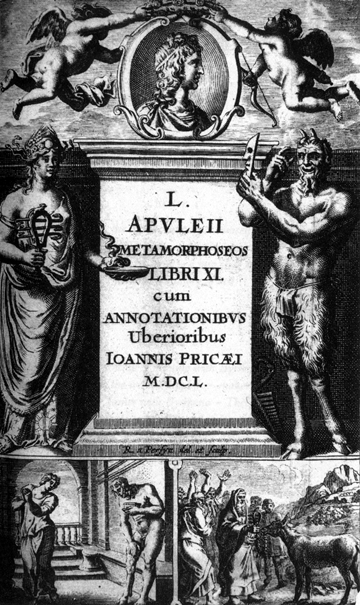

Sebbene rimangano molte domande, alcune informazioni su Apuleio possono essere considerate affidabili. Innanzitutto, il suo nome completo, Lucio Apuleio Madaurense, ci indica la sua nascita a Madaura, nell’attuale Algeria, intorno al 125 d.C. Apuleio rappresentava quindi un perfetto esempio della multiculturalità dell’Impero Romano, che favoriva la nascita di figure culturali, artistiche e politiche anche al di fuori dell’Italia. Le sue opere, pur essendo nordafricano, godettero di ampia diffusione e popolarità, un interesse che persiste ancora oggi. Se “Madaurense” si riferisce alla sua città natale, il nome “Lucio” è invece più incerto e potrebbe essere semplicemente ispirato al protagonista delle Metamorfosi, la sua opera più celebre.

Grazie alla posizione prestigiosa del padre, che ricopriva la carica di duumviro, un ruolo simile a quello di console con responsabilità pubbliche e amministrative, Apuleio ricevette un’educazione di alto livello. Questa carica onorifica portava grande prestigio alla famiglia, permettendo ad Apuleio di beneficiare di una formazione adeguata e di una notevole eredità alla morte del genitore. Di spirito curioso, il giovane Apuleio non si accontentò di rimanere nella sua città o regione; al contrario, la sua vita fu caratterizzata da un’intensa passione per i viaggi.

I PRINCIPALI LUOGHI DI FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ DI APULEIO

Due tappe cruciali hanno segnato profondamente la formazione culturale e spirituale di Lucio Apuleio:

Cartagine: Apuleio trovò a Cartagine un ambiente culturale vibrante che gli permise di sviluppare una solida eloquenza in latino. Questo rapporto con Cartagine fu però complesso: dopo essere stato processato, tornò nella città, un tempo la più grande rivale di Roma, scegliendola come sua residenza definitiva. Qui, Apuleio ricoprì prestigiose cariche religiose, tra cui quella di sacerdos provinciae, una figura responsabile del culto imperiale, assumendo un ruolo importante come rappresentante religioso di Roma a Cartagine. Ammirato per la sua erudizione, la città gli dedicò numerose statue in segno di onore e rispetto. Tuttavia, Apuleio non si accontentò di ciò; sentiva il bisogno di espandere la sua conoscenza, specialmente nella sfera religiosa e filosofica. Con questo obiettivo in mente, scelse di proseguire i suoi studi ad Atene, rinunciando persino, come racconta lui stesso, al matrimonio: “Bramoso com’ero di viaggiare, respinsi per qualche tempo l’impaccio del matrimonio.”

Atene: La sete di conoscenza di Apuleio trovò pieno appagamento ad Atene, dove si immerse subito negli studi e stabilì legami con importanti circoli intellettuali. Egli stesso descrive questa esperienza con queste parole: “E anche altre coppe bevvi ad Atene: quella elaborata della poesia e quella limpida della geometria; quella della musica, dolcissima, e quella un po’ austera della dialettica; e infine la coppa della universale filosofia, davvero pari al nettare, di cui non ci si sazia mai.” Atene, con la sua cultura permeata di misticismo e magia, rappresentava un ambiente filosofico molto diverso dall’atmosfera romana dominata dallo stoicismo. Apuleio poté così immergersi in antichi misteri spirituali come quelli eleusini, un’esperienza che contribuì a forgiare la sua visione spirituale e filosofica.

In Grecia, Apuleio si avvicinò anche a culti misterici come quello di Esculapio e, successivamente, abbracciò la devozione verso Iside, la dea egiziana. Questa divinità occupa un posto speciale nelle Metamorfosi, dove Apuleio scrive: “Tu sei santa, tu sei in ogni tempo salvatrice dell’umana specie, tu, nella tua generosità, porgi sempre aiuto ai mortali, tu offri ai miseri in travaglio il dolce affetto che può avere una madre.” Attraverso Iside, Apuleio esprimeva il bisogno di una spiritualità più intima, lontana dalla tradizione romana e vicina ai nuovi fermenti religiosi dell’Impero del II e III secolo, che spinsero molti, proprio come lui, a cercare risposte diverse e più profonde rispetto a quelle offerte dai culti romani tradizionali. Tuttavia, questa ricerca spirituale lo portò a scontrarsi con accuse di pratiche magiche oscure, segnando il destino della sua reputazione.

APULEIO E LA MAGIA: IL PROCESSO

Un tratto distintivo della vita di Apuleio fu la sua intensa curiosità, un desiderio insaziabile di scoprire i segreti dell’universo, che nemmeno Atene o i culti misterici riuscirono a colmare completamente. Decise così di tornare a Cartagine, passando per terre impregnate di magia e credenze soprannaturali, come l’Egitto, dove l’antica religione si intrecciava con le influenze greche e romane, formando un vibrante sincretismo culturale. Giunto in Cirenaica, nell’odierna Libia, Apuleio incontrò Pudentilla, una donna vedova e madre di Ponziano, un amico e compagno di studi. La donna, colpita dal fascino e dall’intelletto di Apuleio, decise di sposarlo, una scelta che avrebbe cambiato la sua vita.

L’ingresso di Apuleio nella famiglia di Pudentilla generò tensioni: i parenti della donna, temendo per la propria eredità, accusarono Apuleio di aver utilizzato la magia per manipolarla e spingerla a cambiare il proprio testamento in suo favore. Le accuse andarono oltre: i parenti sostenevano addirittura che Apuleio fosse responsabile della morte di Ponziano, nel tentativo di eliminare ostacoli alla sua eredità.

Il processo, però, si basava più su sospetti e superstizioni che su prove concrete. Gli accusatori sostenevano che Apuleio avesse usato incantesimi per alterare l’eredità, ma mancavano evidenze effettive, un problema comune in un’epoca in cui credenze antiche e superstizioni erano ancora molto diffuse. Per le autorità, simili processi erano frequenti e riguardavano chiunque fosse accusato di utilizzare arti magiche per impossessarsi di beni altrui. Apuleio rischiava addirittura la pena di morte, ma riuscì abilmente a dimostrare l’infondatezza delle accuse grazie alla sua oratoria straordinaria e alla conoscenza delle superstizioni religiose che aveva approfondito in tanti anni di studio e viaggi.

La sua difesa è oggi conservata nella celebre Apologia o De magia, un documento che rappresenta una trascrizione della sua arringa difensiva, non solo provando la sua assoluzione, ma rivelando anche l’animo profondo e brillante di Apuleio.

LE OPERE E LA POETICA

Per Apuleio, come per pochi altri autori, le opere riflettono profondamente la sua personalità, il suo pensiero e le sue esperienze. Apuleio riversa nei suoi scritti il suo sapere, la sua visione della vita e il modo in cui concepiva il mondo. Ecco un’analisi delle sue opere principali:

Apologia (o De Magia): Questa è la trascrizione in due libri del processo per magia subito da Apuleio e della sua difesa che culminò con un’assoluzione completa. Il tono dell’opera è spesso esuberante, a tratti persino trionfale, con richiami mitologici ed enfasi sulla vittoria giudiziaria. Qui, Apuleio mostra la sua erudizione giuridica e la conoscenza del diritto romano, segnando un netto distacco dalla tradizione ciceroniana verso uno stile più vivace, ricco di periodi brevi e risposte argute. Uno dei temi centrali dell’opera è la distinzione tra filosofo e mago: Apuleio chiarisce come la sua filosofia si serva dei demoni per fini purificatori, mentre i maghi malvagi li usano per scopi egoistici. Difende anche la sua posizione economica e nobilita la povertà, allineandosi al pensiero platonico. Con riferimenti a Cicerone, Catullo e Virgilio, l’opera svela la diffusa presenza della magia nella società romana e il modo in cui essa veniva percepita.

De Deo Socratis (Sul Demone di Socrate): Questo trattato filosofico esplora la demonologia di Socrate e sviluppa una teoria propria di Apuleio. Egli descrive i demoni come divinità minori o spiriti (paragonati agli angeli), che fungono da intermediari tra gli dei e l’umanità. Questa concezione di demoni come agenti tra il mondo umano e quello divino contribuì alla sua difesa nel processo, dove Apuleio sostenne che la semplice conoscenza di questi esseri non significasse praticare magia nera. Distinse chiaramente tra il mago, che usa i demoni per fini malvagi, e il filosofo, che li riconosce per la loro funzione spirituale e di guida.

Metamorfosi: Quest’opera è considerata il capolavoro di Apuleio e rappresenta l’unico romanzo latino completo a noi giunto. La storia è ispirata probabilmente a un testo di Luciano di Samosata o a una fonte comune. In 11 libri, Apuleio narra le disavventure di Lucio, un giovane che si trasforma accidentalmente in un asino e può tornare umano solo mangiando rose. L’opera è una combinazione di elementi epici, fantastici, tragici e comici; il linguaggio varia a seconda delle situazioni, adattandosi ai personaggi e alla trama in modo magistrale. Attraverso le peripezie di Lucio, il lettore entra in contatto con racconti mitologici e leggende, esplorando l’animo umano nelle sue varie sfumature. Il finale, caratterizzato da un richiamo ai culti di Iside, esprime la profonda spiritualità di Apuleio e l’importanza della divinità egizia nella sua vita. L’allegoria della metamorfosi di Lucio riflette il percorso dell’anima dalla caduta alla redenzione. Questa opera contiene anche l’episodio mitologico di Amore e Psiche, una storia ripresa più volte dagli artisti, soprattutto durante il Rinascimento.

Florida: Questa raccolta in quattro libri comprende 23 estratti di discorsi tenuti da Apuleio a Roma e Cartagine. L’opera mostra la varietà dei temi affrontati da Apuleio durante la sua vita e rivela la considerazione di cui godeva come oratore.

Altre opere: Apuleio scrisse anche trattati filosofici come De Mundo e De Platone et eius dogmate. Alcuni suoi scritti, come la traduzione del Fedone di Platone o i Carmina Amatoria, sono purtroppo andati perduti o ci sono giunti solo in forma frammentaria.

Attraverso queste opere, Apuleio dimostra una mente poliedrica e una ricerca incessante di verità, caratterizzata da una curiositas che lo spingeva a interrogarsi sia sul mondo esterno sia sulla dimensione spirituale.

LA MORTE E IL LASCITO DI APULEIO

Apuleio probabilmente morì a Cartagine intorno al 170 d.C., scomparendo in maniera naturale e serena, senza testimonianze di una morte violenta che, vista la sua fama, avrebbe certamente lasciato traccia scritta. Durante la sua vita, nonostante le accuse di magia, Apuleio era altamente stimato, al punto che furono erette statue in suo onore. Tuttavia, dopo la sua morte, la sua figura visse fasi alterne: a volte dimenticato, altre criticato, in particolare dagli scrittori e studiosi cristiani, che lo consideravano un mago con presunti legami con forze oscure.

Ciononostante, la sua fama di filosofo si mantenne viva nei circoli intellettuali e continuò a essere oggetto di studio per secoli. L’Apuleio filosofo superò per lungo tempo l’Apuleio narratore, almeno fino al primo Rinascimento. Già dal Trecento, ma ancor più nel secolo successivo, le Metamorfosi tornarono in auge come fonte preziosa per riscoprire miti e racconti dell’antica Roma. Per umanisti, mecenati e artisti, quest’opera divenne un ponte tra la tradizione romana e il Rinascimento, un corpus di storie e leggende che contribuì a rinsaldare le radici classiche dell’epoca.

Apuleio, e in particolare la sua storia di Amore e Psiche, è una delle figure storiche più riscoperta e rivalutata del Rinascimento, capace di riaprire, con il suo linguaggio evocativo, le porte del mondo mistico e misterioso della religiosità romana del II secolo d.C., quando i culti orientali e le nuove influenze spirituali iniziarono a trasformare profondamente il sentire religioso dei Romani.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.