Giustino I e l’Ascesa di Giustiniano: Origini, Regno e Successione

Nel 518, l’Impero Romano d’Oriente era guidato da Giustino I, nato il 2 febbraio 450 in un villaggio della Macedonia, da una famiglia contadina di origini latine o illirico-latinizzate. La sua carriera militare lo portò a diventare comes excubitorum, comandante in capo della guardia palatina. Alla morte di Anastasio I, grazie a una serie di abili manovre, Giustino riuscì a farsi proclamare imperatore. Tuttavia, la sua formazione limitata – si dice fosse analfabeta – e la sua incapacità politica lo resero poco adatto al governo. Fu così che il vero potere finì per essere esercitato da suo nipote, Giustiniano, che egli adottò ufficialmente come figlio e associò al trono il 1º aprile 527.

Giustino I fu un fervente ortodosso e tornò a una politica religiosa intransigente, abrogando l’Henoticon di Zenone e promulgando editti contro ariani, nestoriani e monofisiti. Rafforzò i legami con la Chiesa romana, gettando le basi per la politica di restaurazione imperiale che sarebbe stata perseguita da Giustiniano. Durante il suo regno, Giustino inaugurò la dinastia giustiniana, che con il suo nipote e successore Giustiniano I avrebbe segnato profondamente la storia bizantina, introducendo riforme legislative che ridussero l’influenza della vecchia nobiltà. Gli ultimi anni del suo regno furono segnati da conflitti con gli Ostrogoti e i Persiani, evidenziando le difficoltà di un impero in costante lotta per preservare i suoi confini.

Nel 526, le condizioni di salute di Giustino iniziarono a peggiorare. Per garantire una transizione stabile, il 1º aprile 527 egli nominò formalmente Giustiniano co-imperatore e suo successore. Pochi mesi dopo, il 1º agosto 527, Giustino morì, e Giustiniano salì al trono, inaugurando un’epoca di grandi trasformazioni.

Giustiniano e il Supporto dei Suoi Collaboratori

Giustiniano si circondò di collaboratori eccezionali che contribuirono al successo del suo regno. I generali Belisario e Narsete furono determinanti nella sua ambiziosa politica di riconquista territoriale, mentre la moglie Teodora si distinse in ambiti di politica interna. Un momento cruciale del regno di Giustiniano fu la rivolta di Nika, scoppiata l’11 gennaio 532 nell’Ippodromo di Costantinopoli. La sommossa, alimentata dal malcontento per il fiscalismo e l’autocrazia imperiale, durò sei giorni, causando incendi e distruzione.

Di fronte alla violenza della rivolta, Giustiniano inizialmente considerò la fuga, ma fu convinto da Teodora a resistere. La sua determinazione portò a una repressione brutale, che si concluse con un sanguinoso massacro di migliaia di rivoltosi. Questo episodio, sebbene cruento, consolidò l’autorità di Giustiniano e dimostrò la determinazione della coppia imperiale a mantenere il controllo sull’Impero.

Il regno di Giustino I e l’avvento di Giustiniano segnarono una svolta nella storia dell’Impero Romano d’Oriente, ponendo le basi per un’epoca di grandi conquiste e riforme che avrebbero lasciato un segno indelebile nella storia di Bisanzio.

Giustiniano I: L’Imperatore della Restaurazione e della Riforma

Con l’ascesa al trono di Giustiniano I nel 527 d.C., l’Impero Romano d’Oriente conobbe un periodo di straordinario splendore. Nato a Tauresio, in Macedonia, da una famiglia di origine latina, Giustiniano crebbe immerso nei valori e nel mito dell’antico Impero Romano, alimentando il sogno di riportarlo ai fasti dell’età classica.

Da imperatore, Giustiniano si pose l’ambizioso obiettivo della Restauratio Imperii, ovvero la riconquista dei territori occidentali dell’ex Impero Romano. Contemporaneamente, proseguì la tradizionale rivalità con la Persia dei Sasanidi, ma la sua attenzione si concentrò soprattutto sull’Occidente.

Le Conquiste in Africa Settentrionale

Il primo passo nella campagna di riconquista fu diretto contro il regno dei Vandali in Africa Settentrionale. Nel 533, sfruttando un pretesto politico, Giustiniano dichiarò guerra ai Vandali e affidò la guida delle operazioni al generale Belisario. La vittoria fu rapida: Belisario sconfisse i Vandali nella battaglia di Ad Decimum, nei pressi di Cartagine, e conquistò la città, ottenendo la resa definitiva del regno vandalico. Questa campagna restituì all’Impero il controllo dell’Africa Settentrionale, della Sardegna, della Corsica e delle Isole Baleari.

Per consolidare il dominio sulle nuove province, Giustiniano promulgò leggi che riorganizzarono l’amministrazione locale, cancellando ogni traccia della presenza vandala. Il cattolicesimo fu ristabilito come religione ufficiale, e i seguaci dell’arianesimo furono perseguitati.

La Guerra Gotica in Italia

Dopo la vittoria in Africa, Giustiniano rivolse le sue attenzioni all’Italia, allora sotto il controllo degli Ostrogoti. Ancora una volta, Belisario fu incaricato di guidare le operazioni militari, mentre il generale Mundo fu inviato a conquistare la Dalmazia. La guerra contro gli Ostrogoti, durata dal 535 al 553, si concluse con la vittoria bizantina. Tuttavia, il conflitto devastò la penisola italiana, causando danni così profondi che la propaganda imperiale, che celebrava la “rinascita” dell’Italia, non poteva nascondere le reali difficoltà economiche e sociali.

Nonostante la riconquista, il controllo bizantino sull’Italia fu breve. Tre anni dopo la morte di Giustiniano, nel 586, i Longobardi invasero la penisola e ne occuparono la maggior parte, riducendo il dominio bizantino a pochi territori.

La Spagna e la Provincia di Spania

Nel 551, approfittando di una guerra civile nel regno visigoto, Giustiniano inviò il generale Liberio a occupare parte della Spagna meridionale. La spedizione ebbe successo e portò alla creazione della provincia di Spania, che rimase sotto il controllo bizantino fino al 624, quando i Visigoti riconquistarono l’area.

La Minaccia Persiana e la Peste

Le campagne militari in Occidente esaurirono le risorse dell’Impero e indebolirono le sue difese a Oriente. I Persiani approfittarono della situazione per invadere la Siria e l’Armenia tra il 540 e il 562, occupando Antiochia. Giustiniano richiamò Belisario per contrastare i Persiani, ma nonostante alcune vittorie, il conflitto si concluse solo nel 561 con una pace che costrinse i Bizantini a pagare un pesante tributo.

La situazione fu aggravata dallo scoppio di una devastante epidemia di peste tra il 542 e il 546, che decimò la popolazione di Costantinopoli e dell’intero Impero.

La Riforma del Diritto: Il Corpus Iuris Civilis

Oltre alle sue campagne militari, Giustiniano è celebre per la sua riforma legislativa. Nel 528, ordinò a una commissione di giuristi di raccogliere e aggiornare le leggi romane in vigore. Il risultato fu il Corpus Iuris Civilis, pubblicato nel 534, un’opera monumentale che gettò le basi per il diritto civile di molti Stati europei moderni.

Giustiniano I lasciò un’eredità complessa. Le sue conquiste territoriali ampliarono temporaneamente l’Impero, ma esaurirono le risorse bizantine. Tuttavia, le sue riforme legislative e i suoi ambiziosi progetti architettonici, come la costruzione della Basilica di Santa Sofia, consolidarono la sua fama di grande sovrano e visionario, facendo del suo regno uno dei periodi più iconici della storia bizantina.

La Politica Religiosa e le Grandi Opere di Giustiniano

Giustiniano I credeva fermamente che l’unità dell’Impero dipendesse dall’uniformità religiosa dei suoi sudditi, centrata sulla fede cristiana. Convinto che la religione fosse un pilastro fondamentale della stabilità politica, perseguì con rigore i non cristiani, tra cui i Manichei e i Samaritani, e promosse una vasta attività edilizia a carattere religioso.

Tra le opere più emblematiche del suo regno spicca la Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, inaugurata nel 537 e immediatamente riconosciuta come la più grande chiesa della cristianità. La costruzione di questa monumentale basilica coinvolse oltre 10.000 lavoratori e richiese materiali pregiati provenienti da tutto l’Impero: colonne ellenistiche del tempio di Artemide in Grecia, porfido egiziano, marmo verde dalla Tessaglia, pietra gialla siriana e pietra nera del Bosforo. Questa straordinaria combinazione di risorse e talenti conferì alla Santa Sofia una magnificenza che ancora oggi incanta i visitatori.

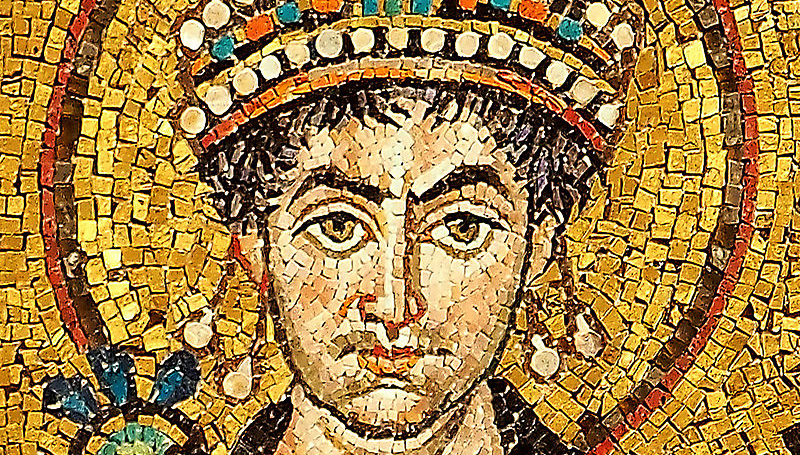

Oltre alla Santa Sofia, Giustiniano supervisionò la costruzione di ben 32 chiese, il Foro dell’Augusteo, quattro palazzi e sei ospizi. La sua influenza architettonica si estese anche a Ravenna, importante avamposto bizantino in Italia. Qui, sotto il suo regno, furono costruite la Basilica di San Vitale, completata nel 547, e quella di Sant’Apollinare in Classe, terminata nel 549, entrambe esempi straordinari dell’arte e dell’architettura bizantina.

Queste opere non erano solo manifestazioni della devozione religiosa di Giustiniano, ma rappresentavano anche un potente strumento politico. Attraverso la grandiosità dei suoi edifici, l’imperatore consolidò il prestigio dell’Impero d’Oriente e rafforzò l’idea di un’autorità imperiale legittimata dal volere divino, capace di unire i popoli sotto un’unica fede e un unico sovrano.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.