Lucio Sergio Catilina è ricordato principalmente per la congiura che porta il suo nome, anche se questa rappresentò solo l’ultimo capitolo di una vita spesa come quella di molti aristocratici romani del I secolo a.C., sempre alla ricerca di consenso politico e prestigio sociale. Sallustio scrisse di lui: “Nato da nobile stirpe, fu di grande forza d’animo e di corpo, ma l’ingegno suo era malvagio e vizioso”, ma questa descrizione non riesce a cogliere appieno il profilo di un politico, e generale, determinato ad avanzare nella scala sociale, seguendo un cursus honorum impeccabile e perseguendo i suoi ideali.

Orgini e carriera politica di Catilina

Catilina proveniva dalla nobile gens dei Sergii, una famiglia le cui radici, secondo la tradizione, risalirebbero persino a Troia. Si dice infatti che il fondatore della gens, Sergesto, fosse un alleato di Enea, scampato con lui dalla città in fiamme, come racconta Virgilio nell’Eneide. Tuttavia, nel 108 a.C., anno di nascita di Catilina, i Sergii avevano perso l’antico prestigio, da tempo esclusi dalle posizioni politiche di rilievo nella Repubblica romana. Questa condizione, per un giovane ambizioso come Catilina, rappresentava uno svantaggio notevole, privo com’era di appoggi influenti. È probabile che questo contesto abbia contribuito alla sua audacia e a una certa spregiudicatezza nelle scelte che lo segnarono in seguito.

Nell’89 a.C., Catilina si unì all’esercito del console Strabone, impegnato nella guerra contro la coalizione dei socii italici ribellatisi al dominio di Roma. Fu in questo periodo che Catilina entrò in contatto con figure che avrebbero lasciato un’impronta indelebile nella storia di Roma, come Cicerone, Pompeo e Silla, influenzando le sue future scelte politiche. Entrò nelle grazie di Silla, il futuro dittatore, al punto che l’anno successivo, nell’88 a.C., lo seguì nella campagna militare contro Mitridate VI, re del Ponto.

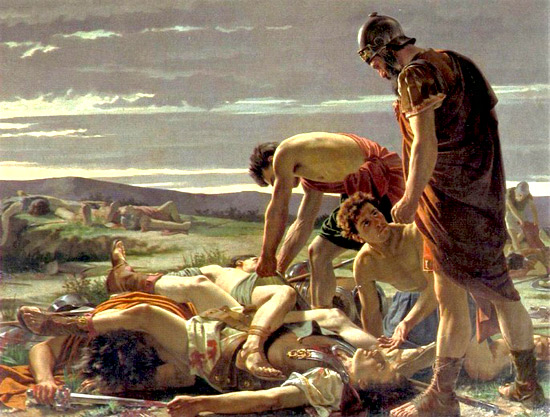

Il rapporto con Silla si rivelò profondo, e nell’84 a.C., quando Silla si accampò presso Porta Collina per affrontare i sostenitori di Gaio Mario asserragliati in città, Catilina guidò l’ala destra dell’esercito sillano, contribuendo significativamente alla vittoria. Tuttavia, questa vicinanza a Silla non giovò alla sua reputazione: Catilina fu spesso considerato spietato e crudele, ereditando l’ombra del dittatore, che non aveva esitato a ricorrere alla violenza per consolidare il proprio potere.

Secondo le cronache, durante l’assalto a Roma nell’84 a.C., Catilina avrebbe ucciso personalmente suo cognato Marco Mario Gratidiano, portando trionfante la testa del defunto fino al Foro Romano per gettarla ai piedi di Silla. Sallustio, che non nutriva simpatia per Catilina, scrisse di lui: “Fin dalla prima giovinezza gli piacquero guerre intestine, stragi, rapine, discordie civili, e in esse spese tutta la sua gioventù”. Questa descrizione poco lusinghiera sembra confermare le molte accuse rivolte a Catilina negli anni successivi: violenza, cospirazione, incesto, infanticidio, e persino omicidio. Sallustio descrive Catilina come un uomo di “animo temerario, subdolo, mutevole, simulatore e dissimulatore di qualsivoglia cosa”.

Nonostante questa fama oscura, la carriera politica di Catilina avanzò senza intoppi: tutte le accuse a suo carico furono costantemente respinte. Così, nel 78 a.C. ottenne la carica di questore, nel 70 a.C. divenne edile, e nel 68 a.C. raggiunse il rango di pretore. Ormai gli mancava solo la carica di console, la più alta nella Roma Repubblicana, per completare un cursus honorum di tutto rispetto. Ma proprio in questo momento cominciarono a sorgere i veri problemi…

Le origini della congiura di Catilina

Nel 64 a.C., Catilina si candidò per la prima volta alla carica di console, ma non riuscì a ottenere l’elezione, anche a causa della ferma opposizione di un giovane oratore, Cicerone, che non risparmiò critiche e accuse, non solo sul piano politico ma anche sulla persona di Catilina. L’immagine negativa di Catilina, che la storia ha tramandato, iniziò proprio in questo periodo, riflettendo il clima politico e sociale della Roma del I secolo a.C. Già prima dell’ascesa di Silla — vero spartiacque per la Repubblica — Roma stava vivendo un progressivo impoverimento della classe media e un’espansione territoriale che arricchiva principalmente l’aristocrazia, con conseguente polarizzazione politica, evidenziata dalle lotte tra Mario e Silla e dal conflitto tra populares e optimates. Due visioni contrapposte dello Stato, inconciliabili nella gestione della res publica e nei principi su cui si fondava.

Catilina, sostenitore di Silla, si schierò dalla parte dell’oligarchia senatoriale che tentava di mantenere saldo il potere in questo momento storico complesso. Tuttavia, proprio questo forte appoggio a Silla suscitò timori tra i suoi stessi sostenitori, che temevano una sua inclinazione verso un’autorità assolutista, che avrebbe ridimensionato il Senato, come aveva già fatto Silla. Questo rese facile per uomini come Cicerone attaccare Catilina, minando la sua reputazione e dipingendolo come una minaccia per la stabilità della Repubblica.

In occasione delle elezioni del 62 a.C., in cui Catilina cercò nuovamente di diventare console, egli cercò l’appoggio della plebe, tradizionale base di sostegno dei populares. Con promesse di abolizione dei debiti e una redistribuzione più equa delle terre, Catilina tentò di attirare il sostegno delle classi più povere, seguendo la linea politica di Mario. Tuttavia, queste promesse, percepite come minacce dagli optimates, alimentarono ulteriori ostilità anche all’interno delle loro file.

Secondo le cronache, e in particolare secondo Sallustio, che considerava Catilina un esempio emblematico di romano pronto a destabilizzare l’ordine politico, ebbe inizio la celebre Congiura di Catilina. Questo tentativo apparente di sovvertire la Repubblica, in parte ispirato alle azioni di Silla, mirava a instaurare un regime oligarchico di stampo dittatoriale, con Catilina al comando. Stanco dei continui fallimenti elettorali, delle accuse e dell’incapacità di raggiungere il consolato, Catilina scelse un’azione estrema. Tuttavia, le fonti antiche, pur essendo le uniche testimonianze, non sempre risultano imparziali, lasciando aperti dubbi sulla veridicità della congiura o se si trattasse piuttosto di una manovra politica per eliminare una figura divenuta scomoda.

Nel 63 a.C., dopo essere scampato a un attentato dei congiurati, Cicerone convocò i senatori presso il tempio di Giove Statore e iniziò la sua famosa orazione con il celebre incipit: “Fino a quando abuserai, Catilina, della nostra pazienza?”. In quattro discorsi successivi, Cicerone esortò il Senato ad adottare misure drastiche, affermando che “la tua condanna a morte, o Catilina, avrebbe dovuto essere ordinata già da tempo dal console”, suggerendo indirettamente la pena di morte per Catilina e i suoi sostenitori. Cicerone presentò al Senato delle lettere che elencavano i traditori della Repubblica e i dettagli della cospirazione; queste informazioni gli erano probabilmente giunte grazie a Fulvia, amante di uno dei congiurati, che aveva informato Cicerone dell’attentato pianificato per quel giorno.

Due cospiratori, con la scusa di salutarlo, avrebbero dovuto raggiungere Cicerone a casa per assassinarlo; invece, sopravvissuto, egli si presentò in Senato indossando una corazza “non per difendermi dai colpi, ma per richiamare l’attenzione degli onesti”. Sebbene non avesse dettagli precisi — la cospirazione era stata organizzata in segreto — Cicerone affermò che Catilina intendeva rovesciare l’ordine repubblicano, uccidendo senatori influenti e mettendo in campo un esercito di fedeli e di alleati gallici.

Al termine delle orazioni, Catilina e i suoi seguaci furono condannati a morte senza possibilità di appellarsi al popolo tramite la provocatio ad populum, diritto che consentiva ai cittadini romani di chiedere grazia pubblica. La mancanza di questo diritto destò qualche polemica e causò problemi anche a Cicerone. La congiura venne infine sventata, portando così alla condanna e alla morte di Catilina e dei suoi alleati.

La fine di un uomo più vicino al popolo che al Senato

Catilina fuggì da Roma prima che la sentenza definitiva venisse pronunciata, e la sua fuga fu percepita come una conferma della sua colpevolezza. Aveva molti amici e sostenitori, specialmente in Toscana, presso Fiesole, dove si dice si trovasse accampato un gruppo di Galli alleati. Tuttavia, il suo “esercito”, di dimensioni sconosciute, non poté nulla contro i legionari inviati dal Senato. Sallustio, nel De Coniuratione Catilinae, scritto circa vent’anni dopo gli eventi, riporta il discorso che Catilina avrebbe pronunciato ai suoi uomini, realizzando di avere poche possibilità di vittoria. “Quando vi guardo, o soldati, e considero le vostre azioni, mi prende una grande speranza di vittoria. L’animo, l’età, il valore vostro mi incoraggiano, e la necessità, inoltre, che rende coraggiosi anche i pavidi… Non fatevi ammazzare invendicati… combattete come eroi!”. Parole potenti, che rendono omaggio al Catilina combattente, noto per il suo coraggio e la sua audacia sul campo. Morì il 5 gennaio del 62 a.C., cadendo con onore, secondo il suo punto di vista, durante l’ultimo scontro.

Come interpretare la storia di Catilina?

Egli non fece nulla di diverso rispetto ad altri potenti della sua epoca: cercava di ottenere consenso e potere per realizzare i propri piani. Questo non implica necessariamente che avesse pianificato dall’inizio una congiura per sovvertire il Senato, come aveva fatto Silla prima di lui. Tuttavia, il precedente lasciato da Silla influenzò il giudizio su Catilina: i suoi contemporanei temevano che potesse replicarne le ambizioni autoritarie. Probabilmente, era un uomo ambizioso e senza scrupoli, disposto a usare la forza quando necessario per avanzare, ma la sua carriera fu ostacolata fin dall’inizio da molti senatori, preoccupati che potesse diventare una nuova minaccia per la Repubblica.

Catilina, probabilmente, cercò di capitalizzare sul favore che Silla aveva tra gli optimates, ma allo stesso tempo tentò di guadagnare consensi tra la plebe. Sallustio descrive come “non solo i complici della congiura, ma l’intera plebe, desiderosa di cambiamenti, approvava i propositi di Catilina… La povertà rende facilmente pronti ai disordini”. L’autore suggerisce come Catilina avesse riacceso le tensioni sociali tra patrizi e plebei, forse nel tentativo di trovare una strada alternativa al potere.

Nonostante la sua reputazione sanguinaria, persino Cicerone dovette ammettere qualche lato positivo nel suo avversario. Anni dopo, l’oratore romano riconobbe che, in fondo, “[Catilina] era un buon cittadino, appassionato ammiratore degli uomini migliori, amico sicuro e leale”. Questa riflessione lascia aperta la questione di quanto la storia possa essere influenzata da giudizi impietosi o parziali.