Apollodoro di Damasco, noto architetto romano attivo prevalentemente agli inizi del II secolo d.C., è considerato una delle figure storiche più influenti dell’antichità. La sua eredità è testimoniata da monumentali opere architettoniche e urbanistiche, molte delle quali sono giunte sino ai giorni nostri: il Foro di Traiano, il Pantheon, il Ponte sul Danubio, il Tempio di Venere e Roma, il Porto e le Terme di Traiano. Queste numerose opere pubbliche e militari, civili e religiose, riflettono una personalità capace di integrare pienamente due mondi culturalmente distanti, l’Occidente e l’Oriente.

Origini e Primi Incarichi

Benché Apollodoro di Damasco sia un architetto di cui, come per molti antichi, ci siano pervenuti pochi dettagli personali, le sue origini si possono in parte ipotizzare. Il nome stesso, Apollodoro, suggerisce una nascita a Damasco intorno al 60 d.C., città sotto dominio romano dal 38 d.C. Tuttavia, il nome Apollodoro, di chiaro gusto ellenizzante, potrebbe essere stato una scelta consapevole dell’architetto, forse per distinguersi e ottenere una posizione sociale più elevata. Considerando che Damasco era nabatea, ovvero abitata da una popolazione di origine araba, è possibile che il nome originale dell’architetto fosse Abodat, un nome comune in quella regione, il quale per assonanza potrebbe essersi evoluto in Apollodoro.

Nonostante il nome ellenico, vi sono indizi che lasciano supporre che Apollodoro non fosse completamente di origine greca. La sua opera, il trattato noto come “Poliorcetica” o “Arte della Guerra”, è una preziosa fonte sul mondo militare romano del II secolo d.C., ma il suo linguaggio presenta peculiarità lessicali e sintattiche che tradiscono una padronanza non del tutto fluente del greco classico. Grazie alle sue competenze, Apollodoro entrò probabilmente nella cerchia di Marco Ulpio Traiano, padre dell’imperatore Traiano, il quale era governatore della Siria negli anni ’70 del I secolo d.C. È plausibile che Apollodoro, sfruttando abilmente le sue capacità, sia stato accolto nella rete clientelare di Traiano, ritornando con lui a Roma nel 90 d.C. Questo rapporto di fiducia sarà alla base del profondo legame tra l’architetto e l’imperatore Traiano, il celebre optimus princeps di Roma.

Questo legame tra Apollodoro e Traiano si consolidò ulteriormente durante la campagna dacica, una serie di conflitti decisivi per il prestigio e il consenso dell’imperatore. Apollodoro concepì un progetto visionario per l’epoca, che giocò un ruolo fondamentale nel garantire ai Romani la vittoria in questa estenuante guerra: la costruzione del celebre Ponte sul Danubio, di cui oggi rimangono solo pochi resti. Pur rappresentando una formidabile barriera naturale per Roma, il Danubio costituiva anche un impedimento per le legioni romane, che nel 102 d.C. necessitavano di una struttura stabile per attraversare il fiume e riorganizzarsi dopo una prima tregua con i Daci. In questo contesto, Traiano incaricò Apollodoro di progettare un ponte tra Drobeta e Pontes.

Questa opera colossale, per secoli la più lunga al mondo, vanta anche il primato di larghezza delle campate. Lo storico Cassio Dione descrive il ponte con parole eloquenti: “Tra le molte opere che Traiano realizzò, questa superava tutte. Il ponte si erge su 20 pilastri in pietra quadrata, alti 150 piedi escluso il basamento e larghi 60 piedi. Questi pilastri sono distanziati di 170 piedi l’uno dall’altro e collegati da archi”. In totale, il Ponte sul Danubio misurava 1.135 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza. A ciascuna estremità erano poste due fortificazioni, torrette di guardia che impedivano un attraversamento del fiume senza essere avvistati. Apollodoro progettò ogni dettaglio con attenzione, realizzando così il desiderio di Traiano di colpire definitivamente i Daci guidati da Decebalo.

Gli imponenti piloni, costruiti in mattoni, raggiungevano un’altezza di circa 45 metri e una distanza di 38 metri l’uno dall’altro. Tuttavia, rimane un mistero su come i Romani riuscissero a collocare i piloni in parte immersi nelle acque del fiume. Alcuni studiosi, seguendo le indicazioni di Procopio, ipotizzano che il corso del Danubio sia stato temporaneamente deviato. In ogni caso, questa grandiosa opera ingegneristica, completata in meno di due anni, consolidò ulteriormente il prestigio di Apollodoro alla corte di Traiano, che lo coinvolse presto in nuovi progetti, sia urbani che militari, rendendo il suo nome e quello dell’imperatore celebri nei secoli.

I Progetti con Traiano

L’imperatore Traiano è ricordato per la sua immagine di potenza e trionfo, resa immortale anche grazie alle straordinarie opere architettoniche che commissionò al suo fedele architetto nabateo, Apollodoro di Damasco. Quest’ultimo non limitò il suo ingegno solo a Roma: opere come l’Arco di Traiano a Benevento e quello di Ancona celebrano le vittorie militari e mostrano le sue abilità ingegneristiche, restando ancor oggi in posizione originale con strutture eleganti e rilievi ricchi di dettagli.

È però a Roma che Apollodoro raggiunse il suo apice creativo, in particolare con il grandioso Foro di Traiano, il più vasto complesso monumentale dell’antica Roma. I lavori iniziarono nel 107 d.C. e Apollodoro ne seguì probabilmente ogni fase. Il foro non era solo una piazza ornata di marmo con templi o basiliche: era un capolavoro multifunzionale, progettato per glorificare Traiano. Al centro, si ergeva una maestosa statua equestre dell’imperatore, simbolo del suo trionfo. Il complesso includeva la Basilica Ulpia, un tempio dedicato a Traiano e alla sua famiglia, la celebre Colonna Traiana e i Mercati di Traiano. Per costruirlo, Apollodoro rimosse l’intero pendio sud-orientale del Quirinale, una scelta ambiziosa che gli consentì di dare forma a un vasto progetto urbanistico.

La Basilica Ulpia era un’opera straordinaria, elevata su tre gradini di marmo giallo antico, con imponenti colonne di granito, alcune delle quali ancora presenti. Statue raffiguranti prigionieri Daci decoravano i lati, mentre un soffitto probabilmente dorato completava l’effetto di magnificenza. È possibile che Apollodoro abbia tratto ispirazione da un elemento tipico della Roma militare: il castrum. La disposizione rigorosa di edifici nel Foro – piazza, basilica, colonna, biblioteche laterali e tempio – potrebbe richiamare la sequenza di strutture in un accampamento militare romano, come il praetorium, i principia, il santuario e gli archivi. Questa sequenza rifletteva in ambito civile la stessa organizzazione meticolosa dei castra, rendendo il Foro di Traiano non solo un’opera monumentale ma anche un simbolo di ordine e potere imperiale.

Le innovazioni di Apollodoro di Damasco e la sua straordinaria versatilità non si fermarono con il Foro di Traiano. Nel 109 d.C., l’imperatore inaugurò grazie al suo talentuoso architetto le grandiose Terme di Traiano, il più ampio complesso termale mai costruito fino ad allora, esteso su 4 ettari. Questa struttura, orientata a sud-ovest per massimizzare l’esposizione solare, rappresentò una novità che assicurava più luce e calore e divenne un modello per i futuri complessi termali.

Apollodoro intraprese anche un vasto riassetto dell’area del Colle Oppio, dove pochi anni prima sorgeva la Domus Aurea di Nerone. Alle Terme si aggiunsero le “Sette Sale”, una serie di cisterne progettate per raccogliere grandi quantità d’acqua e alimentare le piscine termali. La struttura di queste cisterne era imponente: due piani con nove grandi stanze, separate da mura in calcestruzzo e collegate tramite aperture diagonali per facilitare un deflusso d’acqua più efficiente e rapido. Anche se oggi restano solo alcune sostruzioni e frammenti architettonici, il progetto dimostra l’ambizione di Apollodoro di pensare su larga scala e di soddisfare il desiderio di Traiano di offrire ai cittadini romani comfort avanzati, resi possibili dai frutti delle sue campagne militari.

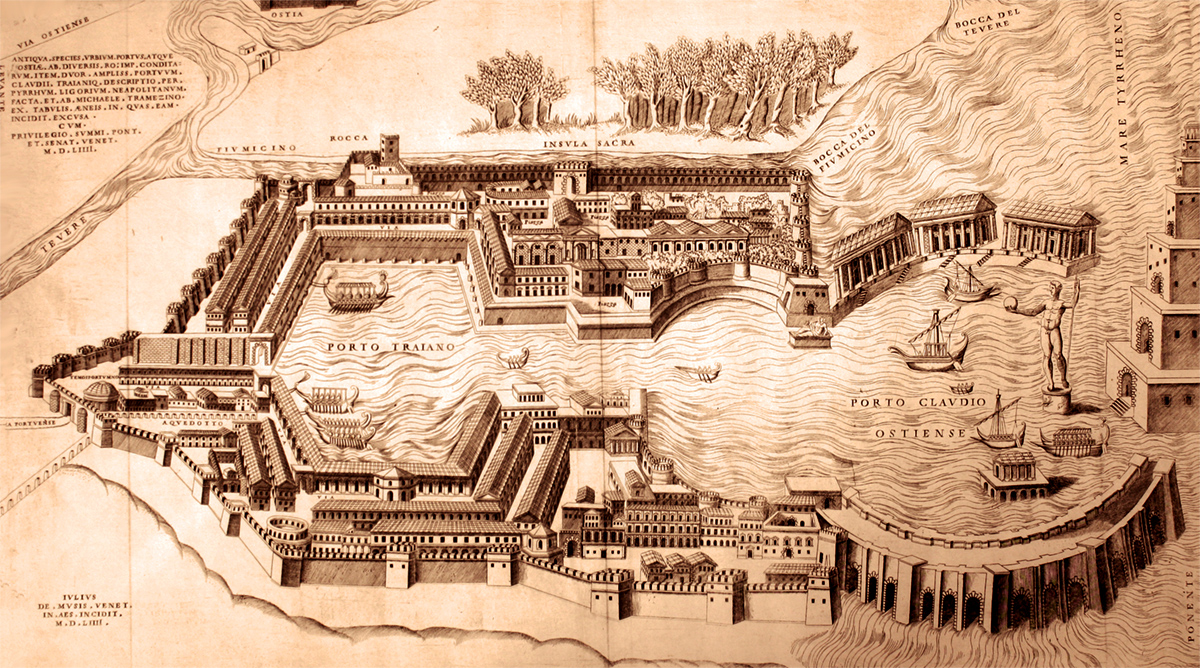

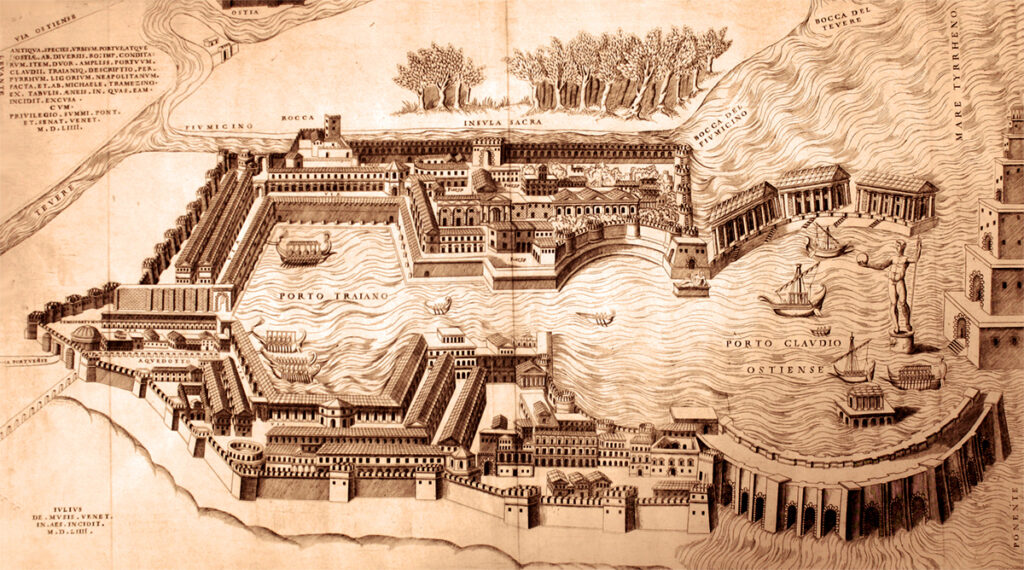

L’armonia tra Apollodoro e l’imperatore si consolidò ulteriormente con la riqualificazione del porto di Claudio presso Ostia, dove progettò un innovativo bacino esagonale, pensato per accogliere l’intenso traffico commerciale dell’Urbe in espansione. Tuttavia, questo periodo di collaborazione si interruppe bruscamente nel 117 d.C. alla morte di Traiano. Il successore, Adriano, inizialmente apprezzò le abilità del versatile architetto per i suoi progetti, ma il loro rapporto si deteriorò velocemente, portando a un finale amaro tra i due.

I Progetti con Adriano, fino alla Fine

Il nome di Apollodoro di Damasco è spesso associato ai due più celebri monumenti costruiti a Roma durante il regno di Adriano: il Pantheon e il Tempio di Venere e Roma. Per il Pantheon, sebbene alcune teorie sostengano che i lavori di ricostruzione siano iniziati già sotto Traiano, Apollodoro perfezionò la sua architettura in modo tale da lasciarci una testimonianza diretta della sua bellezza e del suo equilibrio strutturale. Il Pantheon come lo vediamo oggi appare fuori dal contesto originario, poiché inizialmente era preceduto da porticati che ne oscuravano la vista da lontano. Solo passando attraverso una foresta di colonne, il monumento si rivelava improvvisamente, in un sorprendente effetto visivo, anticipando il gusto scenografico del Barocco.

La struttura del Pantheon è un’opera davvero innovativa, poiché riesce a unire lo stile classico romano a elementi di design orientale, rappresentando appieno l’abilità di Apollodoro di fondere due culture. Il frontone del tempio, sorretto da imponenti colonne di granito, richiama la tradizione templare romana, ispirata all’architettura greca. Ma l’area circolare interna, con la sua maestosa cupola, è un omaggio all’eternità e alla ciclicità, rimandando a influenze architettoniche orientali e a elementi arcaici di tradizione indoeuropea. Questo mix di stili, in cui Apollodoro eccelse anche grazie alle sue origini, è un capolavoro che dimostra l’incredibile abilità umana nel combinare tradizioni diverse in un’unica, armoniosa creazione.

Apollodoro di Damasco e il Tempio di Venere e Roma: un’opera colossale

Apollodoro di Damasco è ricordato anche per il maestoso Tempio di Venere e Roma, il più imponente tempio della Roma antica, di cui restano ancora tracce sulla collina della Velia, visibile dal Colosseo e situata tra il Foro Romano e l’Anfiteatro Flavio. L’interno del tempio era riccamente decorato: pavimenti a mosaico di marmo dai motivi geometrici e colonne di porfido rosso contribuivano alla sua bellezza policroma. La struttura era composta da due absidi collegate, con statue di culto che guardavano in direzioni opposte: Venere verso il Colosseo e Roma verso il Foro.

Benché tradizionalmente attribuito ad Adriano, il progetto del tempio beneficiò senza dubbio dei consigli di Apollodoro. Fu lui a suggerire di costruire l’edificio su un terrapieno rialzato, idea che Adriano accolse. Tuttavia, sembra che Apollodoro non fosse completamente soddisfatto del progetto imperiale, esprimendo talvolta critiche alle proporzioni. Si racconta che, osservando le dimensioni delle statue di culto, avrebbe detto: “Ora, se le Dee desiderassero alzarsi e uscire, non potrebbero farlo” (Cassio Dione). Questa osservazione avrebbe irritato Adriano, noto per non essere particolarmente collerico ma forse incline a ricordare i dissapori.

Questa critica potrebbe aver riacceso in Adriano vecchie ruggini. Anni prima, quando Traiano discuteva un progetto con Apollodoro, Adriano, allora giovane e appassionato d’arte, avrebbe interferito nel discorso. Apollodoro, irritato, gli avrebbe detto: “Vai a dipingere zucche, che queste cose non le capisci.” Una frase che Adriano, una volta salito al trono, non dimenticò. Secondo Cassio Dione, questo episodio portò all’esilio e alla condanna di Apollodoro.

La fine di Apollodoro è avvolta nell’incertezza, e le fonti spesso conflittuali non chiariscono il suo destino. Tuttavia, ciò che è certo è che il suo nome e il suo genio sono impressi nei monumenti di Roma, che risplendono di quella grandezza che egli contribuì a plasmare, rendendo l’Urbe una città senza eguali.