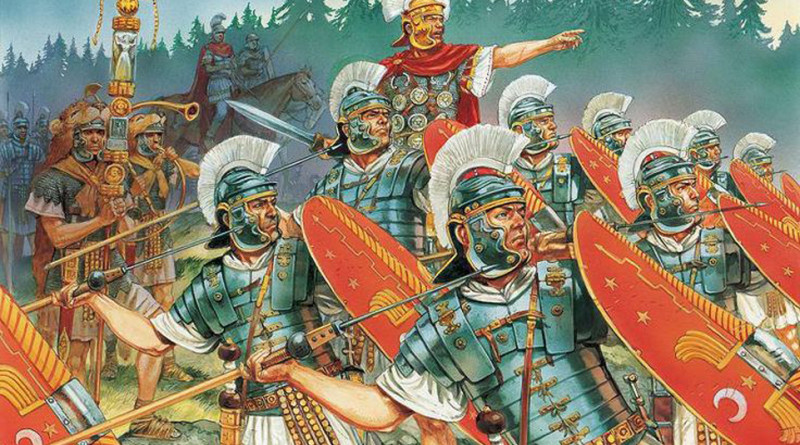

Il ruolo dei signiferi era cruciale durante le battaglie, poiché fungevano da punto di riferimento visibile per i soldati, attorno al quale la centuria si raggruppava e si preparava per l’attacco. Tuttavia, questi soldati specializzati rappresentavano anche un obiettivo ambito per il nemico, poiché catturare un signifer e la sua insegna significava sottrarre un trofeo di grande valore all’esercito romano. Indossavano armature leggere, come la cotta di maglia o la lorica squamata, e portavano uno scudo rotondo, oltre a una pelle di animale che copriva il loro elmo.

Tra i signiferi, uno dei più importanti era l’aquilifer, il portatore dell’aquila della legione, un simbolo che i soldati dovevano difendere a tutti i costi, anche a rischio della propria vita. Il vexillifer era invece incaricato di portare il vessillo della legione, mentre il signifer portava l’insegna della coorte, del manipolo o talvolta della centuria. Ogni legione disponeva anche di un imaginifer, che trasportava l’imago, un ritratto tridimensionale in metallo raffigurante il volto dell’imperatore, visibile solo nella prima coorte.

Essere scelto come signifer era considerato uno dei più grandi riconoscimenti per un soldato, conferendo grande prestigio all’interno della propria unità. La scelta dei signiferi avveniva tra i soldati più meritevoli e abili. L’equipaggiamento variava in base al rango: il signifer cohortis indossava una semplice cotta di maglia, mentre l’aquilifer era equipaggiato con una lorica squamata. Ogni legione era rappresentata da un’aquila d’oro con le ali spiegate, posta in cima a una lunga asta, tenuta con orgoglio dall’aquilifer.

Le insegne delle legioni romane erano simboli di grande importanza e venerazione per i soldati, rappresentando il cuore dell’identità militare. L’insegna più sacra era l’Aquila, che simboleggiava l’intera legione. Donata dal Senato o dall’imperatore al momento della costituzione della legione, l’Aquila era custodita dalla prima coorte e portata in battaglia dall’aquilifer, che marciava in testa ai legionari. Sull’asta dell’Aquila venivano applicati i riconoscimenti militari ottenuti dalla legione.

Il Vexillum legionis era il vessillo della legione, anch’esso oggetto di venerazione. Portato dal vexillifer, era costituito da un drappo quadrato di colore rosso, fissato a una traversa orizzontale su una picca. Sul drappo erano ricamati in oro il nome, il numero e l’emblema della legione.

L’Imperatoris imago era l’immagine dell’imperatore regnante o di quello sotto il quale la legione era stata creata. Questa effigie, scolpita in legno o metallo, ricordava ai soldati la loro fedeltà all’imperatore e veniva portata dall’imaginifer.

Ogni legione disponeva di 10 bandiere (vexilla) per le 10 coorti, portate dal signifer, e di 60 bandiere minori (signa) per le 60 centurie, anch’esse portate dal signifer. Analogamente, la cavalleria seguiva i propri vessilli, guidata dal vexillarius, responsabile delle insegne delle turmae.

Le bandiere e i vessilli erano fondamentali sul campo di battaglia non solo come simboli, ma anche come strumenti di comunicazione. Servivano a impartire ordini visivi e a dirigere le manovre dei soldati durante le marce e gli scontri. Ogni manipolo era accompagnato da un signum, portato dal signifer, che indicava la direzione da seguire.

Per migliorare le comunicazioni durante le battaglie, vista la vastità dei campi di scontro e il frastuono che rendeva difficile l’uso della voce, venne sviluppato un sistema di segnali acustici. Questi erano impartiti da diversi musicisti militari, come il tubicen, il cornicen e il buccinator, ognuno con uno specifico strumento che trasmetteva ordini precisi ai soldati.

In battaglia, i romani utilizzavano tre strumenti principali:

La tuba, una tromba dritta tipica della fanteria, era realizzata con una canna conica lunga circa un metro, costruita in bronzo o legno rivestito di cuoio, con un bocchino separabile in corno o bronzo. Oltre al suo impiego militare, la tuba era protagonista di un antico rito guerresco celebrato nel mese di marzo. Durante questa cerimonia, i membri del collegio dei Salii, guidati dai vates, attraversavano la città recitando versi accompagnati dal suono delle tubae.

Il cornu, uno strumento a fiato in bronzo di forma semicircolare, con una traversa in legno per poggiarlo sulla spalla, era di origine etrusca. I suonatori di cornu, chiamati cornicen, seguivano sempre il signifer per trasmettere i segnali sonori necessari durante la battaglia. Il cornicen missus aveva anche il compito di suonare il cambio della guardia, secondo le indicazioni di un addetto alla gestione del tempo, l’horologiarius.

Infine, la buccina era uno strumento a fiato simile al cornu, ma in origine realizzato con un corno animale. La buccina veniva utilizzata insieme al cornu per scandire i turni di guardia notturni. Durante le battaglie, tutti questi strumenti venivano suonati contemporaneamente per incitare i soldati all’avanzata contro il nemico. Ogni fase dello scontro era accompagnata da suoni distintivi, che regolavano i movimenti delle truppe sul campo, come l’alternarsi dei manipoli e la disposizione della cavalleria e dell’artiglieria.