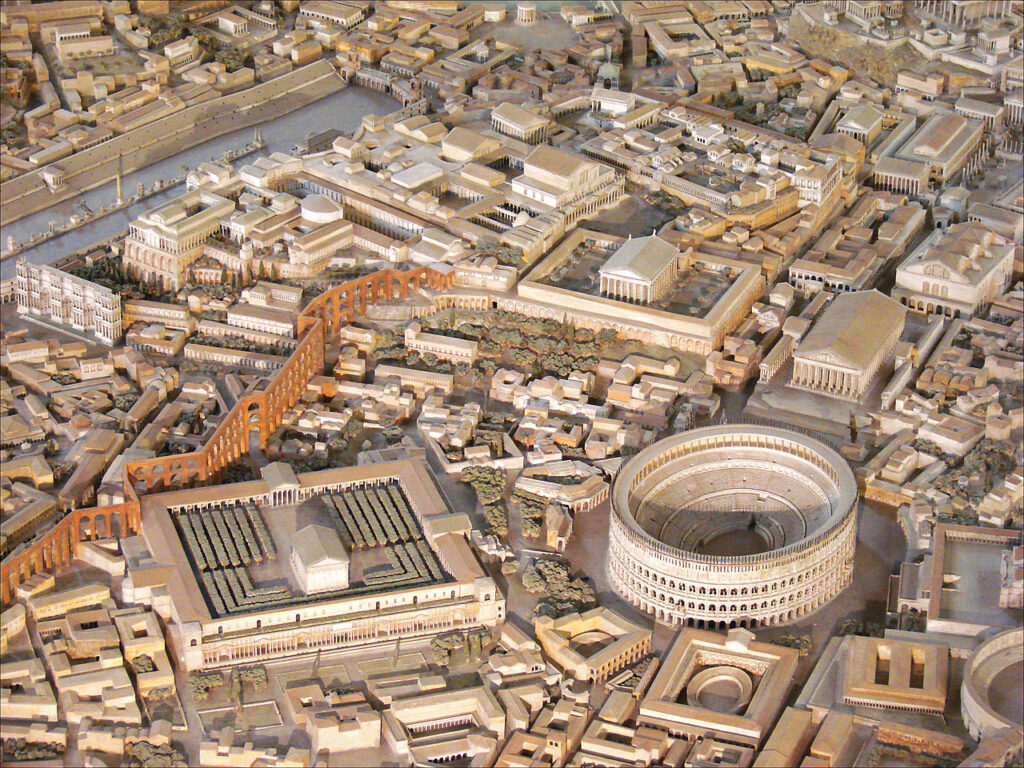

Nel 203 d.C., l’imperatore Settimio Severo, nell’ambito delle opere di riqualificazione delle pendici meridionali del Palatino, decretò la costruzione di una grandiosa facciata a ninfeo per monumentalizzare quella parte del colle. Questa struttura, conosciuta come Settizonio (Septizodium o Septizonium), richiamava l’aspetto di una scena teatrale vitruviana. L’edificazione del Settizonio avvenne in concomitanza con il completamento di vari impianti termali che erano stati originariamente progettati sotto l’impero di Domiziano, circa un secolo prima.

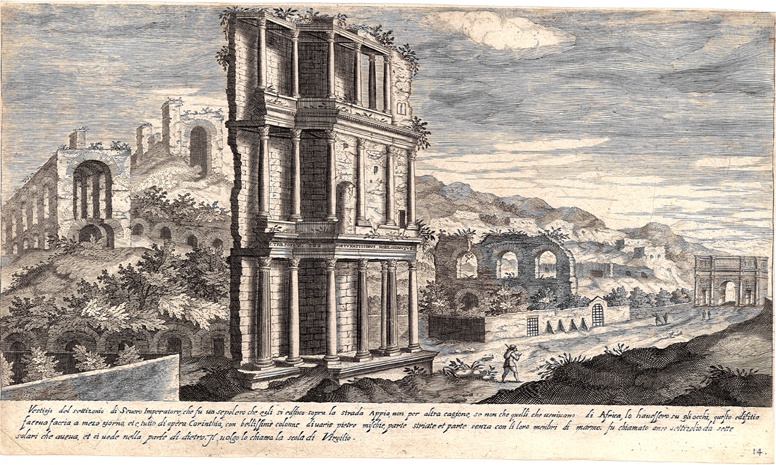

Il ninfeo severiano ci è noto grazie ai frammenti della Forma Urbis e a diverse illustrazioni rinascimentali. Questo monumento, situato a sud dei palazzi severiani, aveva un aspetto altamente scenografico, simile a una scena teatrale. Con una lunghezza di quasi 100 metri, il ninfeo ospitava la tomba di Geta, figlio di Settimio Severo e fratello di Caracalla, il quale lo fece uccidere. La struttura era composta da tre ampie nicchie semicircolari, affiancate da due avancorpi a base quadrata, con una facciata che si sviluppava su tre livelli, ognuno sostenuto da colonne di altezza decrescente man mano che si saliva. Le nicchie probabilmente contenevano fontane circolari, con una vasca alla base per raccogliere l’acqua.

Il progetto del ninfeo fu fortemente influenzato da precedenti modelli, come il ninfeo di Mileto, risalente all’epoca traianea, e il ninfeo di Aspendos, di epoca adrianea, entrambi caratterizzati da scenografie ispirate agli edifici teatrali e arricchiti da giochi d’acqua.

Un’interessante ipotesi sull’origine del nome suggerisce che potesse trattarsi di una struttura monumentale con una funzione idrica, decorata con statue delle sette divinità planetarie: Saturno, Sole, Luna, Marte, Mercurio, Giove e Venere.

Durante il periodo medievale, la struttura e l’area circostante iniziarono a essere conosciute con il nome di Septemsolium o Septasolis. Secondo le teorie più accreditate, Settimio Severo, fortemente legato al prestigio e all’immagine del suo complesso sul Palatino, era particolarmente orgoglioso dell’eleganza che il Septizodium conferiva alla zona, nonostante la sua mancanza di una funzione urbana pratica. Questa imponente opera era progettata per impressionare i visitatori che arrivavano in città da sud, lungo la via Appia.

Il Septizodium, che era già in rovina alla fine dell’VIII secolo, divenne una fortezza baronale. Con il crollo della sezione centrale, le due parti superstiti vennero denominate Septem solia maior e Septem solia minor. I resti ancora in piedi furono integrati nel sistema di fortificazioni della potente famiglia romana dei Frangipane. Una figura rilevante legata a questo luogo è Jacopa de’ Settesoli, nata a Roma nel 1190 nel rione Trastevere, che andò in sposa giovanissima a Graziano Frangipane de’ Settesoli, proprietario del Septizodium. Nel 1223, Jacopa ospitò il suo amico e maestro Francesco d’Assisi nella Torre della Moletta.

Nel corso dei secoli, come avvenne per molti altri monumenti romani, il Septizodium fu oggetto di saccheggi e utilizzato come fonte di materiali per nuove costruzioni. Tra il 1588 e il 1589, su ordine di Papa Sisto V, l’architetto Domenico Fontana si occupò della demolizione definitiva delle rovine. I materiali prelevati, tra cui peperino, travertino e colonne, furono riutilizzati per la costruzione della facciata nord di San Giovanni, per alcune parti di Santa Maria Maggiore, per il Palazzo della Cancelleria e per la chiesa di San Giacomo degli Schiavoni.