Iniziate nel 298 dall’imperatore Massimiano, che era stato nominato Augusto dell’Impero d’Occidente da Diocleziano, e ufficialmente aperte al pubblico nel 306, dopo l’abdicazione di entrambi, le Terme di Diocleziano rappresentano il più imponente complesso termale mai costruito nell’antica Roma, estendendosi su oltre 13 ettari e potendo accogliere più di 3.500 persone.

L’approvvigionamento idrico delle terme era garantito da una diramazione dell’Acqua Marcia, che attraversava Porta Tiburtina e, tramite un percorso ad arcate, portava l’acqua nella cosiddetta “botte di Termini”. Questa struttura, che fu utilizzata fino al 1879 dall’Acqua Felice, venne demolita nel 1876 per fare spazio alla costruzione della Stazione Termini.

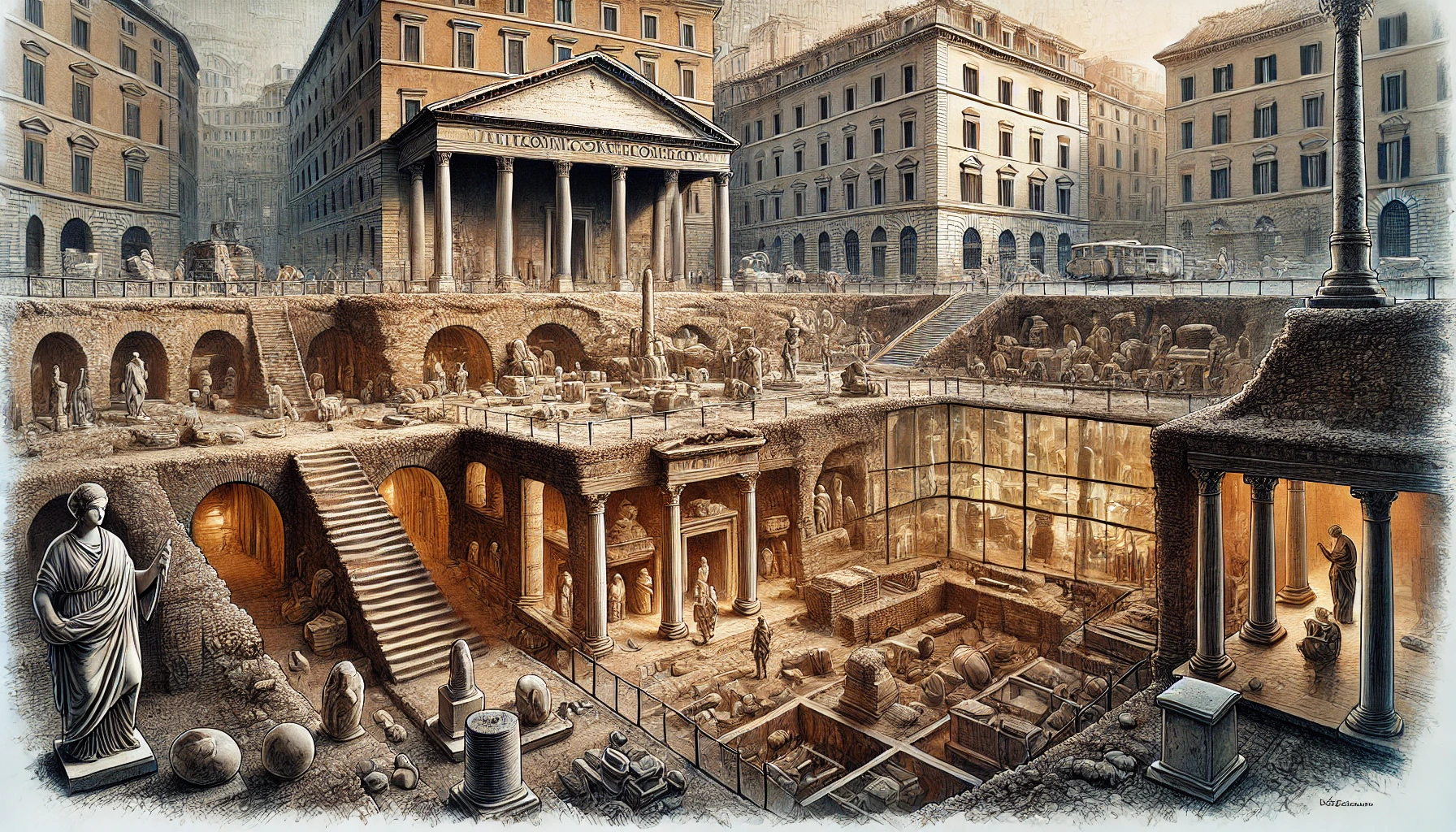

Il complesso delle terme includeva numerose sale destinate a vari utilizzi, come palestre, biblioteche e una piscina di 3.500 metri quadri, oltre agli spazi tradizionali delle terme romane, come il frigidarium, il tepidarium e il calidarium. Al centro si trovava una grande basilica, situata all’incrocio dei due assi di simmetria dell’intero complesso.

Nonostante le continue invasioni e i saccheggi subiti da parte di Goti e Vandali, che furono devastanti per l’Impero Romano e per la città stessa, le Terme di Diocleziano rimasero in funzione fino al 537, anno in cui i Goti, guidati da Vitige, distrussero irreparabilmente gli acquedotti che le rifornivano d’acqua.

Grazie all’imponenza e alla solidità della struttura, Michelangelo poté riconvertire parte degli ambienti per realizzare la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Cristiani, oltre al Convento dei Certosini. Oggi, un accurato e continuo lavoro di recupero e restauro ha reso possibile la riapertura di una parte del complesso termale, compresa la sezione espositiva dedicata alla Protostoria dei Popoli Latini e quella Epigrafica sulla Comunicazione Scritta nel Mondo Romano.

Tra le sezioni più affascinanti attualmente visitabili vi è la maestosa Aula Decima, dove si possono ammirare due tombe a camera provenienti dalla Necropoli della via Portuense, ricche di affreschi e stucchi preziosi. Non meno spettacolare è il Chiostro Michelangiolesco della Certosa, che ospita oltre 400 opere, tra cui sarcofagi, statue e altari di epoca romana.

(LA)

« D(omini) N(ostri) Diocletianus et Maximianus invicti seniores Aug(usti) patres Imp(eratorum) et Caes(arum), et d(omini) n(ostri) Constantius et Maximianus invicti Aug(usti), et Severus et Maximianus nobilissimi Caesares thermas felices Diocletianas, quas Maximianus Aug(ustus) rediens ex Africa sub praesentia maiestatis disposuit ac fieri iussit et Diocletiani Aug(usti) fratris sui nomine consecravit, coemptis aedificiis pro tanti operis magnitudine omni culta perfectas Romanis suis dedicaverunt »

(IT)

« I nostri signori Diocleziano e Massimiano invitti, Augusti “seniores”, padri degli Imperatori e dei Cesari, e i nostri signori Costanzo e Massimiano invitti Augusti, e Severo e Massimiano nobilissimi Cesari, dedicarono ai loro Romani le terme felici Diocleziane, che Massimiano Augusto al suo ritorno dall’Africa, in presenza della sua maestà decise e ordinò di costruire e consacrò al nome di Diocleziano, suo fratello, acquistati gli edifici ad un’opera di tanta grandezza, e completate sontuosamente in ogni particolare »

(CIL VI, 31242: iscrizione dedicatoria, traduzione di Filippo Coarelli)

Le Terme di Diocleziano, come molti altri edifici dell’epoca romana, seguirono un destino simile: con una struttura che ricordava le più antiche Terme di Caracalla (212-217), furono nel corso dei secoli spogliate dei loro marmi e decorazioni, e utilizzate come cava di materiali per altre costruzioni. Le grandi aule furono riconvertite per vari usi privati e persino adibite a stalle per cavalli e muli.

Nonostante le numerose trasformazioni subite nel corso del tempo, la struttura originaria delle grandi Terme di Diocleziano è ancora chiaramente riconoscibile. Il complesso termale, circondato da un grande recinto rettangolare (376 x 361 m), includeva un’area a giardino all’interno della quale si trovava l’insieme delle terme vere e proprie. L’area coperta dalle strutture corrisponde oggi alle zone comprese tra via del Viminale, piazza della Repubblica, via Torino, via Cernaia, via Volturno, piazza dei Cinquecento e via XX Settembre.

L’ingresso principale si trovava nella zona dell’attuale via Volturno, mentre il lato opposto era caratterizzato da un’enorme esedra centrale con gradinate, probabilmente utilizzata per spettacoli teatrali. Questa esedra fu successivamente ripresa da Gaetano Koch tra il 1887 e il 1898 nella progettazione di Piazza della Repubblica, conosciuta ancora oggi da molti romani come Piazza Esedra.

Le due sale rotonde ai lati del recinto sono ancora visibili: una si trova all’inizio di via del Viminale, accanto alla Casa del Passeggero, dove si può vedere un’iscrizione di papa Clemente XI che celebra l’inclusione dell’edificio nei granai. L’altra rotonda ospita, dal 1598 al 1600, la chiesa di San Bernardo alle Terme. Questo sito è anche la sede originaria del Museo Nazionale Romano, istituito nel 1889.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.