Il foro, termine che deriva dal latino forum, rappresentava il fulcro della vita civica nelle città dell’antica Roma. In epoca arcaica, la sua funzione principale era quella di ospitare i mercati, e veniva collocato lungo le principali arterie di comunicazione. A partire dall’epoca repubblicana, il foro si trasformò in uno spazio multifunzionale, diventando il luogo deputato alle attività politiche, amministrative, commerciali e religiose della città. Con il passare del tempo, la sua struttura veniva ampliata e adattata, assumendo nuove funzioni e variando nell’aspetto.

Nella fase antecedente all’impero, il foro raramente veniva progettato come un complesso unitario. La sua forma e la sua evoluzione rispecchiavano piuttosto lo sviluppo e le esigenze della città stessa, rendendo difficile individuare un modello architettonico uniforme. Anche Vitruvio, pur proponendo una pianta rettangolare ideale con una proporzione di 2:3 tra i lati, riconosceva le sfide nell’applicazione di un tale schema teorico. Durante l’età imperiale, le funzioni all’interno del foro divennero sempre più specializzate e distinte, con un’accentuata presenza di edifici amministrativi, giudiziari e religiosi. Secondo Vitruvio, edifici simbolici come l’Erario e la Curia dovevano essere collocati all’interno del foro, con una progettazione che ne esaltasse le proporzioni, garantendo equilibrio e armonia all’intero spazio.

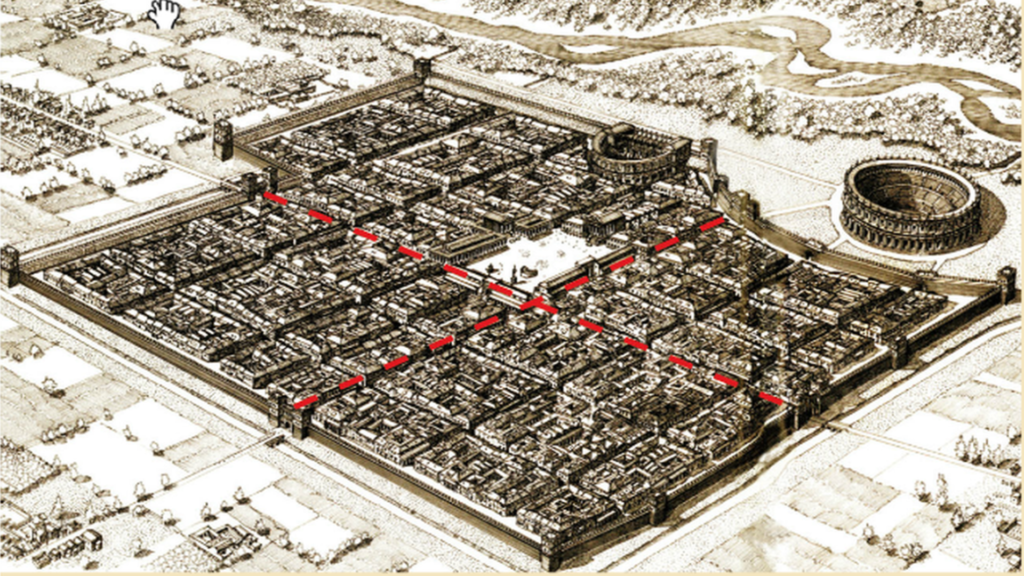

La collocazione del foro nelle città romane non seguiva una regola fissa, ma si basava principalmente sulla connessione con le attività principali o più significative della città. Vitruvio consigliava che, nelle città costiere, il foro dovesse trovarsi vicino al porto, mentre nelle città dell’entroterra doveva essere situato nel centro urbano. Nelle nuove città, la posizione del foro era solitamente all’incrocio tra il cardo maximus e il decumanus maximus, le due strade principali della città, o almeno nelle loro immediate vicinanze. In ogni caso, il foro si trovava sempre vicino a una di queste arterie principali. La struttura urbana più semplice vedeva il foro, il Capitolium e la basilica come elementi centrali della città, a cui si aggiungevano altre aree dedicate alle funzioni pubbliche.

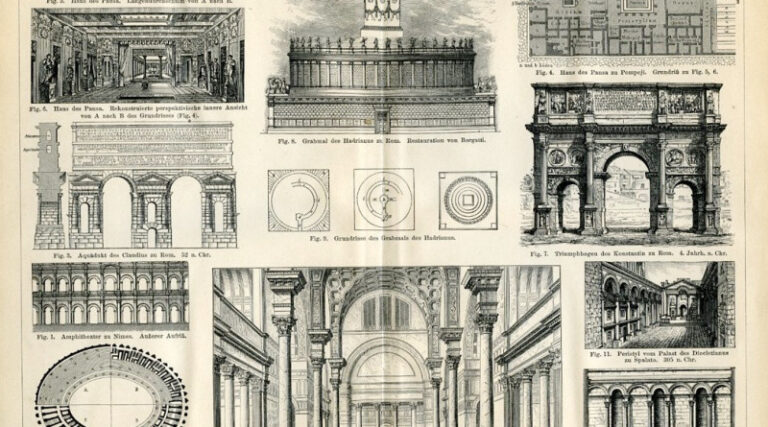

Similmente all’agorà greca, anche il foro romano era caratterizzato da vasti portici colonnati, che spesso fungevano da collegamento tra importanti edifici monumentali, come le basiliche e i templi. Questi ultimi si distinguevano per la loro posizione dominante, poiché erano elevati su un basamento con una scalinata d’accesso, influenzando l’organizzazione dell’intero spazio aperto. L’ingresso al foro avveniva attraverso imponenti porte monumentali, arricchite da colonne commemorative, archi di trionfo e statue raffiguranti personalità illustri o divinità.