Gli uomini che nell’antica Roma intraprendevano la carriera di gladiatore erano spesso individui con una condanna sulle spalle, prigionieri di guerra o schiavi. Tuttavia, col tempo, anche uomini liberi attratti dalla prospettiva di guadagni considerevoli sceglievano volontariamente questa professione, sottomettendosi, dopo aver prestato un giuramento, al lanista, che esercitava un controllo totale sulle loro vite.

Dopo un periodo iniziale di adattamento, il lanista, in collaborazione con il magister, valutava le caratteristiche fisiche, la mobilità e l’idoneità dei nuovi aspiranti gladiatori, mentre un medicus esaminava attentamente il loro stato di salute per assegnarli alla categoria gladiatoria più adatta. Il processo includeva anche lo sviluppo della forza fisica e della tonicità muscolare, ottenuto tramite diete specifiche e un rigoroso regime di allenamento. Sottoposti a un duro addestramento quotidiano e a una disciplina severa, i gladiatori venivano progressivamente introdotti all’arte del combattimento.

Inizialmente, si esercitavano contro sagome a grandezza naturale (palum), per poi affrontare avversari reali con armi non letali, fino a raggiungere un livello di abilità che li rendeva pronti per gli spettacoli. A questo punto, erano esperti nei segreti della lotta e ben addestrati nell’etica della loro professione. I gladiatori appartenenti alla stessa palestra diventavano membri di una vera e propria familia gladiatoria.

Il lanista era il proprietario del ludus, la scuola di gladiatori, e svolgeva il ruolo di imprenditore e commerciante di gladiatori. Il suo compito principale era affittare i gladiatori agli organizzatori degli spettacoli (noti come editor o munerarius), ottenendo un profitto anche in caso di morte del gladiatore durante il combattimento. In tali situazioni, oltre a ricevere il compenso per la prestazione, l’editor era tenuto a risarcire il lanista per il valore del gladiatore deceduto, come indennizzo per i futuri guadagni persi. Questa attività, per quanto lucrativa, era considerata moralmente bassa e disprezzata nella società romana.

Il lanista era spesso un ex gladiatore che, una volta ritiratosi dai combattimenti, veniva supportato dai Doctores o Magistri, veterani esperti che avevano ottenuto lo status di rudiarii dopo aver ricevuto il rudis, una spada di legno simbolo del loro ritiro dall’arena. Per sottolineare la sua autorità, il lanista portava una bacchetta (virga), simbolo di comando, e gestiva attentamente l’equipaggiamento dei gladiatori, riponendolo in diverse aree della palestra in base alle abilità di ciascun uomo.

L’arte della gladiatura ebbe origine come rito funebre in onore dei nobili romani, espressa attraverso i combattimenti dei bustuarii. Con il passare del tempo, questa pratica si trasformò in uno spettacolo prestigioso e altamente apprezzato. La carriera di gladiatore garantiva remunerazioni sostanziose e una notevole fama, soprattutto tra le donne, molte delle quali erano disposte a pagare somme elevate per trascorrere una notte con uno di questi celebri combattenti.

La più imponente e significativa scuola gladiatoria di Roma era il Ludus Magnus, situato nelle immediate vicinanze dell’Anfiteatro Flavio e collegato ad esso tramite un passaggio sotterraneo. Attorno a questa struttura sorgevano il Ludus Matutinus, dove nelle ore mattutine si svolgevano le venationes (combattimenti con animali selvatici), e altre due scuole note come Ludus Gallicus e Ludus Dacicus, denominate in base all’origine dei gladiatori che vi venivano addestrati.

Oltre alla capitale, importanti centri di formazione per gladiatori si trovavano anche a Ravenna, Pompei e Capua. Proprio a Capua scoppiò la famosa rivolta guidata da Spartaco, evento che segnò l’inizio del declino della professione del lanista. In risposta a questa insurrezione, il Senato romano implementò misure più stringenti per controllare i gladiatori, gli spettacoli e l’intero sistema legato a queste esibizioni, riducendo progressivamente l’influenza dei lanisti, che riuscirono a mantenere una certa autorità solo in alcune aree periferiche dell’impero.

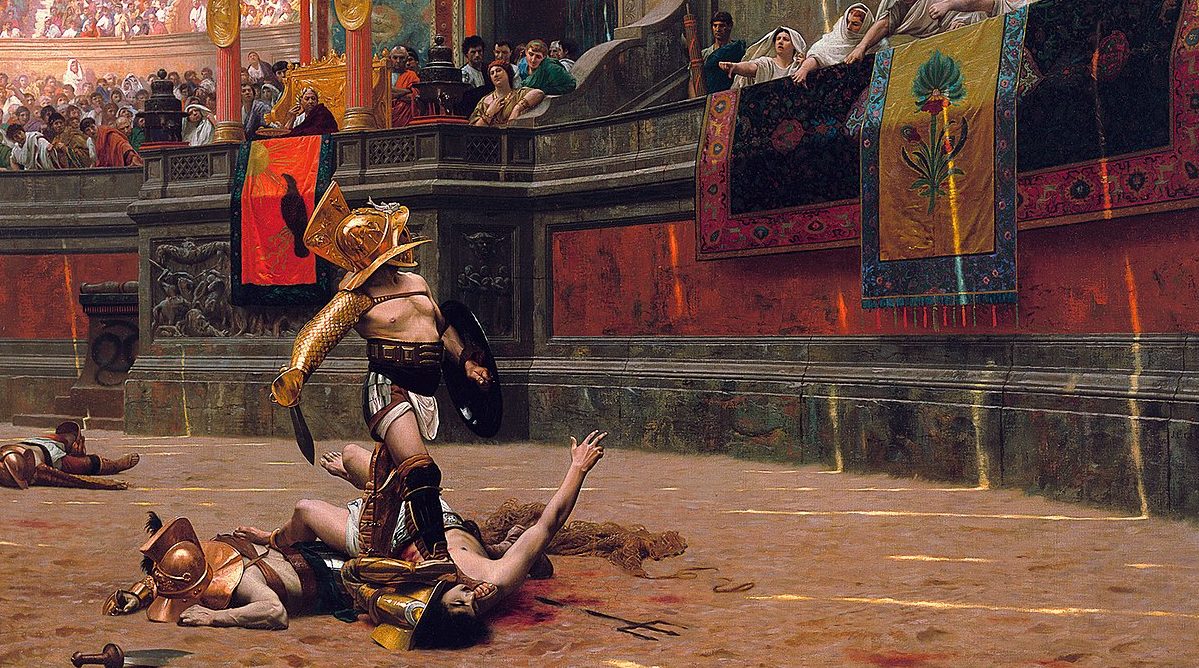

Durante i combattimenti, i gladiatori percorrevano l’arena e rendevano omaggio all’imperatore con il famoso saluto: “Ave Cesare, morituri te salutant” (Salve, Cesare, quelli che stanno per morire ti salutano). I duelli venivano organizzati tra gladiatori appartenenti a diverse categorie per rendere lo spettacolo più emozionante e vario. Se un gladiatore veniva sconfitto e rimaneva ferito, poteva chiedere la grazia sollevando il braccio in segno di resa. A quel punto, il pubblico esprimeva il proprio desiderio di vita o morte, e l’imperatore, presente nel palco imperiale, decideva la sorte del gladiatore: un gesto del pollice verso l’alto indicava clemenza, mentre un pollice verso condannava il gladiatore alla morte.

I vincitori dei combattimenti venivano premiati con palme d’oro e generose somme di denaro. Al termine di ogni scontro, inservienti travestiti da Caronte, il traghettatore dell’Ade, controllavano che i gladiatori caduti fossero effettivamente morti, dando il colpo di grazia se necessario. Il sangue dei gladiatori era considerato estremamente prezioso e veniva ricercato per le sue presunte proprietà terapeutiche, tra cui la capacità di curare l’epilessia e di potenziare il vigore sessuale.

Le diverse tipologie di gladiatori erano:

Periodo repubblicano:Sannita, gallo

Periodo imperiale: Eques, mirmillone, trace, hoplomachus, secutor, reziario, pontarius, scissor, provocator, gladiatrice, essedarius

Altre figure gladiatorie: Dimachaerus, sagittarius, andabata, laquearius, paegniarius, veles, venator, crupellarius, scaeva

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.