Lo studio della pittura parietale fece notevoli passi avanti tra il Settecento e l’Ottocento, grazie alle scoperte e alle successive campagne di scavo a Ercolano e Pompei. Queste città, distrutte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., furono sepolte da uno spesso strato di cenere che ha permesso la straordinaria conservazione di interi apparati decorativi sia in edifici pubblici che privati. Nel 1882, August Mau pubblicò il primo studio sistematico sulla pittura parietale, basato sui reperti dell’area campana, in cui identificò l’esistenza di “quattro stili” che si svilupparono tra il II secolo a.C. e il momento dell’eruzione.

Sebbene l’uso del termine “stile” per descrivere schemi ornamentali piuttosto che caratteri stilistici complessivi sia considerato inappropriato, e nonostante le successive scoperte archeologiche abbiano ampliato la comprensione della pittura antica, evidenziando la natura provinciale dei siti campani rispetto a Roma, la classificazione di Mau è rimasta un punto di riferimento fondamentale. Nonostante alterne vicende di critica e rivalutazione, le sue osservazioni continuano a essere considerate valide nelle loro linee principali.

Pittura di primo stile

Il Primo Stile della pittura pompeiana, conosciuto anche come stile strutturale o dell’incrostazione, è uno dei quattro principali stili della pittura romana. Questo stile, diffuso tra il 150 a.C. e l’80 a.C., era prevalentemente utilizzato sia in edifici pubblici che in abitazioni private, e si distingueva per la sua tendenza a imitare il rivestimento murario in opus quadratum, spesso arricchito con elementi in stucco a rilievo.

Le pitture del Primo Stile sono caratterizzate da una suddivisione in tre fasce principali, seguendo uno schema preciso:

- Una fascia superiore decorata con cornici sporgenti in stucco.

- Una fascia centrale dominata dai colori rosso e nero, con variazioni che includono toni di viola, giallo-verde, e imitazioni di materiali preziosi come marmo, granito e alabastro.

- Uno zoccolo inferiore generalmente dipinto di giallo.

Questo stile includeva anche piccoli elementi architettonici, come pilastri, utilizzati per suddividere verticalmente le superfici. Il Primo Stile trae una forte ispirazione dall’arte ellenistica, con esempi visibili a Delo e in altre città greche del III e II secolo a.C., dove si trovano decorazioni con cornici in chiaroscuro, finti rilievi e semicolonne in stucco. Nella regione vesuviana, e in particolare a Pompei, esempi di questa tecnica si possono osservare nella Basilica, nel Tempio di Giove, nella Casa del Fauno e nella Casa di Sallustio. A Ercolano, tracce di questo stile sono presenti nella Casa Sannitica.

Pittura di secondo stile

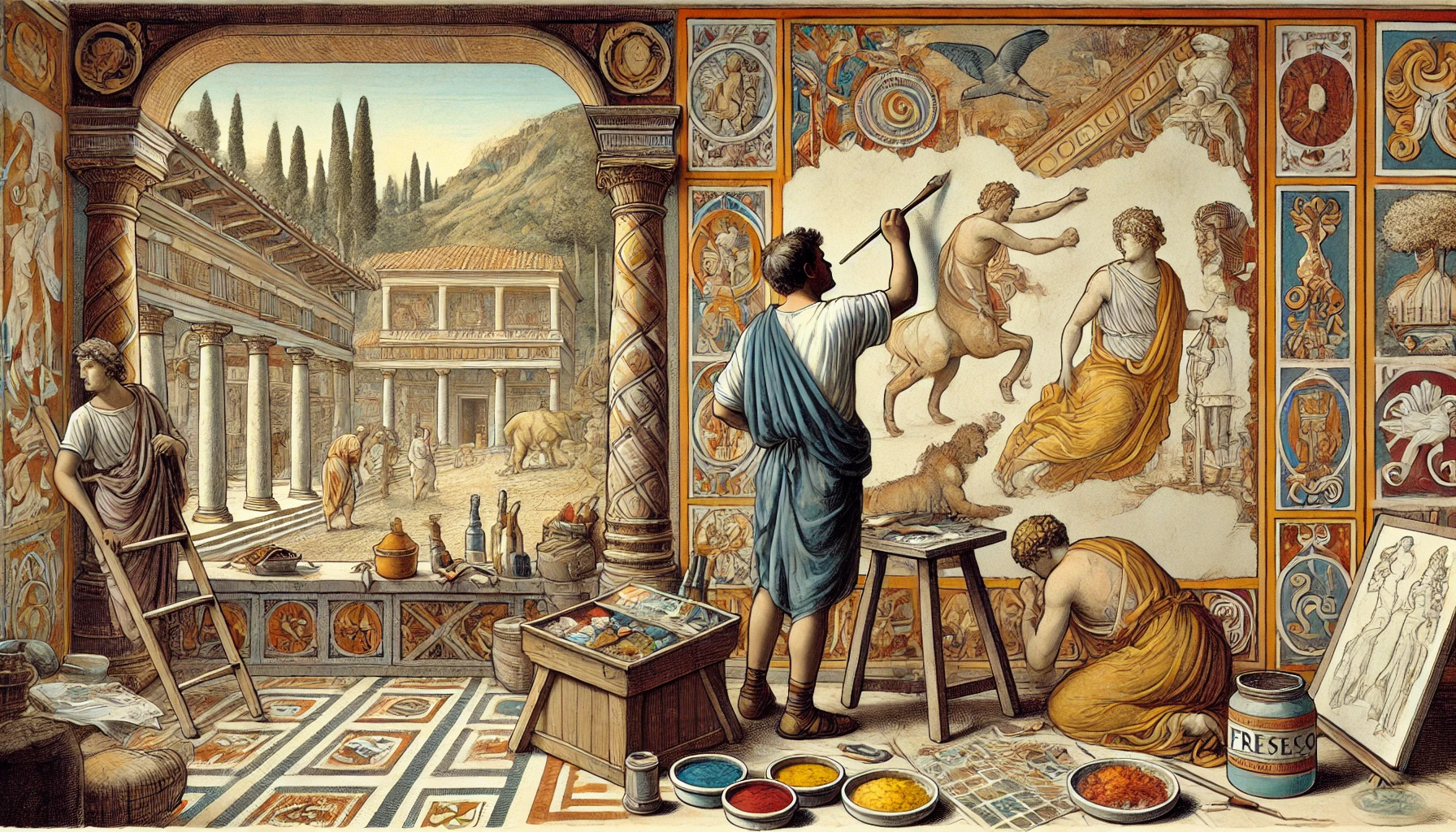

Il Secondo Stile della pittura pompeiana, noto anche come stile architettonico, si sviluppò tra l’80 a.C. e la fine del I secolo a.C. Questo stile rappresenta un’evoluzione rispetto al Primo Stile, distinguendosi per la sostituzione delle cornici e dei fregi in stucco con dettagli dipinti, come tralci vegetali e altri motivi decorativi. L’innovazione principale del Secondo Stile è l’introduzione dell’effetto prospettico, che crea l’illusione di elementi architettonici tridimensionali, come podi, colonnati, edicole e porte, attraverso le quali si aprono vedute prospettiche.

In questo periodo, divennero molto richiesti a Pompei i pittori specializzati in paesaggi, noti per la loro abilità nel rappresentare giardini con grande precisione e realismo. Vitruvio descrive il Secondo Stile come un’imitazione di edifici e architetture, con colonne e frontoni sporgenti, mentre le pareti più ampie erano spesso decorate con esedre che ospitavano scene tratte dal teatro tragico, comico o satirico.

Durante questo periodo, divenne popolare la raffigurazione di nature morte, in particolare composizioni di cacciagione, frutta e ortaggi, riflettendo la moda dell’epoca di scambiarsi doni alimentari. Tra gli esempi più antichi di Secondo Stile, si trova la Casa dei Grifi sul Palatino a Roma, databile tra il 120 e il 90 a.C. A Pompei, questo stile è magnificamente rappresentato nella Villa dei Misteri, così come nelle case di Obellio Firmo, del Labirinto, delle Nozze d’Argento e del Criptoportico.

Un esempio particolarmente raffinato di Secondo Stile è stato scoperto nella villa di Boscoreale, nell’area vesuviana, databile a dopo il 50 a.C. Oggi, queste opere sono conservate in importanti musei come il Metropolitan Museum di New York e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. A Roma, nella Casa di via Graziosa, si possono ammirare scene dell’Odissea dipinte in questo stile. Durante l’età augustea, in affreschi come quelli della Casa della Farnesina o dell’Aula Isiaca, si sviluppò una tecnica decorativa particolarmente ricca che riproduceva con precisione grandi edifici ellenistici, come colonnati e porticati ampi.

Pittura di terzo stile

Il Terzo Stile della pittura pompeiana, conosciuto anche come stile ornamentale, si sviluppò parallelamente al Secondo Stile, estendendosi fino alla metà del I secolo, durante il regno dell’imperatore Claudio (41-54 d.C.). Questo stile si distingue nettamente dal precedente per la sua mancanza di prospettiva e tridimensionalità. Al contrario, le superfici erano trattate in modo piatto, con campiture di colore uniforme, spesso scuro, che ricordano i drappeggi moderni. Al centro di queste superfici venivano inseriti piccoli pannelli decorativi (pinakes) che raffiguravano scene di vario genere.

Le decorazioni tipiche del Terzo Stile comprendevano elementi più delicati e sottili rispetto ai periodi precedenti, come candelabri, figure alate e motivi vegetali, spesso realizzati in tonalità più chiare rispetto allo sfondo. Un esempio eccellente di questo stile si può osservare nel tablinum della Casa di Marco Lucrezio Frontone negli scavi di Pompei. Altri notevoli esempi si trovano nella Villa Imperiale a Pompei e nella Villa di Agrippa Postumo a Boscotrecase.

Pittura di quarto stile

Il Quarto Stile della pittura pompeiana, noto anche come stile dell’illusionismo prospettico, si sviluppò durante l’epoca neroniana ed è l’ultimo tra i quattro stili pompeiani. Questo stile si distingue per l’introduzione di architetture fantasiose e altamente scenografiche, come quelle visibili nella Casa dei Vettii a Pompei e nella Domus Aurea di Nerone a Roma. A differenza dei precedenti, il Quarto Stile si caratterizza per l’uso di architetture bidimensionali, puramente decorative, che evocano il ricco decorativismo tipico del rococò.

A Pompei, il Quarto Stile si diffuse dopo il 60 d.C., data che possiamo fissare con una certa precisione grazie alle numerose ville pompeiane decorate con pitture realizzate dopo la ricostruzione seguita al devastante terremoto del 62 d.C. Questo evento, infatti, fu il preludio alla catastrofica eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Sebbene il Quarto Stile non introduca grandi innovazioni rispetto ai precedenti, esso mantiene un elevato standard di qualità e ricchezza decorativa. Molti elementi del passato tornarono in auge: tra questi, la tecnica di imitazione dei rivestimenti marmorei, le architetture finte e l’illusione di oggetti tridimensionali dipinti su superfici bidimensionali, caratteristiche già tipiche del Secondo Stile. Anche le decorazioni con candelabri, figure alate e tralci vegetali, comuni nel Terzo Stile, furono riprese.

Tra gli esempi più pregiati del Quarto Stile a Pompei troviamo le decorazioni nella Casa dei Vettii e nella Casa dei Dioscuri, che sembrano essere opera di artisti della stessa bottega. Altri notevoli esempi di questo stile sono presenti nella Casa di Menandro, dove eleganti riquadri raffigurano episodi della guerra di Troia.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.