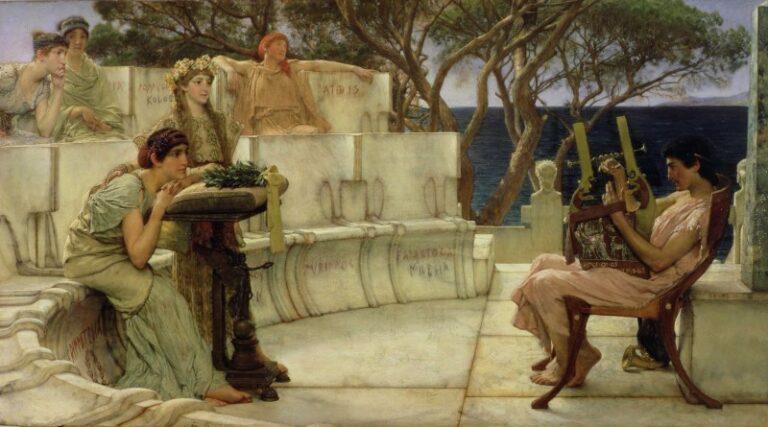

Nell’antica Roma, lo sport era ampiamente praticato e apprezzato, ma la percezione romana dello sport differiva notevolmente da quella greca. A Roma, lo sport era principalmente considerato un divertimento e uno spettacolo, mentre in Grecia aveva una connotazione più spirituale, orientata all’elevazione morale e alla celebrazione degli atleti. In Grecia, gli agoni non erano solo competizioni sportive, ma includevano anche altre sfere delle attività umane, come la musica e la poesia, riflettendo un approccio più olistico che per gli Ateniesi si traduceva in un’espressione dell’armonia tra bellezza fisica e virtù morale.

Prima dell’assoggettamento della Grecia a Roma, nel 186 a.C., il console e censore Marco Fulvio Nobiliore introdusse i giochi ginnici greci a Roma. Questa novità si scontrò con i valori della società romana, che considerava tali manifestazioni come immorali a causa della nudità degli atleti e dell’assenza di un legame con l’addestramento militare, essenziale per i Romani. Anche il Senato romano manifestò una forte opposizione allo sport greco, criticando gli imperatori come Caligola e Nerone, che mostravano un’aperta ammirazione per la cultura greca e partecipavano attivamente ai giochi.

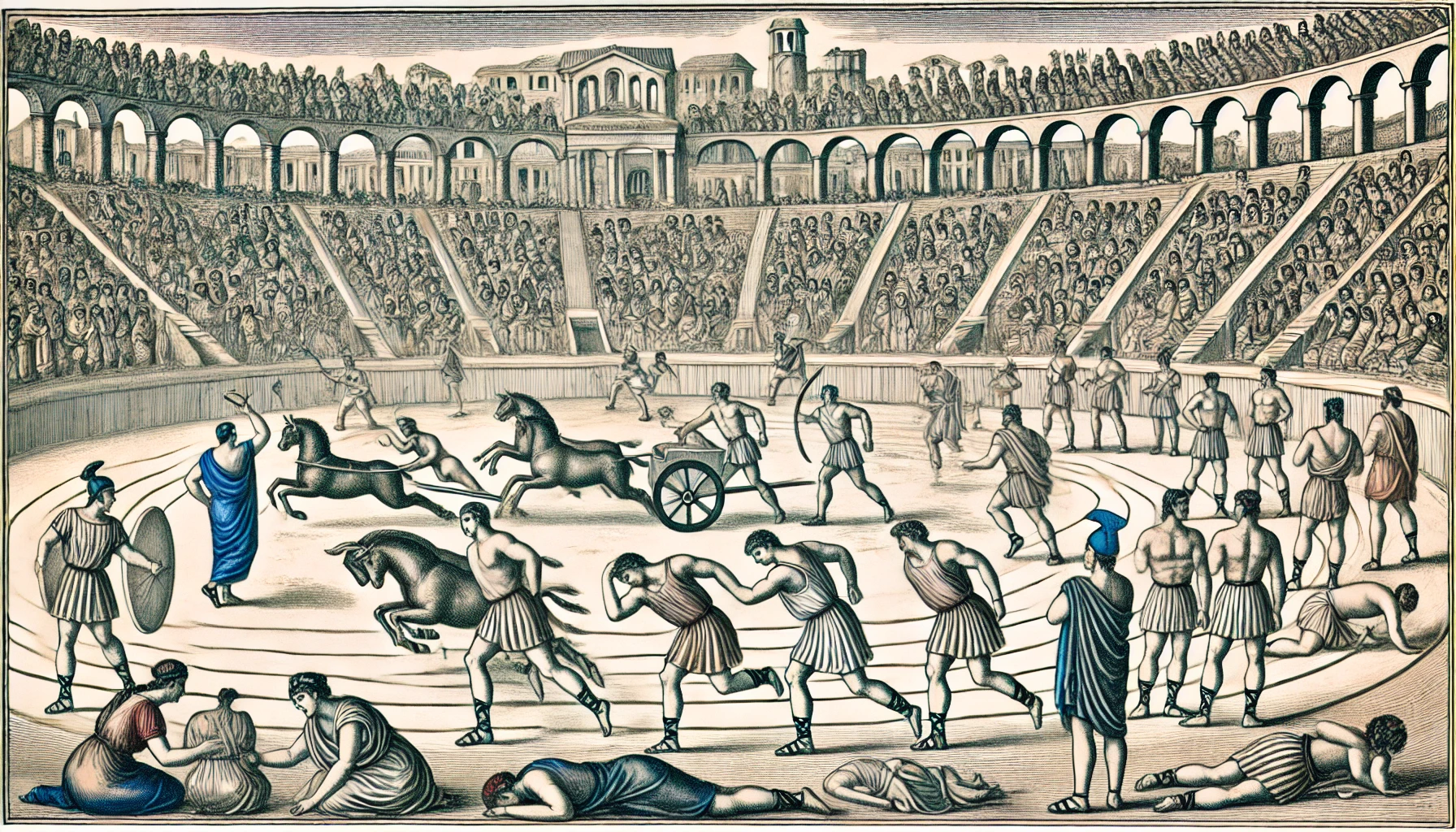

Nell’antica Roma, l’elemento sacrale tipico delle competizioni ginniche greche fu progressivamente soppiantato da una visione dello sport più orientata allo spettacolo e all’intrattenimento collettivo. Anche se gli sport praticati a Roma includevano discipline tipiche delle Olimpiadi greche, le competizioni che riscuotevano maggior favore presso il pubblico romano erano quelle di natura più violenta, come il pugilato e la lotta. Tra questi, il pancrazio, un’intensa disciplina di combattimento greca che combinava elementi di lotta e pugilato, era particolarmente celebrato. Introdotta ufficialmente nei Giochi Olimpici nel 648 a.C., questa competizione permetteva l’uso di quasi tutte le tecniche, escludendo soltanto il mordere e l’accecare, azioni per cui si incorreva in punizioni severe come le frustate inflitte dall’arbitro o dall’allenatore.

L’accentuazione della violenza nelle competizioni è evidente anche nel successo continuo dei gladiatori a Roma, che divennero ben presto un elemento di stabilità sociale. Questo fenomeno si riflette nella costruzione di grandi anfiteatri in molte città dell’impero, tra cui spicca l’Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come il Colosseo.

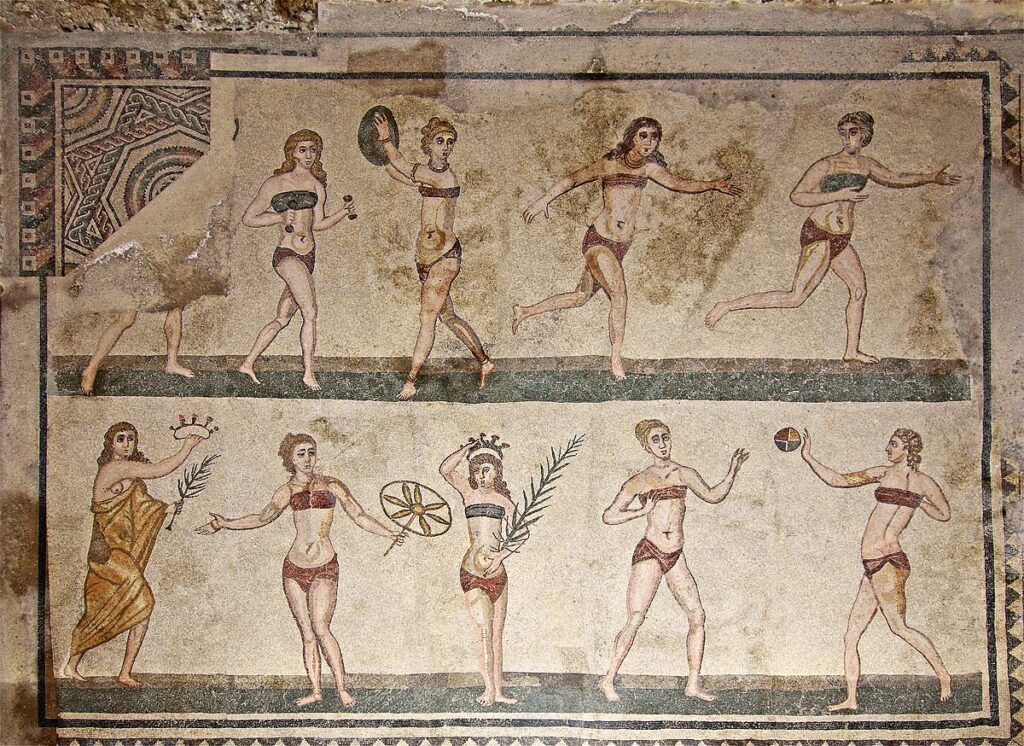

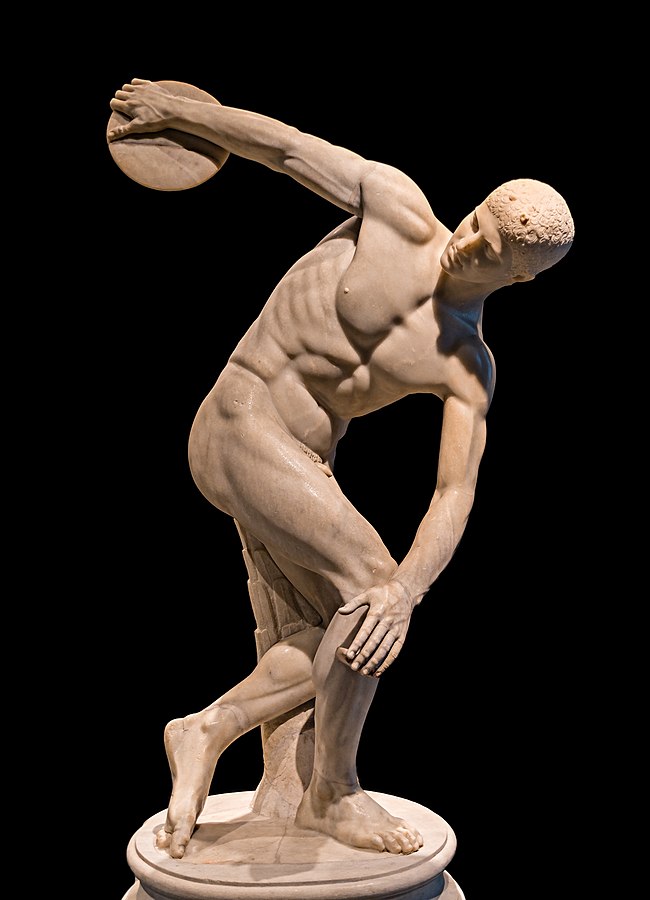

L’ideale greco dell’atleta come incarnazione dell’armonia fu sostituito a Roma da un modello completamente diverso, caratterizzato da tratti più brutali e da un aspetto fisico decisamente meno elegante. A testimonianza di ciò, i mosaici delle Terme di Caracalla, ora conservati ai Musei Vaticani, e quelli della villa romana del Casale a Piazza Armerina in Sicilia, ritraggono gli atleti romani con una corporatura massiccia e una muscolatura goffa, ben diversa dall’eleganza delle statue classiche greche. Inoltre, i mosaici di Piazza Armerina includono rare rappresentazioni di sport femminili, come nella stanza delle “Palestrite”.

Oltre alle discipline violente, i Romani coltivavano un interesse per la corsa, il lancio del peso, il lancio del giavellotto, il lancio del disco e, soprattutto, per le corse di cavalli. Queste ultime variano tra competizioni di bighe, trighe e quadrighe, a seconda del numero di cavalli, e si svolgevano in grandiose strutture rettangolari con lati curvati a semicerchio, con le gare che terminavano dopo sette giri di pista. Durante il suo regno, Augusto tentò invano di riportare in auge i giochi greci, che privilegiavano lo spirito agonistico e vedevano la competizione e l’attività fisica come mezzi per un allenamento salutare del corpo. Per placare la parte più moderata della popolazione romana, contraria agli spettacoli violenti dei circhi, e per celebrare la sua vittoria su Cleopatra e Marco Antonio, Augusto nel 28 a.C. istituì gli Actica a Azio e a Roma, giochi che tuttavia caddero nell’oblio già un decennio più tardi.

Anche Nerone tentò di rivitalizzare i giochi greci attraverso i Neronia, competizioni che includevano prove di resistenza fisica, ma anche gare di canto e poesia. Lo stesso imperatore partecipava attivamente, primeggiando incontestabilmente nelle discipline artistiche. Tuttavia, anche questi giochi ebbero una durata effimera.

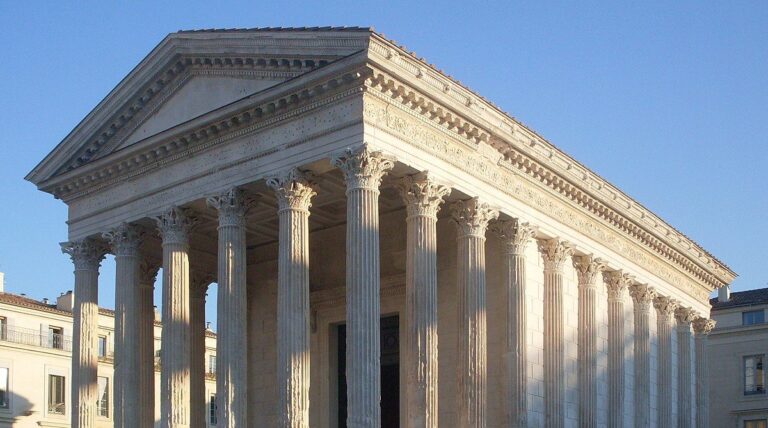

Sotto il regno di Domiziano, si verificò un significativo cambiamento nella tradizione dei giochi, che divennero più stabili e ricorrenti. Nel 86 d.C., l’imperatore inaugurò l’Agon Capitolinus, una competizione in cui egli stesso premiava i vincitori delle prove fisiche, quali pugilato, corsa, lancio del peso e del giavellotto. Non solo, Domiziano riconosceva anche l’eccellenza in ambiti culturali come il canto, la musica, l’eloquenza e la poesia. Per ospitare le competizioni atletiche, fece erigere il Circus Agonalis, noto oggi come lo Stadio di Domiziano, situato sotto l’attuale Piazza Navona. Per le discipline intellettuali, invece, fu costruito l’Odeon, situato vicino allo stadio.

Dopo la morte di Domiziano, l’Agon Capitolinus continuò a essere popolare a Roma per un certo periodo. Tuttavia, con il passare del tempo, iniziò a perdere fascino, principalmente a causa dell’aumento di atleti stranieri che partecipavano agli eventi e della loro abituale nudità, che veniva severamente criticata dall’élite romana. Nonostante l’anfiteatro rimanesse il centro degli spettacoli più sanguinosi, i Romani mostravano una preferenza decisa per le corse al Circo, gratuite per il popolo e percepite come molto più avvincenti.

Le corse di carri erano organizzate con un occhio di riguardo verso gli aspetti economici, con corridori professionisti e scommesse diffuse tra il pubblico. I carri potevano essere trainati da quattro cavalli (quadrigae), considerate le gare più prestigiose, o da due cavalli (bigae). Le principali squadre in competizione erano quelle dei Rossi, degli Azzurri, dei Verdi e dei Bianchi, ciascuna delle quali poteva schierare fino a tre carri per gara. I membri della stessa squadra cooperavano tra loro per superare gli avversari, ad esempio spingendoli contro la spina centrale del circo, una manovra legale e addirittura incoraggiata. Gli aurighi, come gli atleti professionisti di oggi, potevano passare da una squadra all’altra.