Se il Foro rappresentò per secoli il cuore pulsante della vita pubblica di Roma, dove si decisero le sorti di gran parte del mondo antico, il Palatino è indubbiamente il luogo sacro che vide nascere la Città Eterna. Questa caratteristica di culla originaria di Roma è ampiamente confermata, sia dagli scritti degli autori antichi sia dalle evidenze archeologiche. Il Palatino, un colle isolato rispetto agli altri, situato in posizione centrale e vicino al Tevere e all’Isola Tiberina, che fungeva da naturale punto di attraversamento del fiume, è unanimemente riconosciuto come il luogo in cui l’Urbe ebbe i suoi albori.

La leggenda narra di Romolo e del solco quadrato, ma le scoperte archeologiche di fondi di capanne sul Germalo, una delle tre sommità del Palatino, hanno fornito prove concrete della presenza di un insediamento risalente all’VIII secolo a.C., esattamente nel luogo dove la tradizione collocava la “casa” di Romolo. Questa dimora, conosciuta come la capanna di Romolo, era realmente una struttura semplice, ricostruita e restaurata più volte nel corso del tempo. Era situata nell’angolo nord-ovest della collina, in prossimità dell’area dove successivamente sarebbe sorta la casa di Augusto. Gli scavi del 1946 hanno riportato alla luce resti di capanne risalenti all’età del Ferro, confermando la veridicità della tradizione leggendaria.

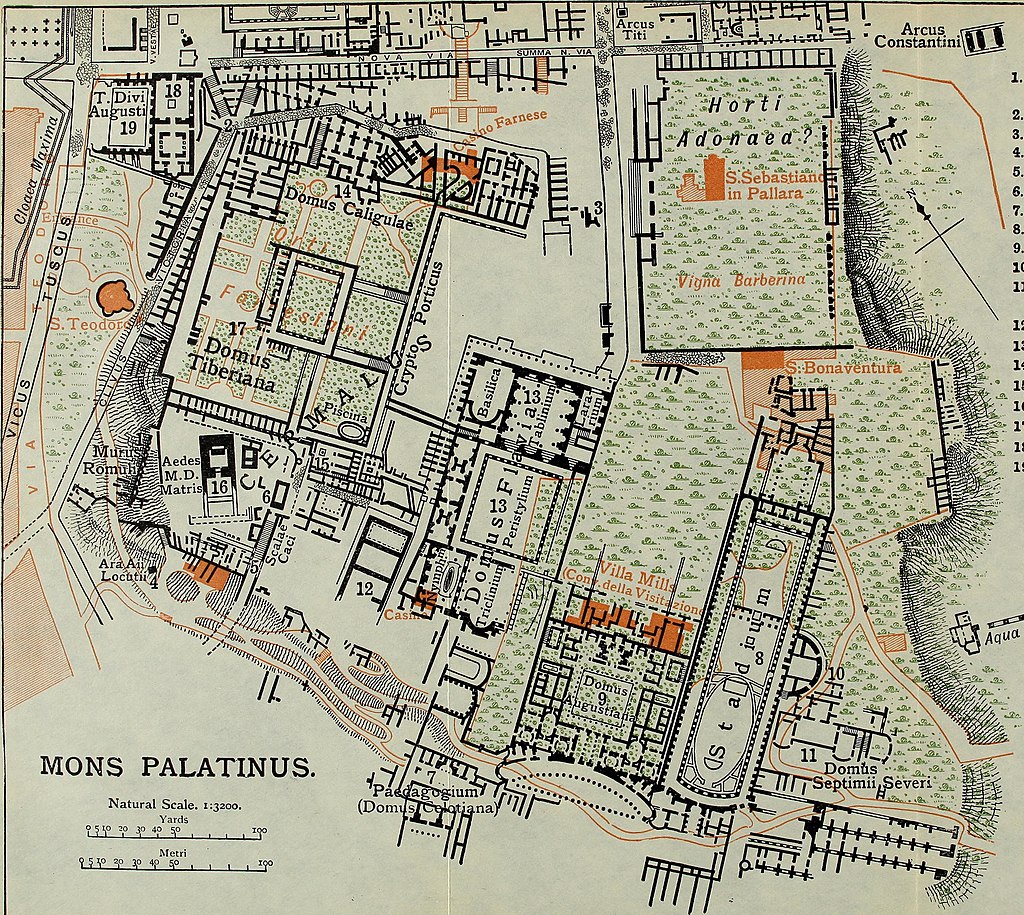

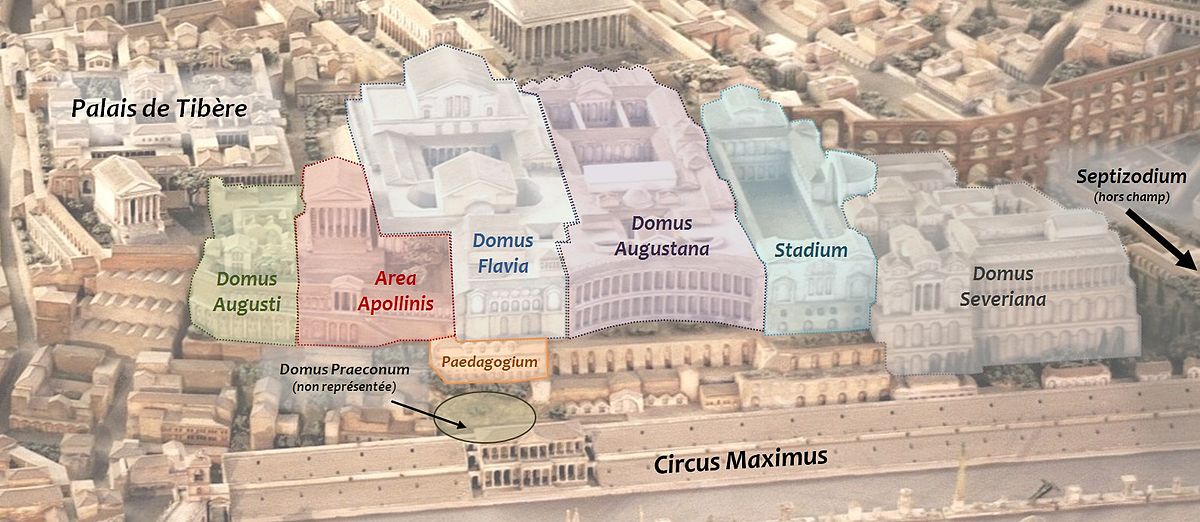

La storia del Palatino rimane avvolta nel mistero per i primi secoli dell’esistenza di Roma e, a parte tre templi (dedicati a Vittoria, Giove Statore e alla Magna Mater), non vi furono costruiti edifici pubblici significativi. Tuttavia, soprattutto negli ultimi due secoli della Repubblica, e forse proseguendo una tradizione di quartiere aristocratico già consolidata, il colle divenne sede di numerose residenze private e ville appartenenti a personaggi facoltosi e di rilievo. Fu solo nel 44 a.C. che Augusto scelse il Palatino come sede della sua residenza, la Domus Augustea, e nel 28 a.C. fece erigere un tempio in onore di Apollo. Da quel momento in poi, quasi tutti gli imperatori decisero di stabilirsi sul Palatino, che, grazie al contributo di alcuni di essi, si trasformò progressivamente in una vastissima e sontuosa dimora principesca, divenendo il Palazzo imperiale per eccellenza.

Il primo vero palazzo imperiale, la Domus Tiberiana, fu edificato durante il regno di Tiberio (14-37 d.C.), con successivi ampliamenti eseguiti da Caligola (37-41 d.C.), che estese la struttura fino a farla affacciare sul Foro. Sotto Claudio e Nerone (41-69 d.C.), fu costruita la Domus Transitoria, poi distrutta dal devastante incendio del 64 d.C. Tuttavia, fu Domiziano a dare al colle Palatino l’aspetto di una reggia imponente, occupando le aree ancora libere e innalzando un nuovo palazzo, così grandioso che il poeta Marziale lo descrisse come degno degli dei. La Domus Augustana, residenza di Domiziano (85 d.C.), era composta da diverse strutture: il palazzo di rappresentanza con l’aula regia e la basilica, la residenza privata, un grande stadio o ippodromo e un complesso termale. Sviluppandosi lungo le pendici del colle fino alla cima, con atrii, scalee, saloni, fontane, portici e terrazze, questa enorme dimora imperiale era, secondo Marziale, un’opera monumentale, una colossale struttura che sembrava ergersi fino a toccare il cielo, quasi come se fosse composta da sette colli sovrapposti.

Dopo Domiziano, fu Settimio Severo (193-211 d.C.) a intervenire nuovamente sul Palatino, apportando significativi contributi alla maestosità delle strutture imperiali. I suoi lavori, pur includendo il completamento e la ripresa di progetti non ultimati dai predecessori, come le Terme, aggiunsero ulteriore grandiosità al complesso. Con lo spazio ormai esaurito, l’imperatore ordinò di estendere artificialmente il piano del colle verso sud, creando una vasta area che arrivava fino alle gradinate del Circo Massimo. Questa espansione fu resa possibile grazie alla costruzione di una serie di arcate a due ordini, che raggiungevano un’altezza compresa tra i venti e i trenta metri.

Alla fine delle costruzioni sul Palatino, Settimio Severo fece erigere il celebre Settizonio, uno straordinario ninfeo ornato da colonne, nicchie e statue, concepito per stupire chiunque giungesse a Roma lungo la via Appia attraverso Porta Capena. Dopo l’epoca di Settimio Severo, solo un tempio edificato da Eliogabalo nel III secolo si aggiunse alle strutture del Palatino; nessun altro intervento significativo fu realizzato. Con Diocleziano, agli inizi del IV secolo, gli imperatori iniziarono a disertare il colle. Sotto il regno di Costantino, la decadenza del Palatino accelerò, aggravata dall’abbandono dei luoghi sacri e dalle devastazioni dei Goti, portando così il colle a un inevitabile declino.

Articoli Correlati

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.