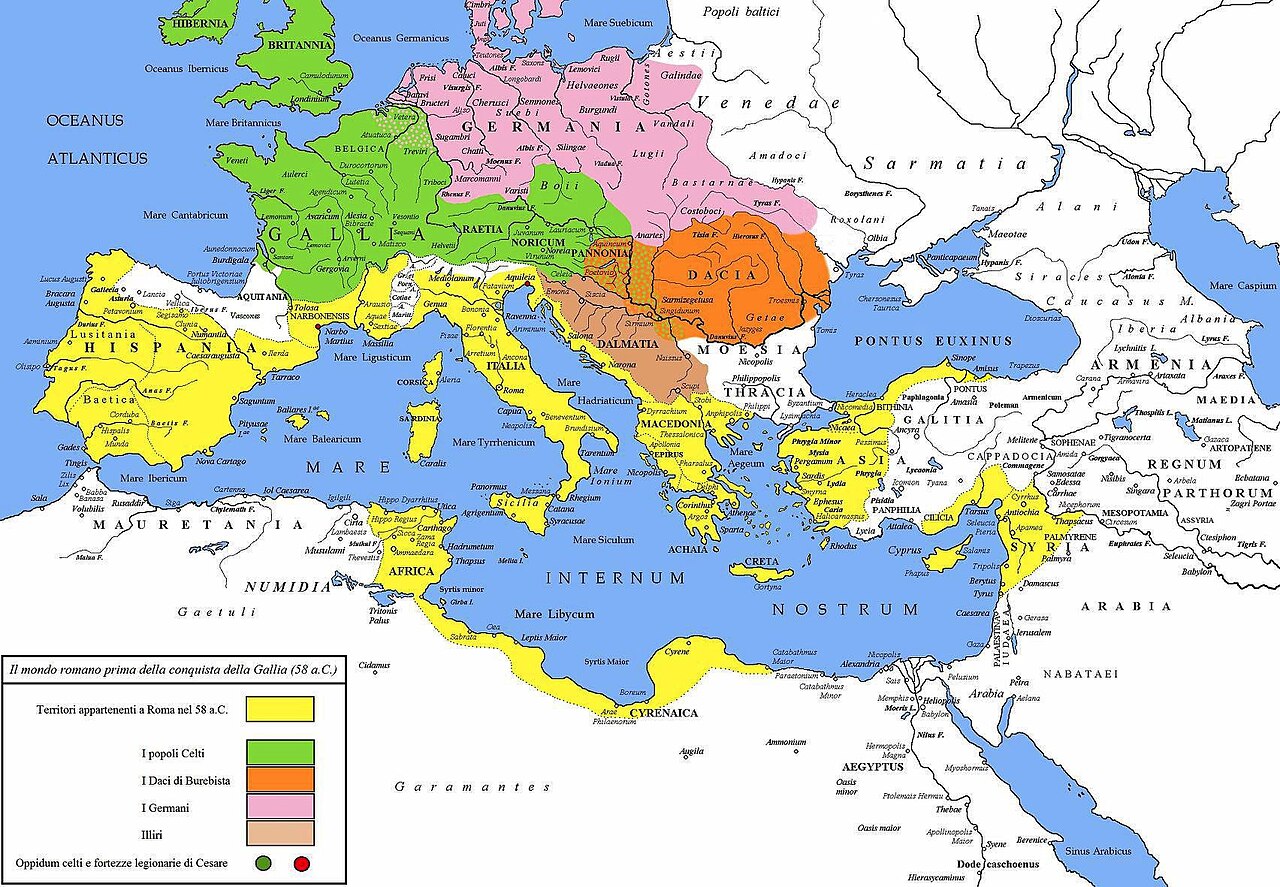

I Romani stavano progressivamente estendendo la loro influenza nella penisola italica. Sebbene non fossero ancora animati dal desiderio di conquista che avrebbe poi portato alla formazione di un impero e alla sottomissione sistematica di ogni popolazione alla Repubblica, già emergeva il sistema di alleanze che avrebbe caratterizzato per lungo tempo la politica estera romana.

I Sanniti, una popolazione prevalentemente dedita alla pastorizia, occupavano un’ampia area dell’Italia centro-meridionale, estendendosi dal Tirreno campano fino all’Adriatico pugliese. Esperti allevatori, i Sanniti conoscevano alla perfezione i monti appenninici su cui portavano i loro greggi al pascolo. Quando il conflitto con Roma scoppiò, si generò una situazione bellica particolare: le truppe romane riuscirono quasi subito a prendere il controllo delle pianure sannitiche in Campania, ma incontrarono serie difficoltà nel penetrare le aree montuose. Le operazioni militari si arenarono, creando una linea di confine che si stabilì nelle valli del Liri e del Volturno.

Nel 325 a.C., un contingente romano tentò una complessa manovra di aggiramento: dopo aver attraversato gli Appennini centrali vicino al Lago Fucino, le legioni arrivarono nelle valli costiere adriatiche, preparando un attacco alle “spalle” della linea di difesa sannitica. Durante il tragitto, i Romani strinsero alleanze con i Marsi e i Peligni e, una volta giunti sull’Adriatico, sottomisero i Vestini. L’obiettivo di Roma era chiaro: colpire direttamente l’Apulia, centro vitale della confederazione dei popoli appenninici. Tuttavia, i Sanniti, consapevoli dell’importanza di quella battaglia, anticiparono i tempi e attaccarono, riuscendo a bloccare eroicamente l’avanzata romana.

Quattro anni dopo, un nuovo contingente romano di circa 20.000 uomini, tra cui numerosi alleati, partì da Capua, deciso a trovare un percorso rapido verso l’Apulia per attaccare il cuore del dominio sannitico. Ma nel passaggio delle Forche Caudine, una stretta gola circondata da ripidi versanti, i Romani caddero in un’imboscata sannitica, trovandosi senza via d’uscita e costretti a una resa incondizionata.

Le condizioni della liberazione furono dure e umilianti: i soldati romani sconfitti furono costretti a passare sotto un arco di lance, vestiti solo della tunica. Inoltre, i Sanniti trattennero 600 cavalieri come ostaggi e presero possesso degli avamposti romani nelle valli del Liri e del Volturno, consolidando la loro posizione contro Roma.

«Furono fatti uscire dal terrapieno inermi, vestiti della sola tunica: consegnati in primo luogo e condotti via sotto custodia gli ostaggi. Si comandò poi ai littori di allontanarsi dai consoli; i consoli stessi furono spogliati del mantello del comando […] Furono fatti passare sotto il giogo innanzi a tutti i consoli, seminudi; poi subirono la stessa sorte ignominiosa tutti quelli che rivestivano un grado; infine le singole legioni. I nemici li circondavano, armati; li ricoprivano di insulti e di scherni e anche drizzavano contro molti le spade; alquanti vennero feriti ed uccisi, sol che il loro atteggiamento troppo inasprito da quegli oltraggi sembrasse offensivo al vincitore. »

Tito Livio, Ab Urbe condita libri, IX, 5-6

Le Forche Caudine divennero per secoli il simbolo dell’umiliazione e della sottomissione più profonda per i Romani. Pur essendo un episodio privo di perdite umane, questo evento rimase impresso nella memoria collettiva di Roma come una delle disfatte più umilianti nella storia della Repubblica.

«Già anche a Roma era giunta la fama della vergognosa disfatta. Dapprima avevano saputo che erano stati circondati; poi più doloroso che l’annuncio del pericolo era giunto quello della pace ignominiosa. Alla notizia dell’assedio si era cominciata a tenere la leva, ma quando si apprese che era avvenuta una resa così disonorante, fu interrotto l’allestimento dei rinforzi, e subito senza attendere alcuna decisione ufficiale il popolo unanime si abbandonò ad ogni manifestazione di lutto: furono chiuse le botteghe intorno al foro, e sospesi spontaneamente gli affari pubblici prima ancora che venisse dato l’ordine; furono deposte le toghe orlate di porpora e gli anelli d’oro; i cittadini erano quasi più addolorati che lo stesso esercito, e non solo erano adirati contro i comandanti e contro gli autori e i garanti della pace, ma odiavano pure i soldati innocenti, ed affermavano che non si dovevano accogliere nella città né dentro le case. Ma il risentimento degli animi fu troncato dall’arrivo dell’esercito, che suscitò la compassione anche dei più irati. Infatti entrati a tarda sera in città, non come gente che contro ogni speranza ritornava in patria sana e salva, ma con aspetto e volto di prigionieri, si rinchiusero nelle loro case, e né l’indomani né i giorni successivi nessuno di loro volle vedere il foro o la pubblica via. I consoli, nascosti nella loro abitazione, non compirono alcun atto inerente alla carica, tranne ciò che un decreto del senato aveva prescritto, di nominare un dittatore per presiedere i comizi. Nominarono Quinto Fabio Ambusto, e maestro della cavalleria Publio Elio Peto; ma essendovi stata un’irregolarità in questa nomina, furono sostituiti dal dittatore Marco Emilio Papo e dal maestro della cavalleria Lucio Valerio Flacco. Neppure questi ultimi tennero le elezioni, e poiché il popolo era insofferente di tutti i magistrati di quell’anno, si ebbe un interregno. Furono interré Quinto Fabio Massimo e Marco Valerio Corvo, il quale proclamò consoli Quinto Publilio Filone e Lucio Papirio Cursore per la seconda volta, eletti col consenso unanime della cittadinanza, poiché erano i più insigni generali di quel tempo.»

Tito Livio, Ab Urbe Condita Libri, IX, 7, 7-15

La battaglia delle Forche Caudine, pur essendo una sconfitta umiliante, portò anche a importanti sviluppi per Roma: la pace che seguì stimolò riforme nell’esercito e nella società romana. In primo luogo, le legioni di fanteria raddoppiarono da due a quattro, ognuna composta da circa 4.200 soldati, per un totale di oltre 15.000 uomini. Considerando anche le truppe fornite dagli alleati di Roma, le forze totali arruolabili per una campagna raggiunsero i 35.000-40.000 uomini, un numero straordinario per l’Italia del IV secolo a.C.

In questo periodo di pace, Roma perfezionò la formazione a manipoli (ogni manipolo comprendeva due centurie, con 120 hastati e 60 triarii), innovazione che conferì maggiore flessibilità alle legioni. Inoltre, furono create due nuove tribù, la gens Faleria e la Ufentina, incaricate della gestione delle terre fertili della Campania settentrionale e della zona mediana del Liri.

Nel 316 a.C., cinque anni dopo la tregua delle Forche Caudine, Roma riprese le ostilità contro i Sanniti e tentò un nuovo aggiramento per avanzare verso l’Apulia, ma i Sanniti li bloccarono rapidamente, tagliando le linee di comunicazione tra Roma e Capua attraverso una manovra strategica partita da Fregelle, un avamposto romano riconquistato dai Sanniti.

Dopo altri dieci anni di guerra, la seconda guerra sannitica giunse alla sua conclusione, ma nessun episodio di quel conflitto si impresse nella memoria collettiva come la resa alle Forche Caudine.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.