Marco Aurelio è spesso ricordato come l’imperatore filosofo, un sovrano di straordinaria levatura morale, capace di affrontare con saggezza le sfide di un impero attraversato da epidemie e conflitti. Il suo regno, che si estese dal 161 al 180 d.C., fu caratterizzato dalla condivisione del potere con Lucio Vero, instaurando una diarchia inedita per la Roma imperiale. Questo esperimento politico rappresentò un tentativo di stabilire un equilibrio tra le molteplici forze sociali e politiche che caratterizzavano l’Urbe di quell’epoca.

La personalità riflessiva e il senso di giustizia di Marco Aurelio gli guadagnarono l’ammirazione sia dei suoi contemporanei che delle generazioni successive. Il suo approccio alla filosofia e al governo fu profondamente influenzato dalla formazione ricevuta fin dalla giovane età, sotto la guida di precettori d’eccezione. La Historia Augusta ricorda, infatti, che “non appena lasciò l’età che richiedeva le cure delle nutrici, fu affidato a maestri illustri, dai quali assimilò i fondamenti della filosofia”.

Marco Aurelio incarnò un ideale di leadership basato sulla riflessione, sul senso del dovere e sulla ricerca dell’armonia, valori che continuano a ispirare ancora oggi chi guarda alla sua figura con ammirazione.

Le Origini e l’Ascesa al Potere di Marco Aurelio

Marco Aurelio, nato nel 121 d.C. con il nome di Marco Annio Catilo Severo, proveniva da una famiglia aristocratica e benestante di Roma. La sua genealogia vantava legami illustri, tanto che alcune fonti, come la Historia Augusta, attribuiscono alla sua stirpe una discendenza diretta da Numa Pompilio, il leggendario secondo re di Roma. La sua ascendenza paterna era particolarmente prestigiosa: il nonno, Marco Annio Vero, aveva ricoperto il ruolo di console, mentre il bisnonno era stato senatore, consolidando così una tradizione familiare di grande rilievo politico.

La fortuna di Marco Aurelio non fu soltanto legata alla sua nobile origine, ma anche alla sua educazione e alla sua inclinazione filosofica. Le sue riflessioni personali, raccolte nelle celebri opere Colloqui con sé stesso e Meditazioni, rappresentano una fonte inestimabile per comprendere il suo carattere, i suoi valori e la sua visione del mondo. È in questi scritti che egli ricorda, con gratitudine, le lezioni di vita ricevute dal nonno, da cui apprese virtù come la modestia e il controllo delle emozioni.

Marco Aurelio trascorse la sua infanzia e giovinezza nel quartiere del Celio, che lui stesso chiamava affettuosamente “il mio Celio”. Questo quartiere, caratterizzato da sontuose ville patrizie, offriva un ambiente ideale per una formazione culturale e filosofica d’ispirazione greca. Sin da giovane, Marco mostrò un profondo interesse per la filosofia ellenica e adottò con rigore alcune delle sue pratiche: si narra che dormisse su un giaciglio spartano e vestisse con un semplice pallio, dimostrando uno stile di vita austero e lontano dagli eccessi. La sua eloquenza e abilità oratoria lo portarono a ottenere il prestigioso titolo di membro del collegio dei Salii, un’istituzione sacerdotale di grande importanza nell’antica Roma.

La svolta nella vita di Marco Aurelio avvenne il 1° gennaio 138 d.C., con la morte improvvisa di Lucio Elio Cesare, erede designato dall’imperatore Adriano. La scomparsa prematura di Elio costrinse Adriano a riconsiderare la linea di successione, e la sua scelta ricadde su Antonino Pio, che fu proclamato imperatore. Tuttavia, Adriano stabilì una condizione fondamentale: Antonino avrebbe dovuto garantire che, alla sua morte, il trono passasse a due giovani promesse, Marco Aurelio e Lucio Vero.

Marco Aurelio, all’epoca diciassettenne, era il figlio di Marco Annio Vero, genero di Antonino Pio, mentre Lucio Vero era il figlio di Lucio Elio Cesare, l’erede originariamente designato da Adriano. Antonino Pio, fedele alla volontà del suo predecessore, adottò entrambi i giovani, assicurandosi così una successione stabile e continuando la tradizione dell’adozione imperiale, una pratica che si era rivelata fondamentale per la stabilità del potere nell’Impero Romano.

Questo evento segnò l’inizio del percorso che avrebbe portato Marco Aurelio a diventare uno degli imperatori più emblematici e rispettati della storia romana, non solo per la sua abilità politica, ma anche per la profondità del suo pensiero filosofico.

Con l’adozione, la carriera politica e militare di Marco Aurelio si aprì senza ostacoli, consentendogli di entrare a far parte di tutti i più prestigiosi collegi sacerdotali dell’epoca, tra cui il collegio pontificale e quello degli epuloni. Nonostante l’accesso ai vertici del potere, dalle sue stesse riflessioni emerge un giovane profondamente distaccato dalle ambizioni e dai desideri di gloria personale. In uno dei suoi scritti, Marco Aurelio osserva con disillusione: “Ma cosa allora ha valore? Suscitare gli applausi? Certamente no. Né tantomeno suscitare le lodi della folla, che altro non sono che applausi della lingua.”

Queste parole rivelano una personalità seria e riflessiva, poco incline ai piaceri superficiali, un tratto che, unito alla sua passione per la cultura greca, gli attirò l’ammirazione dello stesso Adriano. Nel 145 d.C., Marco Aurelio sposò Faustina Minore, allora quattordicenne, dalla quale ebbe ben 14 figli. Tuttavia, in quello stesso periodo, emergono per la prima volta notizie sui problemi di salute che avrebbero accompagnato l’imperatore per tutta la vita. In una lettera indirizzata al suo tutore Frontone, Marco scrive: “Per quanto riguarda la mia forza, essa è migliorata, sto cominciando a guarire e non vi è alcuna traccia di dolore nel mio petto. Ma riguardo l’ulcera […] sto seguendo un trattamento e faccio attenzione a non fare nulla che lo ostacoli.”

Alla morte di Antonino Pio, nel 161 d.C., il trono passò nelle mani dei successori designati. Inizialmente, tuttavia, il Senato sembrava orientato a conferire la porpora imperiale unicamente a Marco Aurelio. Egli, peraltro, non mostrò particolare entusiasmo per l’incarico. La sua indole, più incline agli studi e alla contemplazione che alla gestione del potere, lo portava a considerare il comando come un peso più che un privilegio. Ciononostante, Marco Aurelio insistette affinché fosse rispettata la volontà di Antonino Pio e, prima ancora, di Adriano, obbligando il Senato a condividere il potere con Lucio Vero.

Così, nel 161 d.C., Roma inaugurò una nuova forma di governo: la diarchia, con due imperatori che condividevano il comando dell’Impero. Questo modello politico rappresentò una novità assoluta, dettata più dal senso di responsabilità e dall’impegno morale di Marco Aurelio che da una vera ambizione personale.

Governare Roma: una Sfida Impegnativa ma Realizzabile

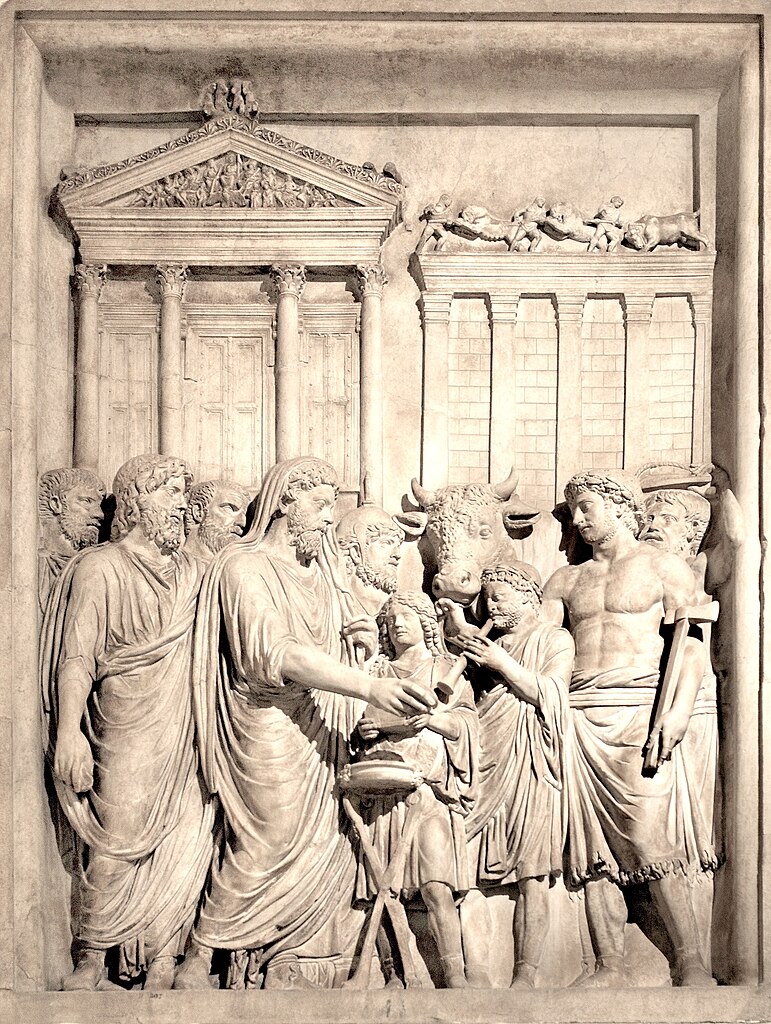

Marco Aurelio si distinse come un imperatore attento alle necessità di tutte le classi sociali, con particolare riguardo per le fasce meno abbienti. Insieme a Lucio Vero, instaurò un governo fondato sulla tolleranza e sulla meritocrazia, offrendo incarichi e privilegi pubblici a chiunque dimostrasse valore e capacità, indipendentemente dalla propria origine sociale. Questa apertura rifletteva il suo profondo senso di giustizia, che trovava espressione non solo nelle sue leggi ma anche nella sua reputazione, tanto che il celebre giurista Papiniano lo descrisse come un uomo “molto prudente e giusto con coscienza”.

Tra le sue riforme più significative, vi fu una dura lotta contro i calunniatori, accompagnata da un miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario, aumentando i giorni di lavoro per chi si occupava di amministrare la giustizia. Tuttavia, il suo governo si caratterizzò anche per la moderazione e il risparmio, principi che guidarono molte delle sue politiche. Diminuì il numero di spettacoli pubblici e ridusse i compensi dovuti ai lanisti, i gestori delle scuole gladiatorie. Inoltre, in un gesto di grande umanità, integrò molti gladiatori nell’esercito per liberarli dalla condizione di schiavitù, una scelta dettata sia da emergenze militari sia da una sincera attenzione alle condizioni degli oppressi.

La sua preoccupazione per la sicurezza si estese anche ad altre categorie vulnerabili: impose l’uso di reti protettive per gli acrobati, spesso schiavi, che fino ad allora rischiavano la vita durante le esibizioni. Queste misure riflettevano il carattere empatico e la visione illuminata di Marco Aurelio, un sovrano che incarnava un ideale di leadership morale.

Nonostante il rigore del suo governo, Marco Aurelio era ampiamente amato e rispettato, al punto che tollerava persino parodie sulla sua persona senza mai perseguirle. Cercò anche di migliorare la qualità della vita nella caotica Roma, una città che all’epoca poteva contare fino a un milione di abitanti. La sua filosofia di governo emerge chiaramente dalle sue stesse parole: “Sii come il promontorio su cui si infrangono incessantemente i flutti: resta immobile, e intorno a esso si placano le acque in tempesta. Me fortunato, perché, nonostante ciò che mi accade, resisto senza dolore, senza spezzarmi per il presente e senza temere il futuro.”

Eppure, il futuro che lo attendeva si sarebbe rivelato più arduo di quanto potesse immaginare, con sfide che avrebbero messo a dura prova la sua resistenza e la sua filosofia.

La Peste Antonina: Una Catastrofe Senza Precedenti

Al ritorno dalla campagna contro i Parti, i soldati romani portarono con sé non solo la vittoria, ma anche un nemico insidioso e invisibile: una devastante epidemia. Sebbene oggi si ritenga che si trattasse di vaiolo, è certo che una malattia estremamente virulenta si diffuse rapidamente in tutto l’Impero, colpendo anche il cuore pulsante di Roma. Dione Cassio racconta che nei momenti più critici l’epidemia causava fino a duemila morti al giorno nella sola capitale, provocando un totale di circa cinque milioni di vittime in tutto l’Impero. Perfino i diarchi, Marco Aurelio e Lucio Vero, furono colpiti da questa tragedia, perdendo entrambi la vita a causa del contagio.

La Historia Augusta descrive con toni drammatici l’impatto della peste: “La pestilenza fu così violenta che per rimuovere i cadaveri si dovette ricorrere a carri e carrozze. Gli Antonini, di fronte a tale calamità, introdussero leggi severe per regolare la sepoltura e la costruzione di tombe.” Marco Aurelio affrontò questa crisi con grande equilibrio e umanità. Si occupò di garantire funerali dignitosi a spese dello Stato per i più poveri, dimostrando una sensibilità che colpì profondamente i contemporanei. Tuttavia, la tragedia della peste non fu l’unico fardello che l’imperatore dovette sopportare: le guerre in Oriente e le incursioni barbariche nel nord premevano incessantemente.

Le Guerre dei Diarchi: Oriente e Minaccia Barbarica

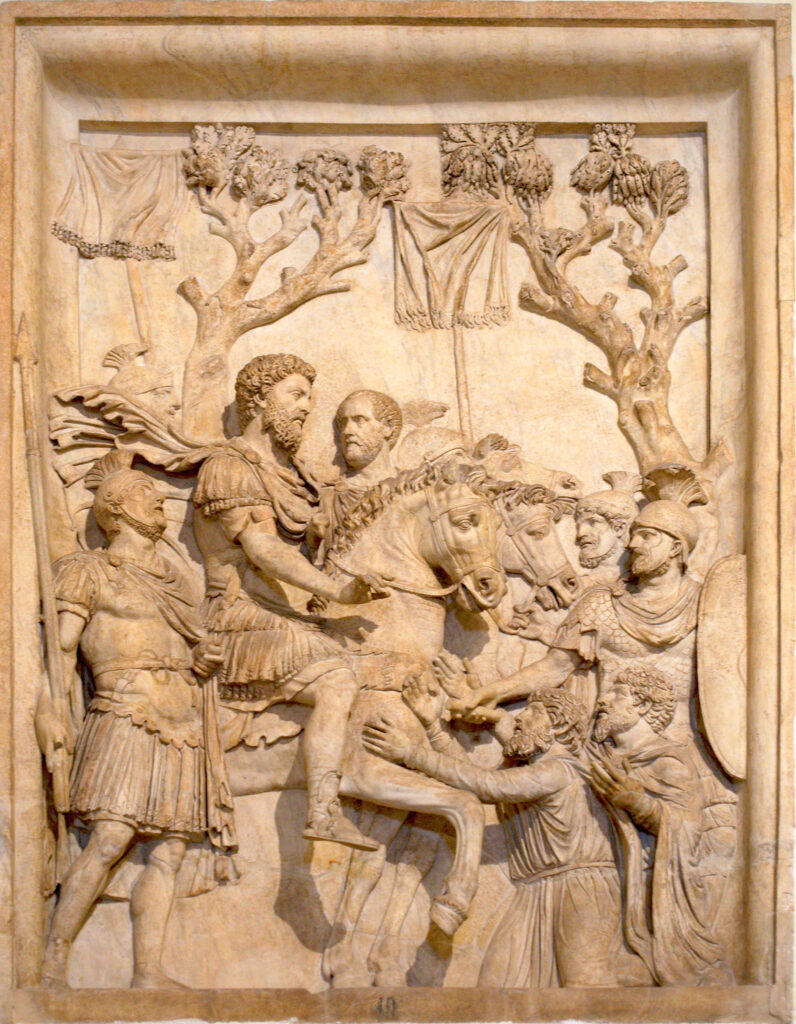

Alla morte di Antonino Pio, quest’ultimo lasciò un’indicazione chiara ai suoi successori: affrontare la minaccia dei Parti. I problemi lungo il confine orientale dell’Impero divennero evidenti proprio nel 161 d.C., poco dopo l’ascesa al trono di Marco Aurelio e Lucio Vero. I Parti avevano sconfitto i governatori romani della Cappadocia e della Siria, rappresentando una minaccia crescente. Lucio Vero, considerato il più adatto alla conduzione delle operazioni militari, partì per l’Oriente, affiancato dal generale Avidio Cassio, legato della Legio III Gallica.

La campagna fu un grande successo: i Romani riconquistarono l’Armenia nel 163 d.C. e avanzarono fino alla Mesopotamia, devastando le città principali dell’Impero Partico, Seleucia e Ctesifonte. Per questi trionfi, Lucio Vero ricevette grandi onori, incluso il titolo di Partico Massimo e un trionfo a Roma nel 166 d.C. Marco Aurelio, pur restando a Roma, seguiva con apprensione le notizie dal fronte, come emerge dalle lettere scambiate con il suo tutore Frontone. Nonostante il successo, l’imperatore rimaneva inquieto, preoccupato per le difficoltà e i sacrifici richiesti dalla guerra.

La vittoria, però, portò con sé la tragedia: l’epidemia, trasmessa dai soldati al ritorno dalla campagna partica, si diffuse rapidamente, aggravando ulteriormente le difficoltà dell’Impero.

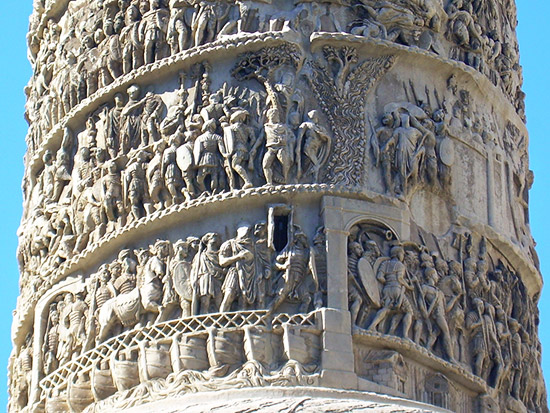

La Minaccia Barbarica e l’Invasione della Penisola Italica

Mentre l’Impero lottava contro la peste, un’altra minaccia si profilava lungo i confini settentrionali. Nel 166 d.C., i Marcomanni e i Quadi, spinti dalla pressione di altre tribù, attraversarono il Danubio e invasero la Pannonia. Per la prima volta dal I secolo a.C., i barbari penetrarono nella penisola italica, arrivando ad assediare Aquileia.

La situazione era critica: le risorse imperiali erano state esaurite dalla campagna partica e dall’epidemia. Marco Aurelio, però, affrontò la crisi con determinazione. Mobilitò tutte le forze disponibili, arruolando persino schiavi e gladiatori per rinforzare le legioni. La resistenza fu dura, ma l’imperatore riuscì a respingere l’assedio e a contrattaccare, riportando una serie di vittorie che permisero a Roma di riprendere il controllo.

Alla fine, Marco Aurelio negoziò un accordo con le tribù germaniche, concedendo loro territori sulla riva sinistra del Danubio, corrispondenti all’odierna Repubblica Ceca. Questi territori divennero le province di Marcomannia e Sarmazia, un cuscinetto tra l’Impero e il mondo barbarico.

L’Ultima Battaglia di Marco Aurelio

Marco Aurelio salvò Roma da una situazione disperata, ma questi anni di guerra e calamità avevano lasciato il segno. Nel 169 d.C., Lucio Vero morì a causa dell’epidemia, lasciando Marco Aurelio a governare da solo un Impero stremato. Nonostante le difficoltà, l’imperatore continuò a combattere con tenacia per garantire la stabilità dell’Impero. Tuttavia, la fatica e le malattie finirono per avere la meglio anche su di lui, segnando la fine di un imperatore che, con il suo coraggio e la sua umanità, aveva rappresentato una guida in tempi di immenso caos e difficoltà.

La Fine del Regno di Marco Aurelio

Negli anni in cui Marco Aurelio affrontò instancabilmente le tribù barbariche, altre preoccupazioni si fecero strada, prime fra tutte quella della successione al trono. Dopo la morte di Lucio Vero, l’imperatore cercò di garantire la continuità del potere attraverso un matrimonio strategico: sua figlia Lucilla sposò il generale Pompeiano, un fedele alleato di Marco Aurelio. Nel 173 d.C., sembra che l’imperatore gli abbia offerto la successione alla porpora imperiale, ma Pompeiano declinò l’onore, lasciando Marco senza alternative.

Fu così che nel 177 d.C., Marco Aurelio nominò suo successore l’unico figlio maschio sopravvissuto, Commodo, una scelta che avrebbe avuto profonde conseguenze per l’Impero. Poco prima, però, nel 175 d.C., un altro evento aveva scosso il suo regno: la notizia, poi rivelatasi falsa, della morte di Marco Aurelio. Questo rumor diede il via al tentativo di usurpazione di Avidio Cassio, governatore della Siria, che si fece proclamare imperatore. Marco Aurelio, però, era vivo e in salute, e il Senato dichiarò Cassio hostis publicus.

Quando la testa dell’usurpatore fu portata a Marco Aurelio, l’imperatore dimostrò ancora una volta la sua leggendaria clemenza, affermando: “Mi è stata tolta un’occasione di indulgenza. La clemenza, infatti, dà prestigio all’imperatore agli occhi dei popoli. Tuttavia risparmierò i suoi figli, il genero e la moglie.” Questa decisione, improntata all’equilibrio e alla giustizia, confermò la sua natura di sovrano rispettoso delle regole e delle responsabilità morali.

L’Ultima Campagna e la Morte dell’Imperatore

Nel 177 d.C., una nuova crisi scoppiò sul fronte danubiano. Le tribù barbariche che Marco Aurelio aveva precedentemente sconfitto si dimostrarono riluttanti a rispettare gli accordi presi. Secondo Cassio Dione, i Quadi, irritati dalla costruzione di forti romani nei loro territori, tentarono di migrare verso le terre dei Semnoni, destabilizzando ulteriormente la regione.

Marco Aurelio partì nuovamente da Roma per guidare personalmente la campagna militare. Sarebbe stata la sua ultima missione. Il 17 marzo 180 d.C., all’età di 59 anni, l’imperatore morì nell’accampamento nei pressi dell’odierna Vienna, mentre preparava le truppe per un nuovo assalto. Poco prima di spirare, chiese a Commodo di proseguire le operazioni militari, fedele fino alla fine al suo impegno di preservare la res publica.

Nei suoi scritti, Marco Aurelio descriveva l’Impero come un modello di armonia universale: “Tutti gli uomini sono fratelli e sorelle, membri di un’unica comunità mondiale la cui massima espressione, simbolo dell’ideale cosmopolita stoico, è, nonostante le sue imperfezioni, l’Impero.” Queste parole testimoniano il suo profondo convincimento che Roma rappresentasse la forma politica e sociale più evoluta del mondo antico.

Il Lascito di Marco Aurelio

La morte di Marco Aurelio fu un duro colpo per l’Impero Romano. La sua visione filosofica e il suo governo equilibrato lasciarono un vuoto che non sarebbe stato colmato. Il suo successore, Commodo, non si dimostrò all’altezza del padre, segnando un ritorno alla successione dinastica e abbandonando la tradizione dell’adozione imperiale che aveva garantito stabilità all’Impero per decenni.

Marco Aurelio affrontò la sua fine con la stessa serenità che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Consapevole che il morbo lo avrebbe condotto alla morte, si rivolse ai membri della sua corte, che esitavano ad avvicinarsi per paura del contagio, dicendo: “Vedo che volete congedarvi da me, ma io lo faccio per primo e vi saluto.”

Con queste ultime parole, l’imperatore filosofo lasciò il mondo, fedele al suo ideale di saggezza e umanità. La sua eredità, però, rimase scolpita nella storia, come esempio di leadership morale e impegno al servizio dell’Impero e dei suoi cittadini.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.