Aureliano, imperatore dal 270 al 275 d.C., è una figura che ha lasciato un’impronta indelebile su Roma, tanto per le mura che portano il suo nome quanto per il consolidamento di un culto orientale, quello del Sol Invictus, che avrebbe influenzato la cultura romana più profondamente di quanto lui stesso avesse previsto. Tra i protagonisti della turbolenta storia imperiale del III secolo d.C., Aureliano apparteneva a quel gruppo di sovrani saliti al potere grazie al sostegno dell’esercito, che spesso rappresentava anche la minaccia più grande alla stabilità dei loro governi.

Attraverso le sue imprese e riforme, Aureliano lavorò strenuamente per preservare l’integrità dell’Impero, che dagli anni ’30 dello stesso secolo stava affrontando una progressiva frammentazione. Fu un periodo segnato dalla divisione e dalle minacce esterne e interne, ma la determinazione di Aureliano nel riportare ordine e unità fu uno dei tentativi più significativi di ricostruire un impero in crisi.

Origini e carriera di Aureliano

La storia ha conservato la memoria di Aureliano per numerosi motivi, tra cui spicca anche la sua terra d’origine. Nato nel 214 d.C. nei pressi di Sirmium (oggi Sremska Mitrovica, Serbia), Aureliano proveniva da una famiglia modesta. Suo padre, Aurelio, era un colono, mentre sua madre era probabilmente devota al culto del Sol Invictus, una divinità solare molto popolare nelle province orientali dell’Impero e legata a un monoteismo solare che si sviluppò in diverse correnti religiose. È plausibile che la fede materna abbia influenzato il futuro imperatore, che da adulto si impegnò a diffondere questo culto, inizialmente estraneo alla tradizione romana ma che già da tempo aveva trovato un suo spazio nella capitale. Aureliano, come molti dei suoi contemporanei e successori, proveniva dall’Illirico.

Tuttavia, la sua ascesa non si basò su privilegi di nascita, ma sulla carriera militare, che lo portò infine alla porpora. Divenne noto per il coraggio e l’abilità in battaglia e si guadagnò per la prima volta la fama intorno al 242 d.C., quando, alla guida di una coorte, combatté contro i Sarmati. In questo frangente Aureliano, paragonato a un moderno Leonida, difese eroicamente l’avanzata dei barbari nelle turbolente regioni danubiane, fonte di frequenti minacce per l’Impero. Le sue imprese divennero leggende, alimentando canti e narrazioni eroiche che celebravano questo memorabile momento di forza nella storia militare di Roma.

“Mille, mille, mille ne decapitammo

Con uno solo, mille ne decapitammo

Mille ne berrà, ché mille ne ha uccisi

Nessuno ha mai avuto tanto vino

Quanto sangue lui ha versato”

Le parole lascerebbero pochi dubbi sulla valenza di Aureliano nelle file dell’esercito, un uomo che sembrava tagliato per essere un soldato ed un combattente, sia nel fisico che nell’animo. Nella Historia Augusta si legge, ad esempio:

“[Aureliano] Era di aspetto elegante e fine, di bellezza virile, piuttosto alto di statura, di fortissima muscolatura; eccedeva un poco nel bere vino e nel mangiare, si abbandonava raramente ai piaceri della carne, era molto severo, estremamente rigido in fatto di disciplina, sempre pronto a por mano alla spada. Difatti, essendovi nell’esercito due tribuni di nome Aureliano – il nostro ed un altro, che fu fatto prigioniero assieme a Valeriano – l’esercito gli aveva affibbiato il soprannome di «mano alla spada», così che, se per caso si voleva sapere quale dei due Aureliani aveva fatto una data cosa o condotta una certa operazione, bastava aggiungere «Aureliano mano alla spada» per capire di chi si trattasse”.

Le imprese militari di Aureliano proseguirono instancabili, portandolo a combattere in varie zone strategiche dell’Impero, dalla Gallia contro i Goti fino alla Germania Inferiore. Anno dopo anno, il suo cursus honorum cresceva in prestigio, portandogli una fama consolidata e meritata tra i soldati con cui condivideva il campo di battaglia. Man mano che ascendeva nella gerarchia militare, aumentavano anche le responsabilità e i doveri, che Aureliano affrontò senza mai perdere il rigore e la fermezza morale. La sua figura era rispettata e temuta dai legionari, poiché qualsiasi trasgressione era punita senza esitazioni. La sua severità è ben ricordata anche dalla Historia Augusta, dove si legge:

“Era talmente temuto dai soldati che, dopo aver inflitto punizioni esemplari per infrazioni in servizio, nessuno osava più commetterne. Fu il primo a punire un soldato colpevole di adulterio con la moglie di un ospite legandolo per i piedi alle cime di due alberi piegati verso il basso e, rilasciandoli all’improvviso, lo squartò in due. Questo suscitò un profondo timore in tutti.”

Aureliano non era solo un condottiero esemplare sul campo, ma anche un rigido sostenitore della disciplina militare, come dimostra una delle sue lettere inviate al suo luogotenente:

“Se vuoi rimanere tribuno, o anche solo in vita, frena la mano dei tuoi soldati. Nessuno deve rubare pollame o toccare gli animali altrui. Nessuno prenda l’uva o rovini i raccolti, o si approprî di olio, sale o legna: si accontenti della sua razione. È con il bottino tolto al nemico, non con le sofferenze dei provinciali, che dovranno arricchirsi. Le armi devono essere lucidate, le lame affilate, i calzari robusti. Che portino la paga in cintura, senza spenderla in osteria. Indossino collane, bracciali e anelli, ma striglino i loro cavalli e si prendano cura delle bestie da soma; che tutti si considerino alla pari, senza servilismo e con rispetto verso i comandanti; siano assistiti dai medici senza pagare; dove vengono ospitati si comportino correttamente; chiunque causi disordini, sia punito con la bastonatura.”

Questa dedizione alla disciplina e la fama di “Mano alla Spada” gli aprirono la strada verso il sogno che forse aveva nutrito in segreto: diventare imperatore.

Aureliano sul Trono di Roma: Un’ascesa tra il sangue e il destino

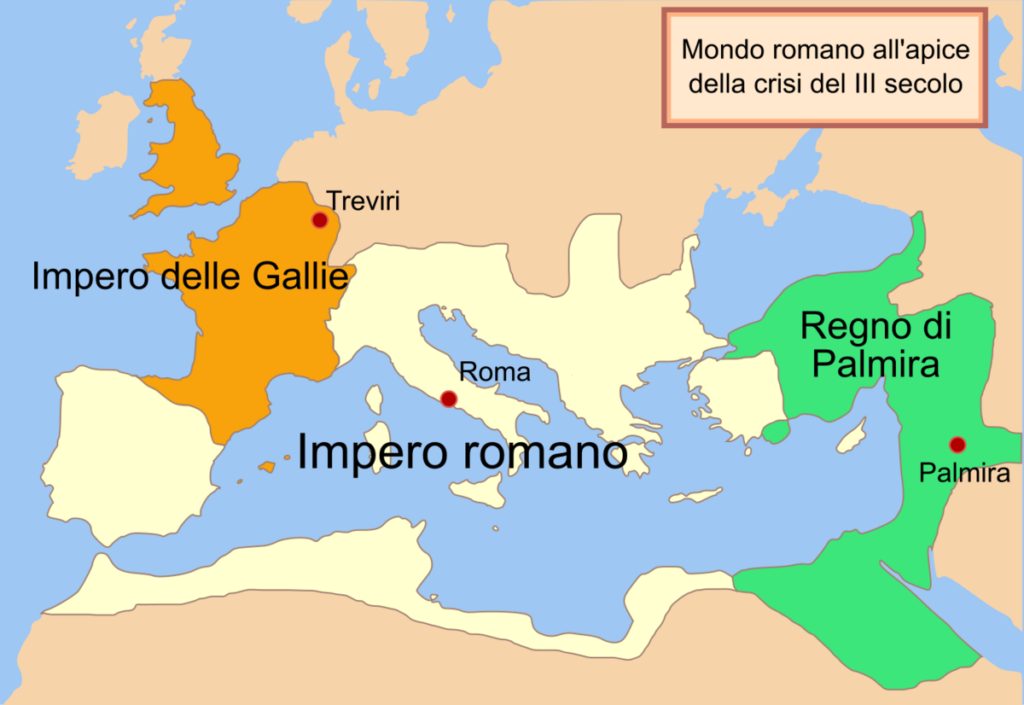

Gli anni di instancabili campagne militari di Aureliano avvennero in un contesto di estrema fragilità politica per l’impero romano. Durante il regno di Gallieno, si rivelò sempre più evidente la debolezza del potere romano, incapace di mantenere unito il vasto territorio imperiale. Alla morte di Valeriano nel 260 d.C., che fu il primo a tentare una divisione amministrativa tra Oriente e Occidente, Gallieno non riuscì a riunificare le province. A Occidente, le Gallie erano praticamente sotto l’indipendenza di Postumo, mentre in Oriente regnava di fatto Zenobia, moglie dell’usurpatore Odenato.

Nel 268 d.C., Claudio II il Gotico ascese al trono e portò una breve stabilità, respingendo un’invasione dei Goti, impresa che gli valse il titolo di “Gotico.” Tuttavia, Claudio morì nel 270 d.C. a causa della peste, e alla sua morte il trono fu conteso. Secondo alcune fonti, Claudio designò Aureliano come successore prima di morire, mentre altre sostengono che il candidato fosse Quintilliano, fratello dell’imperatore. Qualunque fosse la volontà di Claudio, la disputa tra Aureliano e Quintilliano si risolse in uno scontro, e la vittoria arrise ad Aureliano, che si assicurò così il trono.

Così, nel 270 d.C., dopo una serie di leadership effimere, Roma sembrava finalmente destinata a godere di un periodo di relativa stabilità. La sua ascesa, come per molti altri imperatori, fu accompagnata da una serie di segni e presagi, successivamente interpretati come anticipazioni del suo destino imperiale. Si racconta, ad esempio, che da neonato, durante un litigio dei suoi genitori, sua madre scherzasse dicendo: “Ecco il padre di un futuro imperatore!”

Un’altra curiosa storia ci narra di Aureliano in viaggio su un carro, impossibilitato a sedersi comodamente a causa di una vecchia ferita riportata durante una battaglia. In quel momento, una bandiera scarlatta cadde casualmente su di lui, avvolgendolo come in un manto regale. Flavio Vopisco, uno dei biografi dell’imperatore, aggiunge anche un episodio in cui la madre di Aureliano notò una curiosa macchia sul mantello di uno dei suoi vitelli: una forma che ricordava una corona con la parola “Ave,” quasi a voler suggellare il suo destino regale.

Attraverso il ferro e il sangue, Aureliano prese infine il controllo dell’impero, portando con sé la promessa di un ordine nuovo e più stabile per Roma.

Il Regno di Aureliano: Tra Battaglie, Difesa dei Confini e Promozione di Nuovi Culti

Aureliano dovette affrontare una delle sfide più ardue per un imperatore: ricostruire l’unità e la stabilità di un impero ormai frammentato e vulnerabile. Sia a ovest, nelle Gallie, sia a est, i territori erano sotto il controllo di capi locali poco propensi a riconoscere l’autorità di un nuovo imperatore, e ciò complicava notevolmente la sua posizione. Inoltre, le invasioni barbariche lungo i confini romani – spesso interi popoli che mettevano a ferro e fuoco le zone di frontiera – rappresentavano una minaccia costante, particolarmente nelle turbolente regioni danubiane. I Sarmati, ad esempio, partirono dalla Pannonia e invasero in massa queste aree, finché Aureliano non li respinse. Per consolidare la vittoria, prese come ostaggi i figli dei capi barbarici, guadagnandosi così il titolo di Sarmaticus Maximus.

Un’invasione ancora più preoccupante fu quella dei Marcomanni, che penetrarono direttamente nella penisola italiana devastando la Pianura Padana. Le cronache della Historia Augusta narrano le gravi difficoltà iniziali di Aureliano, il quale, in una battaglia presso Piacenza, subì una pesante sconfitta dovuta a un’imboscata notturna dei barbari, ben nascosti in un fitto bosco: “Aureliano, riunendo le sue forze per affrontare l’intero esercito nemico, subì una disfatta tale da mettere quasi in ginocchio l’Impero”. Alla fine, grazie alla sua determinazione e all’astuzia, riuscì a sconfiggere i Marcomanni, ma capì che era giunto il momento di mettere in sicurezza Roma stessa per garantirne la sopravvivenza.

Per proteggere la capitale e il cuore dell’impero, Aureliano ordinò la costruzione di una nuova cerchia muraria, che sarebbe diventata nota come le Mura Aureliane. Queste imponenti difese, lunghe circa 19 chilometri (16 dei quali sono ancora in piedi oggi), furono iniziate con rapidità e urgenza, e i lavori proseguirono anche dopo la morte dell’imperatore, fino al 279 d.C. Nessuna risorsa fu risparmiata per completare questa opera fondamentale, tanto che Aureliano arruolò persino i soldati come manodopera, dimostrando la sua volontà ferrea di garantire un futuro alla città e all’impero.

Questo fu solo l’inizio di una serie di decisioni significative che segnarono il regno di Aureliano. Una delle scelte più impegnative, sebbene necessaria, fu quella di ritirare le truppe dalla Dacia. Aureliano capì infatti che la difesa della regione al di là del Danubio era ormai insostenibile a causa della pressione barbarica. Eutropio riportò così questa scelta: “La provincia di Dacia, che Traiano aveva creato oltre il Danubio, è stata abbandonata… perché era impossibile mantenerla. I Romani, spostati dalle città e terre di Dacia, si sono stanziati dall’interno della Mesia, ora chiamata Dacia, sulla sponda destra del Danubio fino al mare”. Questo gesto era inusuale per un impero che ancora celebrava le conquiste di Traiano, l’Optimus Princeps che, secoli prima, aveva incorporato la Dacia come simbolo di gloria e potere.

Nonostante le critiche dei più conservatori, Aureliano si dimostrò realista: con la sua esperienza militare e conoscenza delle difficoltà lungo il confine danubiano, egli comprese che quella frontiera non avrebbe retto a nuove incursioni. Figlio di terre di confine lui stesso, proveniente dall’Illirico come altri imperatori di successo, Aureliano non venne criticato per la sua scelta, poiché, agli occhi del popolo e dei soldati, era un uomo che capiva le esigenze dei territori instabili.

Tra il 271 e il 272 d.C., il sovrano si destreggiò abilmente tra diverse priorità: combatté contro più tribù barbariche, avviò la costruzione delle Mura Aureliane a difesa dell’Urbe, contenne una ribellione interna causata dai monetieri e diede impulso a una riforma monetaria, creando una nuova moneta d’argento, l’antoniniano, che fu ampiamente diffusa nel 274 d.C. Questa attenzione alla stabilità economica e sociale si rifletteva anche nel legame che Aureliano mantenne con l’esercito, la forza su cui più contava. Emblematica fu la decisione di coinvolgere direttamente i legionari nelle trattative di pace con i Vandali, affidando loro la valutazione delle condizioni del trattato.

L’insieme delle sue iniziative portò alla stabilizzazione del confine danubiano, a nuove difese per Roma e a una rinnovata fedeltà dell’esercito. Resta solo l’ultimo passo: eliminare le sacche di instabilità che ancora minacciavano la sopravvivenza dell’impero.

Aureliano decise che era giunto il momento di affrontare il cosiddetto Imperium Galliarum di Postumo e dei suoi successori, nonché di risolvere la questione rappresentata da Zenobia, regina di Palmira, che stava creando non pochi problemi all’impero. Priorità strategica fu l’Oriente, dove, lungo la strada, riuscì a riprendere il controllo dell’Egitto (sottratto a Roma dai Palmireni) e a sconfiggere ancora una volta i Goti, ottenendo l’appellativo di Gothicus Maximus.

Avanzando nella campagna orientale, Aureliano riconquistò la Mesopotamia, la Cilicia e la Siria, territori caduti sotto il controllo di Zenobia. Lo scontro decisivo avvenne a Emesa, dove Aureliano sconfisse la regina, vedova di Odenato, che con determinazione aveva difeso i domini acquisiti. La Historia Augusta narra di questa vittoria conferendole un’aura quasi miracolosa, lasciando intendere che non tutti credessero fino in fondo al successo della campagna orchestrata da Aureliano.

“[…] lo scontro decisivo si ebbe in una grande battaglia presso Emesa contro Zenobia e il suo alleato Zaba. E allorquando la cavalleria di Aureliano, ormai stremata, stava già quasi per ripiegare e darsi alla fuga, all’improvviso, per l’intervento di un dio – come in seguito fu rivelato –, una qualche apparizione divina rianimò i soldati, sì che, ad opera dei fanti, anche i cavalieri poterono riprendersi. Zenobia fu messa in fuga assieme a Zaba e fu ottenuta completa vittoria. Riconquistato dunque il dominio stabile sull’Oriente, Aureliano entrò vittorioso ad Emesa e subito si diresse al tempio di Eliogabalo, per sciogliere i voti come in un ringraziamento comune. Ma lì ritrovò quell’immagine divina che aveva visto portargli soccorso in battaglia. Perciò fece erigere in quel luogo dei templi, dotandoli di grandi tesori, e costruì a Roma un tempio in onore del Sole, che consacrò con onori ancor più grandi, come diremo a suo luogo. Dopo questo, mosse alla volta di Palmira, onde por fine, una volta espugnata quella città, alle fatiche della guerra. Ma lungo la strada ebbe a subire molte peripezie, in quanto il suo esercito fu ripetutamente assalito dai predoni siriaci e durante l’assedio corse gravi pericoli, sino ad essere colpito da una freccia”.

Gli dèi sembravano essere dalla parte di Roma, ma la vittoria finale era ancora lontana. Restava infatti da conquistare Palmira, il cuore del regno, dove Zenobia si era rifugiata. Aureliano le inviò una lettera intimandole la resa per salvarle la vita, ma la regina rispose con orgoglio: “Zenobia, regina d’Oriente, ad Aureliano Augusto. Nessuno prima d’ora aveva avanzato simili richieste. In guerra, il valore guadagna ciò che si vuole ottenere. Tu mi chiedi di arrendermi, ma ricorda che Cleopatra preferì morire piuttosto che vivere disonorata. Aspetto gli aiuti persiani, e ho al mio fianco i Saraceni e gli Armeni. I tuoi eserciti sono già stati respinti dai predoni siriaci. Se queste forze arriveranno come previsto, dovrai rivedere la tua arroganza.”

Non accettando la sfida di Zenobia, Aureliano conquistò Palmira e catturò la regina. Al suo trionfale rientro a Roma, la condusse in catene, manifestando la grandezza della sua vittoria e consolidando il prestigio di imperatore favorito degli dèi, capace di dominare ogni minaccia, interna o esterna, all’impero. Il suo compito non era però finito: occorreva riunificare le Gallie, il territorio dell’Imperium Galliarum, che il signore locale, Tetrico, gli consegnò senza resistenza. Si dice che, stremato dalle difficoltà di governare, Tetrico si rivolse a lui dicendo: “Strappami, o Invincibile, da questi mali!”

Aureliano si guadagnò così il titolo di Restitutor Orbis (restauratore del mondo), poiché riunì sotto Roma l’impero originario, dando ai Romani speranza in un nuovo periodo di pace e prosperità. Tuttavia, Aureliano non si limitò alle conquiste territoriali: di ritorno dall’Oriente, ispirato anche dalle tradizioni materne, cercò di innalzare il culto del Sol Invictus a principale divinità romana. Sebbene fosse una mossa controversa, ricordando il tentativo fallimentare di Eliogabalo di imporre la stessa divinità, Aureliano sembrava avviare un’epoca che prometteva di eguagliare i grandi imperatori del passato. Tuttavia, il destino aveva altri piani.

Aureliano era ampiamente ammirato e rispettato, in particolare per il legame stretto che aveva con i soldati e il mondo militare. Le sue campagne vittoriose, le conquiste e persino le dolorose decisioni come l’abbandono della Dacia hanno contribuito a delineare l’immagine di un leader determinato, fermo e intransigente, un uomo che incarnava la forza e la stabilità in un’epoca di profonda incertezza. Tuttavia, è possibile che sia stata proprio questa inflessibilità a condurre alla sua fine, segnando la tragica morte di un imperatore che solo poco tempo prima era celebrato come il restauratore dell’ordine e dell’unità dell’impero. Ecco cosa le cronache ci riportano:

“Capitò poi che egli [Aureliano], col minacciarlo in base a non so quali sospetti che aveva su di lui, finisse per suscitare un profondo risentimento nei propri confronti da parte di un certo Mnesteo, che teneva come suo segretario particolare ed era, secondo alcuni, un suo liberto. Mnesteo, poiché sapeva che Aureliano non era solito minacciare invano né, una volta che minacciasse, perdonare, scrisse un elenco di nomi, mescolandovi quelli di persone nei cui riguardi Aureliano era realmente adirato, con quelli di persone verso i quali egli non nutriva alcun sentimento ostile, aggiungendo anche il suo nome, onde far apparire maggiormente fondata la preoccupazione che instillava in loro, e lesse l’elenco a ciascuno di coloro il cui nome era in esso compreso, soggiungendo che Aureliano aveva stabilito di sopprimerli tutti, ma loro, se erano veri uomini, dovevano difendere la propria vita. Essi si eccitarono, per la paura quelli che sapevano di meritare il risentimento dell’imperatore, per lo sdegno quelli che erano innocenti e assalito di sorpresa l’imperatore mentre era in viaggio, lo uccisero nel luogo che abbiamo detto sopra [di ritorno dall’oriente, a Cenofrurio]”.

Leggendo queste parole si percepisce come la morte di Aureliano sia stata causata dal timore che egli suscitava in chiunque non avesse la certezza di essere ben visto dal sovrano. Probabilmente, Aureliano pretendeva il massimo dai suoi collaboratori e non tollerava errori o compromessi. Il suo carattere, incline alla collera, lo portò a scelte drastiche, tra cui, pare, persino l’esecuzione della nipote, figlia della sorella, per motivi che restano oscuri e forse ingiustificabili.

L’intransigenza e la rigidità di Aureliano, qualità apprezzabili in un comandante sul campo di battaglia, si rivelarono però meno efficaci nella gestione della vita politica e amministrativa. Funzionari e consiglieri che si trovavano a implementare le sue decisioni vennero messi sotto una pressione tale da generare un clima di tensione costante. Paradossalmente, questo stesso rigore, che sembrava riportare stabilità e speranza dopo le crisi del III secolo, fu anche il motivo per cui un uomo capace e determinato come lui incontrò un tragico epilogo.

Infine, il segretario Mnesteo, che alimentò il malcontento e contribuì a fomentare il complotto contro Aureliano, pagò con la vita il prezzo della sua nefasta influenza. La vendetta, tuttavia, venne troppo tardi, poiché Mnesteo fu “legato a un palo e dato in pasto alle bestie feroci,” come ricordano le statue erette in memoria di Aureliano e del suo tragico destino. La giustizia terrena si compì, ma a un prezzo altissimo: la perdita di un imperatore che aveva infuso nuova speranza nell’impero.

Marco Rossi è un appassionato di tecnologia con oltre 20 anni di esperienza nel settore digitale. Laureato in Ingegneria Informatica, ha lavorato come consulente IT e content creator per diverse realtà online. Sul suo blog condivide guide pratiche, recensioni e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia e di Internet: dai dispositivi smart alle piattaforme di streaming, dalle novità sul web ai consigli per migliorare la sicurezza online. La sua missione è rendere comprensibili anche i temi più tecnici, aiutando lettori di ogni livello a orientarsi nel mondo digitale in continua evoluzione.